Messages clés

Les routes sont construites pour permettre le déplacement des personnes et des biens entre deux destinations, c’est-à-dire pour fournir l’accès et la mobilité. Dans les PRFIs en particulier, le commerce et les échanges sociaux sur les abords de route continuent d’être une troisième fonction essentielle de certaines parties du réseau routier. Dans ces pays, les avantages de réserver des espaces publics où la sociabilité plutôt que la mobilité est la priorité, sont de plus en plus reconnus. Mobilité, accessibilité et interaction commerciale et sociale sont donc les trois utilisations humaines que la conception et la gestion des routes doivent servir.

Les Chapitres précédents ont présenté les concepts du Système Sûr, et du déplacement sûr en tant que produit, lequel exige certaines actions pour parvenir à sa réalisation. Les produits sûrs doivent répondre aux besoins, aux capacités et aux attentes des usagers et les routes ne font pas exception. Ce Chapitre explique comment créer un système routier qui prenne en compte les caractéristiques humaines et satisfasse les critères du Système Sûr.

Les facteurs humains sont un concept scientifique bien établi, qui a influencé les développements dans de nombreux domaines de la technologie. Leur application aux questions de sécurité routière de manière formelle remonte au moins aux années 30 (par exemple, Forbes, 1939). Les normes principales pour la conception actuelle des routes se fondent désormais sur la compréhension contemporaine de questions telles que le niveau d’éclairage nécessaire pour voir les détails et la vitesse à laquelle l’information est acquise. Cette compréhension de la capacité visuelle et de la prise de décision chez l’être humain permet le développement de spécifications pour l’infrastructure routière, telles que des exigences de distances de visibilité, des normes d’éclairage, la conception et les dimensions des panneaux routiers, et la distance entre les points successifs de décision, de telle manière que les usagers puissent emprunter la route en toute sécurité et sans difficulté. Étant donné que les connaissances sur les facteurs humains continuent d’’évoluer, bon nombre de leurs conclusions doivent encore être incorporées dans les directives et les normes techniques.

Ce Chapitre cherche à introduire le concept des facteurs humains, à l’associer aux principes du Système Sûr, et à expliquer comment les connaissances sur ces facteurs peuvent être appliquées pour créer un système routier plus sûr.

Le rapport du programme national coopératif de recherche routière (NCHRP) des États-Unis, Directives sur les Facteurs humains dans les Systèmes routiers (Human Factors Guidelines for Road Systems, Campbell et al, 2012), donne une définition avec laquelle tous les praticiens en facteurs humains sont d’accord :

« les facteurs humains sont une discipline scientifique appliquée qui essaie d’améliorer la relation entre les appareils et systèmes, et les personnes qui doivent les utiliser ».

S’agissant de la sécurité routière, les facteurs humains concernent l’interaction entre les usagers de la route avec les éléments du système routier, y compris les véhicules.

Certains préfèrent d’autres définitions, telles que : « facteurs physiologiques ou psychologiques qui contribuent, de manière vérifiée, aux erreurs d’utilisation dans la manipulation de machines ou de véhicules ». Puisque l’attention principale de ce Manuel se porte sur l’application des principes du Système Sûr, la première définition ci-dessus est utilisée parce qu’elle souligne le rôle des facteurs humains dans la connexion des éléments du système.

La distinction est souvent faite entre les erreurs involontaires et la désobéissance aux règles de circulation. Les premières tendent à se produire lorsque les usagers ne perçoivent pas bien certains aspects du système routier et n’ont pas assez de temps pour réagir aux situations changeantes, ou bien sont confrontés à des situations inattendues. Ces questions et les moyens d’y remédier sont examinés au paragraphe 8.2.

La désobéissance aux règles de la circulation se produit souvent lorsque le système routier ne répond pas de manière adéquate aux besoins des usagers (par exemple, longues attentes pour traverser les carrefours piétons signalisés). Cependant, elle peut aussi se produire lorsque les usagers ne comprennent pas ce qu’ils sont supposés faire ou les avantages de respecter ces règles. Ceci est particulièrement vrai dans les PRFIs, du fait de leur rapide motorisation et modernisation de leurs réseaux routiers. Elle peut aussi exister parce que certains usagers croient qu’ils peuvent en tirer profit (par exemple un trajet plus rapide, ou une place de stationnement ou de livraison plus commode) sans encourir de sanctions. Ces questions et certaines des implications qu’elles peuvent avoir pour la fourniture d’infrastructure sont examinées au paragraphe 8.3.

Comme souligné au Chapitre 1, les piétons, les cyclistes et les motocyclistes représentent plus de la moitié des décès sur les routes du monde, et dans certaines régions, beaucoup plus que la moitié. Au mieux, ces usagers vulnérables de la route peuvent s’attendre à une protection limitée vis-à-vis des forces à l’impact lors d’une collision éventuelle (par exemple le casque, une certaine protection grâce au carter du moteur ou à l’écran à l’avant des cyclomoteurs, ou à des conceptions « qui pardonnent » de l’avant des voitures et des vans pour réduire l’impact avec les piétons). Réduire les décès et les blessures graves et fournir des conditions sûres de déplacement à cette catégorie d’usager est l’un des défis majeurs pour le secteur routier.

Les facteurs humains jouent un rôle capital dans les principes du Système Sûr, qui prévoit qu‘aucun usager ne soit tué ou gravement blessé sur la route. Dans un système idéal, les collisions ne sont pas possibles. Un tel niveau de perfection est peu probable tant que les êtres humains contrôleront les véhicules, mais plus l’on s’approchera de routes sans collisions possibles, plus sûr sera le système. Cependant, les véhicules à moteur resteront contrôlés par des humains pour les temps à venir.

Des efforts devraient donc être faits pour aider les usagers à percevoir correctement la route et à prendre des décisions de conduite ou de déplacement à pied qui soient sûres pour eux-mêmes et les autres usagers. Appliquer les principes de facteurs humains décrits dans le reste de ce Chapitre devrait aider à parvenir à un réseau libre de collisions, mais il faut reconnaître que des directives améliorées ne suffiront pas à éviter les collisions. Ceci étant, la correction des erreurs devrait pouvoir se faire autant que possible, par exemple au moyen de largeurs de voies permettant un espace de manœuvre, d’accotements asphaltés, ou de lignes d’arrêt placées quelques mètres en amont des passages piétons. Un espace adéquat de récupération réduira le nombre et la gravité des impacts, mais ne suffira toujours à les prévenir. Le Système Sûr exige donc une infrastructure et des véhicules qui pardonnent, de telle manière que, si des collisions se produisent, elles n’aient pas pour conséquence le décès ou des blessures aux séquelles permanentes.

Le rapport Directives sur les Facteurs humains dans les Systèmes routiers (HFGRS, Human Factors Guidelines for Road Systems, Campbell et al, 2012) du NCHRP est une source exhaustive d’information sur les facteurs humains et sur la conception et la gestion de systèmes routiers, conçu pour compléter les références et normes primaires de conception, de telle sorte que les concepteurs sans connaissances particulières sur les facteurs humains soient mieux informés pour prendre en compte les capabilités et les limitations de l’usager de la route dans l’application de ces normes.

L’Association mondiale de la Route (AIPCR) a publié un document (Principes de Facteurs humains de Perception spatiale pour une Infrastructure routière plus sûre (Human Factors Principles of Spatial Perception for Safer Road Infrastructure, HFPSP, AIPCR, sous presse), qui est bien en phase avec les principes du Système Sûr et défend une approche proactive de la gestion de la sécurité, dans le but de concevoir des routes où les accidents sont peu probables. Le guide HFPSP fournit une méthode puissante et pratique pour appliquer les principes de facteurs humains à une vaste gamme de situations que les conducteurs rencontreront probablement, et qui se fonde sur trois exigences principales.

Damage and Prevention Oriented Accident Approaches

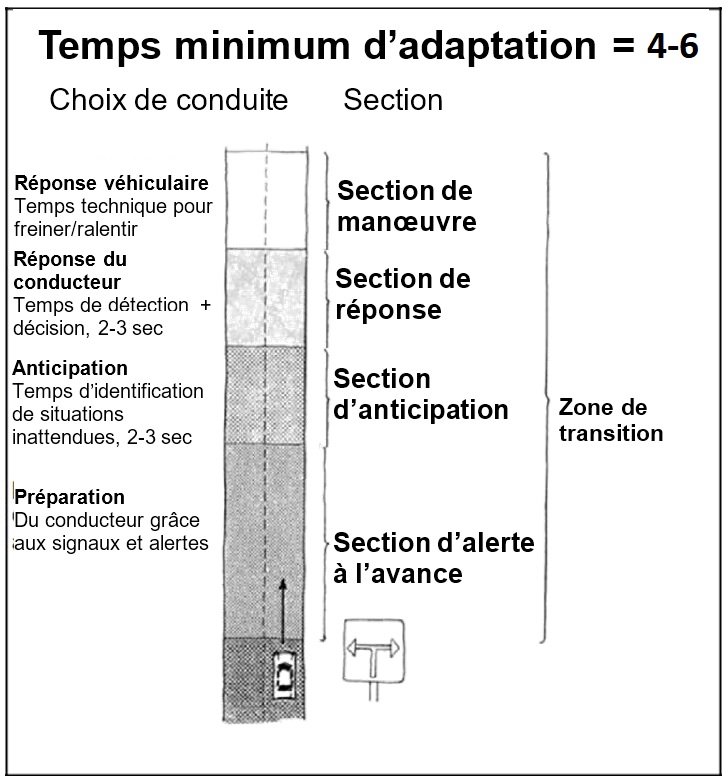

Il faut environ six secondes à un conducteur pour s’adapter à un changement de situation sur la route et pour reprogrammer son action de conduite. Le graphique 8.1 montre les étapes et le temps approximatif nécessaire pour chaque action, certaines pouvant se chevaucher en partie. Premièrement, le conducteur doit noter que quelque chose requiert son attention et identifier la situation. Deuxièmement, il doit décider et concevoir l’action de conduite nécessaire et tester mentalement qu’elle est appropriée. Troisièmement, c’est le temps pour l’action corrective proprement dite et pour que les systèmes du véhicule aient un effet. Dans les deux premières étapes, il est supposé que les conducteurs continueront à se déplacer avec leur vitesse initiale, dans la troisième étape, le temps et la distance nécessaire pour s’arrêter varieront considérablement et dépendront de la vitesse initiale. Les directives de l’AIPCR fournissent un tableau associant le temps et la distance à la vitesse pratiquée. À 100 km/h, la distance couverte durant le freinage avant l’arrêt complet du véhicule est de jusqu’à 300 mètres (et peut-être même davantage si le freinage est plus long pour cause de route mouillée ou autre).

Dans la pratique, les manières habituelles d’éviter ces situations sont de:

Graphique 8.1 : L’exigence de six-secondes Source: AIPCR. À noter que les temps pour les choix de conduite sur la gauche du diagramme sont approximatifs et peuvent se chevaucher.

Le déplacement dans l’environnement a pour conséquence un changement constant du champ visuel. La perception de l’espace et de la distance est complexe et dépend de plusieurs indices différents, tels que le mouvement relatif ou les différents objets dans le champ visuel et la taille apparente des objets familiers (personnes, véhicules, etc.), mais les êtres humains ne se rendent pas compte consciemment de ces indices. La complexité du champ visuel et la vitesse à laquelle il change peut donner lieu à des erreurs de perception de l’espace qui peuvent conduire à des choix de conduite à haut risque, telle que s’approcher à trop grande vitesse ou prendre la mauvaise voie dans un virage. Les facteurs qui distraient d’un champ de vision sûr comprennent :

Ces facteurs peuvent être abordés en :

Il est essentiel que la route corresponde aux attentes des usagers. Autrement, il est probable qu’ils commettent des erreurs causant des accidents. À mesure qu’ils conduisent le long d’une route, les conducteurs s’habituent à ses caractéristiques, telles que la largeur et les rayons de virage, ainsi que le mode de signalisation et de marquage présents. Si l’une de ces caractéristiques change, un changement dans le comportement de conduite suit (par exemple, changement de vitesse, position latérale ou préparation à répondre aux situations d’urgence). Si le conducteur ne répond pas au changement dans l’environnement routier, une situation dangereuse peut être créée. Le guide HFPSP de l’AIPCR donne des exemples d’environnements routiers ne répondant pas aux attentes des conducteurs, parmi lesquels :

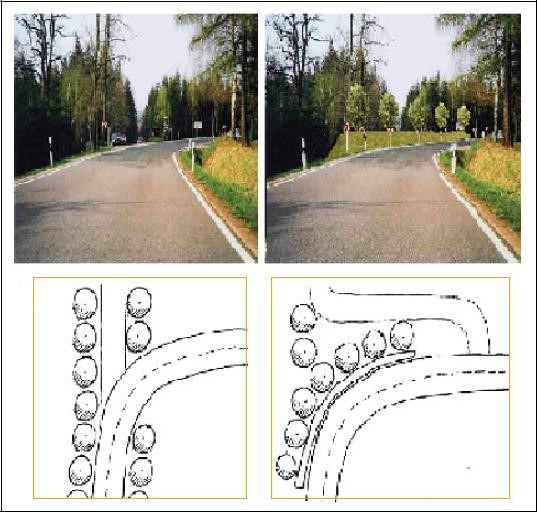

La figure 8.2 donne un exemple de conflit entre la direction de la route et le paysage, pouvant potentiellement donner l’impression au conducteur que la route va tout droit au lieu de tourner vers la droite (image de gauche). Des améliorations peuvent être effectuées en fournissant des directives plus claires au long des changements dans l’environnement routier (image de droite du graphique).

Graphique 8.2 : Direction de la voie : indices visuels trompeurs (à gauche) et indices visuels corrects (à droite)) Source: Birth, Pflaumbaum & Sieber, 2006, citée dans AIPCR (2012b)

En plus des points soulevés dans le guide HFPSP de l’AIPCR, il convient de réaliser que les piétons et autres usagers vulnérables de la route ont aussi des attentes en ce qui concerne l’utilisation des routes. Il est donc important que les concepteurs et les gestionnaires comprennent ces attentes et les besoins de mobilité, d’accès et d’interaction sociale qui les sous-tendent, et y répondent par l’installation adéquate d’allées piétonnières, de zones commerciales et de voies cyclables ou réservées aux motocyclettes. Les PRFIs ne devraient pas supposer que le public comprendra automatiquement quelles sont les activités appropriées pour ces différentes installations, et il peut être nécessaire de prévoir une période de mobilisation de la population avant et après l’introduction de nouveaux équipements afin d’assurer une utilisation appropriée.

8.2 Concevoir un système sûr

Le Paragraphe 4.7.2 traite de la relation entre la vitesse de déplacement et la capacité de survivre aux accidents. Le Système Sûr est fondé sur ce concept fondamental, et plus particulièrement sur celui des vitesses auxquelles les usagers de la route ont peu de chance de survivre à une collision. La vitesse à laquelle il est possible de survivre varie selon le type de collision (voir le Chapitre 4). Certains aspects clés de la conception d’un Système Sûr proviennent directement de cette relation.

Comme déjà signalé au Chapitre 8.1, les usagers se déplaçant sur des routes conçues en tenant compte des caractéristiques et limites humaines éviteront beaucoup d’erreurs qui causent les collisions, mais pas toutes. Quitter la route et entrer en collision avec une barrière ou un poteau électrique ne devrait pas avoir pour conséquence le décès ou des blessures graves, tant que la vitesse du véhicule au moment du choc est raisonnablement proche de la vitesse pour laquelle la route a été conçue. Ceci ne vaudra pas si la vitesse est très supérieure. La gestion de la vitesse est donc d’importance capitale pour parvenir à un Système Sûr. Puisque la vitesse du véhicule se trouve habituellement sous le contrôle direct et immédiat du conducteur, il est essentiel que les usagers disposent de signaux clairs sur le type d’environnement routier dans lequel ils se déplacent, renforcés par des informations spécifiques aux points appropriés.

Ces exigences sont largement couvertes par le concept de routes « lisibles », examiné au Paragraphe 8.2.4.

Des messages exprimant les exigences réglementaires, les avertissements de dangers, les indications de direction et autres informations utiles peuvent être transmis aux conducteurs et autres usagers de la route de plusieurs manières, parmi lesquelles :

Le guide HFPSP de l’AIPCR cité au Paragraphe 8.1 présente des solutions pour améliorer le marquage ou la signalisation par panneaux en tant que possibles traitements pour les trois catégories d’exigences principales énoncées ci-dessus, habituellement comme mesure corrective pour résoudre un problème de façon satisfaisante ou en tant qu’avertissement pour indiquer une situation potentiellement dangereuse. Il est essentiel que les facteurs humains soient pris en compte dans la conception et la mise en œuvre de ces traitements. Les principaux facteurs à considérer sont :

Il est à noter que le Système Sûr ne se créé pas de la seule communication avec les usagers de la route. Cependant, des indications claires sur les actions attendues des conducteurs, en particulier les limites de vitesse et des avertissements clairs sur les dangers possibles, peuvent grandement contribuer à réduire le nombre d’accidents et à réduire la gravité de ceux qui se produisent. De ce fait, les facteurs humains sont un élément important pour parvenir à l’établissement du Système Sûr, et contribuent aussi à réduire les accidents sur les systèmes routiers qui ne satisfont pas aux exigences du Système Sûr.

La division physique de la route est nécessaire là où les vitesses permises excèdent le seuil de survie possible pour une catégorie particulière d’usagers. Au-delà de 30 km/h, il est essentiel de séparer les piétons du trafic motorisé. Ceci peut se faire au moyen d’une allée piétonnière surélevée le long de la route et de passages piétons à intervalles adéquats, qui peuvent ne pas requérir de signalisation si les vitesses ou les volumes de circulation sont faibles. Dans le cas contraire, ils devraient obligatoirement être signalisés pour assurer aux piétons une opportunité suffisante de traverser la route et, dans les situations à grande vitesse, pour réduire les risques de collision aux graves conséquences.

Les principes du Système Sûr exigent que les routes soient conçues pour éliminer les possibilités d’usagers tués ou blessés. À la vitesse de 50 km/h et au-delà, les impacts latéraux ne permettent généralement pas la survie, et le respect des principes du Système Sûr exige donc qu’à ces vitesses, les mouvements de traversée de la circulation soient contrôlés (par exemple par des carrefours giratoires). S’il n’est pas possible ou pratique de satisfaire à ces exigences, des solutions sont à considérer pour éliminer au maximum les risques d’impacts latéraux dans les environnements permettant des vitesses de 50 km/h et plus.

Les collisions frontales permettent généralement la survie jusqu’à des vitesses de 70 km/h, et les exigences du Système Sûr requièrent donc qu’au-delà de ces vitesses, des mesures soient prises pour diviser ou séparer les flux opposés de circulation, comme par exemple des barrières médianes.

Pour les routes à grande vitesse, la séparation complète est nécessaire, au moyen de barrières médianes, de carrefours dénivelés, de l’exclusion du trafic lent, des clôtures et des barrières pour exclure les piétons. La vitesse maximum permise sur ces routes conçues selon les normes les plus élevées varie d’un pays à l’autre, généralement de 100 à 130 km/h.

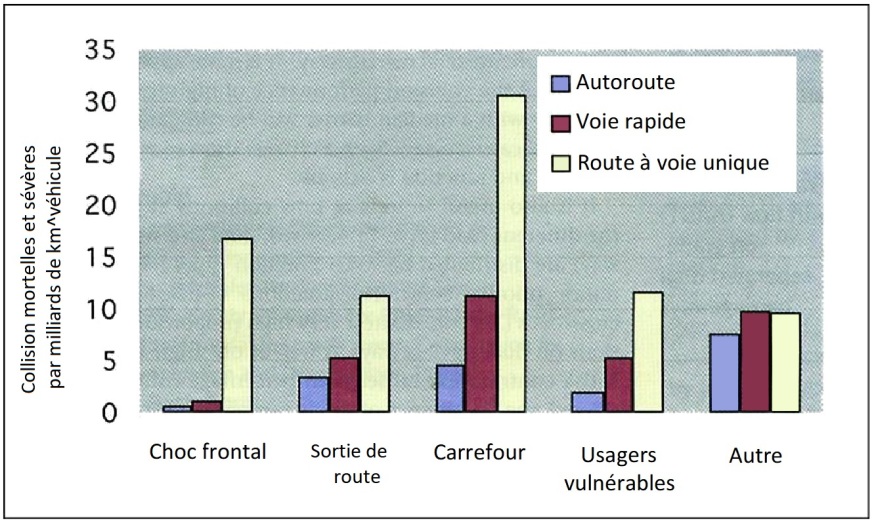

Il est bien connu que les différences des normes applicables à différents types de routes ont pour résultat des niveaux différents de victimes, bien que des données sur ce point restent peu disponibles. Le Graphique 8.3 se fonde sur une analyse exhaustive des accidents mortels et graves et des données de circulation au Royaume-Uni (Lynam & Lawson, 2005).

Graphique 8.3 : Accidents mortels et graves par milliards (109) de kilomètres-véhicule parcourus sur différentes catégories de routes Source: Lynam et Lawson (2005). Note: les usagers vulnérables (VRUs) sont exclus des autres catégories.

Ce Graphique suggère que :

Plus la catégorie de la route s’approche des principes du Système Sûr, et moindres sont les occasions d’erreurs de la part des conducteurs, d’où un taux d’accidents plus faible. Lorsque les voies de circulation sont séparées, comme dans le cas des autoroutes et des voies rapides, les collisions frontales sont pratiquement éliminées ; elles sont le second type le plus fréquent d’accidents sur les chaussées uniques. Les accidents impliquant des usagers vulnérables sont également très rares sur les autoroutes, lesquelles excluent les piétons et les cyclistes. Les accidents aux intersections sont la catégorie la plus fréquente d’accidents sur les routes à chaussées uniques ou séparées, et la deuxième plus fréquente sur les autoroutes, en dépit du fait que la conception de celles-ci assure que les mouvements de circulation à l’entrée et à la sortie de l’autoroute soient contrôlés par des panneaux de signalisation et des rampes délimitées. Les interférences de circulation entre voies en conflit est une situation très exigeante, dans laquelle les nombreuses possibilités d’erreurs du conducteur sont la cause d’un taux relativement élevé d’accidents. Les autoroutes et les voies rapides ne fournissent pas de protection spécifique contre les collisions arrières, sauf peut-être des voies additionnelles pour manœuvrer.

Les trois paragraphes suivants donnent des exemples dans lesquels la séparation a eu pour résultat la réduction de certains types d’accidents sur lesquels repose la philosophie du Système Sûr.

Entre 2002 et 2008, quelque 1 800 km de routes « libres de collision » ont été ouvertes à la circulation sur le réseau routier suédois, grâce à l’usage de barrières à câble métallique séparant les flux de circulation (Carlsson, 2009). Presque tous les tronçons de route avaient la même configuration 2 + 1, c’est-à-dire deux voies en direction A et une voie en direction B, alternant avec une voie en direction A et deux voies en direction B. Ces routes ne sont pas totalement libres de collisions, parce que celles-ci restent possibles et parfois se produisent avec des véhicules accédant à la route, des véhicules situés devant, ou des objets sur les accotements (y compris les barrières à câble métallique). Néanmoins, les résultats sont impressionnants. Les blessures graves et mortelles ont fait l’objet de suivi sur environ 1 300 km du réseau, ce qui a montré une réduction de presque 57%. Les blessures graves et mortelles impliquant des motocyclistes ont baissé de 40 à 50%, et celles impliquant des usagers vulnérables (piétons, cyclistes et cyclomoteurs) ont baissé de 90%. Le taux de décès sur les routes 2 + 1 était équivalent à celui des routes construites selon les normes autoroutières. L’étude de cas du Chapitre 11.2 fournit plus de détail sur cette approche.

Jusqu’à maintenant, les preuves de l’efficacité des barrières flexibles ne se fondent que sur l’expérience dans les PREs, mais il est logique de supposer, si elles sont correctement installées, que ces barrières sont tout aussi efficaces pour réduire les accidents véhicule contre véhicule et les sorties de route dans les PRFIS, et qu’elles auraient un rôle à jouer pour décourager les piétons d’accéder à la chaussée et aussi pour les protéger en bord de chaussée.

Bien que les déplacements sur les routes divisées soient plus sûrs, diviser une route peut aussi diviser les communautés qu’elle traverse. Une circulation dense et des vitesses élevées, combinées avec une barrière médiane, rendent plus difficile pour les usagers non motorisés la traversée de la route. Si une nouvelle route traverse un village, ou si une route existante à travers un village est divisée, les connections commerciales et sociales entre les communautés des deux côtés de la route seront fortement réduites, et à moins que des dispositions satisfaisantes ne soient prises pour les protéger, les individus qui continueront de traverser la route courront de grands risques dus à la circulation à vitesse élevée dans un environnement où les conducteurs ne s’attendent pas à la présence de piétons.

Il est préférable d’éviter cette situation autant que possible en concevant des routes contournant les zones urbanisées au lieu de les traverser. Cependant, si cela n’est pas possible, des passerelles surélevées ou d’autres formes de saut-de-mouton devraient être installées pour permettre aux piétons de traverser. D’autres traitements d’appui tels que clôtures ou rampes peuvent être utilisés pour encourager les piétons à utiliser les passerelles.

Selon l’Administration fédérale des Routes des États-Unis (FHWA, 2010), l’aménagement d’allées piétonnières le long des deux côtés de la route réduit le nombre des accidents « en marchant le long de la route » de 88%. De même, l’aménagement d’accotements asphaltés ou dallés de plus de 1,2m de large réduit ce type d’accidents de 71%. Il est à noter que si les allées piétonnières réduisent efficacement les accidents piétonniers, ce type d’accidents est relativement inhabituel dans les PRE, où ils impliquent la traversée de la route plutôt que de la longer à pied. L’aménagement d’allées piétonnières surélevées ou autrement séparées permet d’atteindre un résultat du Système Sûr, ce qui est particulièrement important dans les PRFIs où les conducteurs de voitures et de motocyclettes utilisent fréquemment l’accotement comme une voie supplémentaire de circulation.

L’expérience de la Malaisie, résumée dans APEC (2011), a montré que des voies réservées aux motocyclettes pour les séparer des autres véhicules sont un moyen très efficace de réduction des accidents de motocyclettes. Une étude de Radin Umar et al, 1995, a conclu que l’installation d’une voie réservée aux motocyclettes le long d’un tronçon de route principale réduisait les accidents de 34%. Une plus ample évaluation postérieure sur la même route a noté une réduction de 39% de ces accidents (Radin Umar et al, 2000). Cette étude a conclu que les voies réservées aux motocyclettes sont un grand bénéfice là où les volumes de circulation sont supérieurs à 15 000 véhicules par jour et où les motocyclettes représentent de 20 à 30% de ce volume de circulation.

Les premières conceptions de voies réservées aux motocyclettes en Malaisie étaient basées sur celle des pistes cyclables (Tung et al, 2008), et comportaient des glissières de sécurité conçues pour protéger les cyclistes allant à basse vitesse des véhicules motorisés qui avaient quitté la chaussée. Cependant, ces glissières de sécurité conçues pour protéger les cyclistes des véhicules motorisés en sortie de route étaient associées à près de 25% des accidents mortels survenus à des motocyclistes entrant en collision avec des objets sur les accotements, et augmentaient donc le risque de blessures graves pour cette catégorie d’usagers. Ceci suggère que la mise en place de glissières de sécurité pour les voies réservées aux motocyclistes doit être considérée avec soin.

Il a aussi été conclu que les normes de largeur des pistes cyclables étaient inadéquates pour les voies réservées aux motocyclistes. Hussain et al ont observé en 2005 les distances de séparation préférées par les motocyclistes et ont conclu que la largeur nécessaire pour une motocyclette était d’environ 1,3 m, et que le dépassement d’une moto par une autre était peu probable si la largeur de la voie était inférieure à 1,7 m.

© ARRB Group

Dans les dernières années, gérer la vitesse en agissant sur l’infrastructure de la route a évolué considérablement, mais n’a pas encore été appliqué de manière généralisée sur le réseau routier. Pour quelque temps encore, le contrôle policier des limites de vitesse restera donc essentiel pour restreindre les déplacements à des vitesses dangereuses.

Pour restreindre les vitesses au niveau maximum désiré, les ingénieurs routiers disposent actuellement des techniques suivantes.

« Modération de la circulation » est le terme général utilisé pour les techniques d’ingénierie encourageant des vitesses plus faibles, et inclut désormais une variété de traitements bien documentés. Le site Internet de l’Institut des Ingénieurs en Transport (Institute of Transportation Engineers, ITE, 2013) offre un panorama complet des mesures de modération de la circulation. Des fiches de renseignements sont disponibles pour certains des types de dispositifs les plus utilisés, à savoir :

Le site Internet fournit aussi des liens vers des domaines concernant d’autres types de traitement, tels que avancées de trottoir, îlots de refuge, passages piétons surélevés, et bandes rugueuses, et des liens vers des sujets tels que la réduction de la vitesse, de la fréquence des accidents, et des mouvements coupant à travers la circulation.

Dans le meilleur des cas, la modération de la circulation est habilement intégrée dans l’aménagement urbain à travers la conception des rues, la gestion du stationnement, l’aménagement paysager et la plantation de végétaux, pour créer un environnement qui est à l’évidence un environnement de faible vitesse, adapté pour les piétons et les cyclistes et où le comportement approprié est évident pour tous les usagers, y compris le choix d’une vitesse appropriée par les conducteurs.

Les principes de modération de la circulation ont été largement appliqués dans l’établissement de zones à faible vitesse dans les quartiers résidentiels. Ce concept est né aux Pays-Bas comme « woonerf » ou « zone conviviale », et a depuis été adopté par plusieurs pays sous des formes variées. Les principaux facteurs de succès sont un réseau de voiries avec de faibles volumes de circulation, un ensemble qui ne puisse pas être traversé rapidement, et un changement dans l’aspect des rues.

Au Royaume-Uni, les premières zones à vitesse limitée à 20 miles à l’heure ont produit des changements substantiels dans les vitesses et les accidents. Une revue a conclu que la réduction moyenne de la vitesse a été approximativement de 14 km/h, et celle du nombre des accidents de 60%. Le nombre d’accidents impliquant des enfants a baissé de 70%, et les accidents impliquant des cyclistes ont baissé de 29% (Webster & Mackie, 1995). Le flux de circulation dans ces zones a baissé en moyenne de 27%, et augmenté de 12% sur le réseau alentour, ce qui n’a cependant pas entraîné une augmentation des accidents sur ces routes aux alentours.

Un exemple extrême de modération de la circulation est l’approche d’espace partagé, connue dans certaine presse comme l’approche des « rues nues », dont Hans Modermann a été le pionnier aux Pays-Bas. Dans des rues et autres espaces publics où les piétons ont la priorité, retirer tous (ou presque tous) les panneaux de signalisation et le marquage supprime les indices visuels qu’il s’agit d’un environnement pour véhicules motorisés et que les conducteurs devraient se comporter en conséquence. Au contraire, il est rendu très clair que cette zone est principalement piétonnière, et que les conducteurs sont supposés prévoir les mouvements de leur véhicule de manière à ne pas gêner les piétons, et qu’un degré de communication est nécessaire entre les usagers pour décider si la priorité est donnée aux véhicules ou aux piétons. Cependant, un examen exhaustif des données disponibles n’a pas permis de conclure si l’espace partagé a oui ou non amené une réduction des accidents (Edquist & Corben, 2012). Si certains des sites étudiés ont effectivement connu une réduction des taux d’accidents, d’autres au contraire ont souffert d’une augmentation, y compris des sites où antérieurement il n’y avait jamais eu d’accident. La pauvre conception des études examinées et le fait de ne pas prendre en compte la possible augmentation de l’activité piétonne ont aussi rendu difficile de parvenir à une conclusion.

Les enthousiastes du concept d’espace partagé ou « rues nues » précisent que celui-ci ne convient qu’aux environnements où il est approprié de donner la priorité aux piétons, tels que les zones résidentielles, les espaces publics ouverts, et les routes accueillant un grand nombre de piétons (par exemple, centres commerciaux ou culturels). Le fonctionnement de l’économie et de la société exige que la priorité soit donnée à la circulation automobile sur la plupart des autres routes, et par conséquent, une gamme complète de signaux, panneaux, marquage et autres dispositifs sont nécessaires pour communiquer les comportements attendus des conducteurs.

Des combinaisons de traitement telles que le marquage sur la chaussée, le rétrécissement de la route et des panneaux de signalisation ont été utilisées avec succès pour réduire les vitesses à la traversée des villages. Un rapport du ministère des Transports du Royaume-Uni fournit un résumé complet de la recherche sur la modération de la circulation, y compris les traitements aux entrées de secteur ou d’agglomération (Graphique 4). Il conclut que les traitements à bas coût réduisaient les vitesses de moins de 5 km/h, les traitements plus substantiels jusqu’à 11 km/h, et que les traitements les plus importants, tels que le rétrécissement de la chaussée, amenaient une réduction jusqu’à 16 km/h (DETR, 2007).

En Nouvelle-Zélande, Makwasha et Turner (2013) ont constaté des réductions de vitesse étaient associées avec les traitements des entrées. Conformément aux recherches antérieures, ils ont constaté que la réduction de vitesse était plus importante aux points de passage avec une chaussée rétrécie, qu’aux entrées marquées seulement par de la signalisation. Une réduction de 41% des décès et blessés graves a été constatée aux passages rétrécis, contre une légère augmentation aux passages seulement marqués par de la signalisation. Ceci concorde avec les travaux antérieurs de Tayler et Wheeler (2000) au Royaume-Uni, qui ont montré une réduction de 43% des accidents mortels et graves pour les seuls traitements aux entrées de secteur ou d’agglomération, et une réduction de 70% de ces accidents si le traitement était accompagné de traitements de modération de la circulation en aval (Graphique 8.4).

Le guide HFPSP de l’AIPCR présente un exemple détaillé de traitement d’un passage.

Graphique 8.4 : Traitement avec panneau d’entrée d’agglomération, îlot médian et radar pédagogique (afficheur de vitesse). Source: Dr. Peter Cairney.

Les traitements sont aussi utilisés à l’entrée des zones à vitesse limitée en agglomération. Cependant, les vitesses étant de toute manière généralement limitées à ces endroits, il peut être difficile d’évaluer l’efficacité des traitements (DETR, 2007).

Comme déjà mentionné plus haut, les ingénieurs routiers disposent d’une large gamme de techniques et de dispositifs efficaces pour communiquer avec l’usager de la route. Le respect du code de la route s’améliorera probablement de manière considérable si ces techniques sont utilisées conjointement avec la conception de base de la route pour créer un environnement routier fournissant des messages cohérents aux usagers sur le type de route qu’ils sont en train d’emprunter, la fonction de celle-ci, et, par inférence, le type de comportement de conduite et de choix de vitesse approprié. Ce concept est généralement connu comme « la hiérarchisation des routes ».

Les routes lisibles poussent ce concept encore plus loin en aménageant le système routier et ses abords immédiats de telle sorte que les choix de conduite désirés soient évidents pour les conducteurs.

Le site Internet de la Commission européenne (EC, sans date) décrit ainsi les routes lisibles:

« L’objectif est que différentes classes de routes soient distinctes, et que dans chaque classe, les caractéristiques telles que la largeur de la chaussée, le marquage au sol, la signalisation et l’utilisation de l’éclairage public soient cohérents sur toute la route. Les conducteurs devraient percevoir le type de route et « instinctivement » savoir comment se comporter. L’environnement fournit efficacement une « étiquette » du type particulier de route et réduit ainsi le besoin de dispositifs de contrôle de la circulation tels que des panneaux de signalisation additionnels pour réguler le comportement routier ».

Les routes ont des fonctions différentes qui nécessitent des vitesses de circulation différentes et des comportements différents, par exemple l’état d’alerte pour réagir à la présence de cyclistes et de piétons (y compris les jeunes enfants). Si ces fonctions peuvent être rendues explicites par la conception et les caractéristiques de la route, il devrait être beaucoup plus facile d’encourager les conducteurs à se comporter de manière appropriée. Une route vraiment lisible rendrait évidents d’autres aspects du comportement du conducteur, comme par exemple quel flux de circulation devrait céder la priorité à un autre, lorsque le conducteur s’approche d’un croisement ou d’une courbe, où il est probable que des piétons traversent la route, et où le conducteur devrait positionner son véhicule pour traverser un flux de circulation. Une route lisible nécessiterait peu de panneaux ou de marquage parce que les choix de conduite désirés seraient inspirés intuitivement par son aspect.

Aux Pays-Bas, où le concept est né, quatre catégories de routes ont été jugées suffisantes pour servir tous les besoins (Theeuwes & Godthelp, 1995) à savoir : autoroutes, grandes routes interurbaines, routes rurales pour relier les zones résidentielles aux secteurs commerciaux et de services, et woonerfs (ou zones résidentielles soumises à modération de la circulation). D’autres pays peuvent considérer qu’ils ont besoin de plus de catégories pour couvrir l’ensemble de leurs types de routes (par exemple, routes rurales d’accès, routes collectrices urbaines). Le point important ici est que les routes peuvent être conçues pour créer différentes attentes de comportement des conducteurs.

Une récente application des principes de routes lisibles dans une banlieue d’Auckland en Nouvelle-Zélande, montre comment une conception appropriée (dans ce cas, le réaménagement d’une zone grâce à la plantation de végétation et d’autres mesures peu coûteuses) peut influencer le comportement. Après la mise en œuvre, les vitesses moyennes ont diminué dans les rues locales mais n’ont pas changé sur les routes collectrices et dans les deux cas, la variabilité des vitesses a diminué (Charlton et al, 2010). Sur les routes locales, le nombre de véhicules a diminué, le maintien de la trajectoire du véhicule est devenu moins constant, et la signalisation moins fréquente. De plus, le nombre de piétons a augmenté, et les piétons étaient moins limités dans leurs déplacements. Cependant, ces changements n’étaient pas évidents sur les routes collectrices (Mackie et al, 2013). Les auteurs ont interprété ces changements comme indiquant qu’un environnement moins formel et plus calme avait été créé dans les rues locales, ce qui était l’objectif du projet. Ces changements de comportement ont été accompagnés par une baisse de 30% des accidents et une réduction de 86% du coût des accidents.

Les implications des routes lisibles sont particulièrement pertinentes pour les PRFI. Les preuves accumulées montrent que les conducteurs perçoivent des messages puissants sur la façon appropriée de conduire à partir des indices visuels de l’environnement. Les projets de développements de nature commerciale ou sociale ayant un impact sur l’infrastructure routière doivent être examinés soigneusement. Si la fonction commerciale ou sociale est retenue, il faut veiller à séparer la circulation de transit de la zone d’activités mixtes, et qu’un environnement à grande vitesse n’y est pas imposé. S’il n’est pas possible de conserver les fonctions commerciales ou sociales, il faut trouver un site alternatif adapté à ces activités, et la nouvelle infrastructure routière qui remplace l’ancienne zone d’activité mixte devrait être clairement identifiable comme étant principalement destinée à la circulation.

© ARRB Group

Il existe une distinction claire entre la fatigue qui provient du temps passé à exécuter une tâche, et la somnolence qui varie selon le moment de la journée et la quantité de sommeil qu’une personne a eu. Les deux termes sont souvent utilisés de manière interchangeable parce que les deux phénomènes se produisent souvent ensemble et ont le même effet affaiblissant sur la conduite. Un récent examen par le ministère pour l’Environnement, des Transports et les Régions du Royaume-Uni (Jackson et al, 2011) a conclu que la fatigue affecte la capacité de conduite de trois manières, en augmentant :

Les manières les plus efficaces de gérer la fatigue des conducteurs professionnels semblent être les programmes de gestion de la fatigue sur le lieu de travail, soutenus par des programmes pour assurer que les conducteurs se présentent au travail suffisamment reposés, en abordant des questions de style de vie. Cependant, il semble que l’infrastructure joue aussi un rôle pour contrer les effets de la fatigue.

Roberts et Turner (2008) ont identifié des domaines spécifiques où des contremesures relatives à l’infrastructure peuvent être efficaces, parmi lesquelles :

Les occasions de repos sont bénéfiques. Il est établi que de courtes périodes de sommeil peuvent restaurer la capacité des conducteurs fatigués. Cependant, il existe une incertitude sur la localisation des aires de repos par rapport aux tronçons à haut risque de la route, et sur le meilleur type d’installations à fournir selon les aires.

Réduire la monotonie a été jugée utile, mais il existe une incertitude quant aux types de traitement qui seraient efficaces. Il est à noter que le guide HFPSP de l’AIPCR suggère que la création de tracés sinueux et rythmés peut contrer la monotonie en changeant constamment le champ visuel et suggère qu’une végétation et des environnements bâtis monotones soient évités (AIPCR, p. 37).

Dans les zones où le risque d’accidents dus à la fatigue est élevé, la signalisation et le marquage attirant l’attention et informant sur les possibilités de repos en ville ou sur les aires dédiées sont considérées comme ayant avoir un bon effet.

Les marquages au sol audibles sont des lignes thermoplastiques surélevées produisant un son bourdonnant lorsqu’un véhicule passe dessus, alertant ainsi le conducteur que le véhicule dérive vers l’accotement (si la ligne audible est installée au bord de la route) ou vers le centre de la route et la voie opposée (si la ligne est installée au centre de la route). Ces lignes se sont révélées très efficaces pour réduire les accidents, mais généralement elles ne produisent pas un son assez fort pour être aussi efficaces pour les camions. Dans les pays où les routes rurales sont généralement asphaltées, un traitement équivalent peut être produit à moindre coût en créant des dépressions dans l’enrobé au moyen d’un rouleau spécial, ou en effectuant des rainures de fraisage en surface de la route. Ceci n’est pas possible avec les revêtements en enduit superficiel, ce qui est typique de nombreuses routes dans les PRFI et les PRE à faible densité de population. Les marquages par ligne audible peuvent aussi être appliqués aux routes en béton, en utilisant les mêmes techniques de lignes thermoplastiques ou de fraisage.

Si toutes ces mesures ne suffisent pas à prévenir les accidents liés à la fatigue, les barrières et/ou les zones de dégagement libres d’obstacles aux emplacements appropriés ont le potentiel d’éviter les accidents graves.

8.3 Susciter un comportement sûr

Pour aborder le non-respect des règles de circulation, il est important de considérer la spécificité de chaque situation. Il y a de nombreuses raisons possibles pour que les usagers ne respectent pas les règles, et plusieurs d’entre elles peuvent relever d’une situation donnée. Ces différentes raisons requièrent différentes stratégies pour encourager un meilleur respect des règles.

Il est possible que certains usagers ne comprennent pas ce qui est attendu d’eux, ou quels sont les comportements appropriés dans certaines situations. Dans certains cas, il peut même s’agir de la majorité des conducteurs, et ceci peut être particulièrement vrai pour les groupes socialement défavorisés de la population, en particulier si l’analphabétisme est un problème. Ceci sera probablement vrai aussi pour les situations nouvelles. L’étude de cas sur l’introduction des carrefours giratoires en Australie et aux États-Unis est un bon exemple.

Selon la situation, des traitements peuvent être apportés au moyen de :

Même si les usagers ont une bonne compréhension des règles de circulation et des dispositifs de contrôle de la circulation, il peut exister des situations ou des sites où les conducteurs ne sont pas sûrs des actions de conduite. Ceci se produit généralement dans des situations non familières, par exemple lorsqu’un site possède une géométrie inhabituelle, ou si les conducteurs partagent la route avec des objets peu familiers comme par exemple des véhicules hors gabarit et lents ou des groupes d’animaux conduits le long de la route. Dans l’idéal, la formation et l’expérience d’un conducteur devraient lui avoir enseigné un comportement de sécurité et d’attendre jusqu’à ce que la situation inhabituelle ou peu claire se résolve, afin de pouvoir avancer ou dépasser de manière sûre. Il est à espérer qu’avec le temps, les situations avec une géométrie inhabituelle ou trompeuse seront éliminées par le traitement progressif des sites dangereux identifiés par les registres d’accidents ou les analyses du risque. D’ici là, des mesures devraient être prises pour assurer que les directives correctes sont données à tous les usagers au moyen de signaux, d’éclairage public, de marquages linéaires et de délinéateurs. Il est important d’assurer que l’ensemble des mesures de guidage soit adéquatement compris, en particulier si des signaux peu familiers sont partie du traitement.

Il est peu probable que les règles et procédures soient respectées si elles ne sont pas crédibles pour les usagers, par exemple des piétons ne respectant pas les signaux « attendre » aux carrefours dans les moments de faible flux de circulation, ou la résistance des conducteurs à respecter les signaux de limite de vitesse en raison de travaux sur la route s’il est évident qu’aucuns travaux ne sont en cours à ce moment. Le risque réside dans le fait que les usagers continuent d’agir de la même manière lorsque les dangers sont en fait présents, que les piétons traversent subitement devant des véhicules motorisés en pleine nuit, ou que des conducteurs continuent de dépasser la limite de vitesse alors que les travaux sur la route ont repris. S’il est difficile d’appliquer des contremesures à ces situations, il est recommandé de suivre de près la gestion du chantier (par exemple en couvrant le signal de limite de vitesse à la fin de la journée de travail) afin d’aider dans la seconde situation.

© ARRB Group

De nombreuses communautés utilisent l’espace routier à des fins autres que le transport, et souvent de manières qui sont en conflit avec la sécurité routière. Dans les PRFIs, le commerce sur les abords de route est fortement enraciné et constitue un élément de l’économie. Dans de nombreuses villes du Royaume-Uni, le théâtre de rue est une utilisation habituelle de l’espace routier. Limiter la vitesse à 20 miles à l’heure (32 km/h) dans des zones locales sélectionnées du pays, et soutenir en même temps des mesures de modération de la circulation a été très efficace dans la réduction des décès des enfants piétons. Une évaluation précoce de ces schémas a montré une réduction de 60% de tous les accidents graves, et de 67 % des accidents graves impliquant des enfants (Webster & Mackie, 1996). Des solutions créatives sont nécessaires pour traiter du commerce sur les abords de route et augmenter les flux de circulation dans les PRFIs.

En plus du système officiel de règles et réglementation, la culture de sécurité routière d’une communauté influence fortement le comportement des usagers et les résultats en matière de sécurité routière qui en découlent. Par exemple, la pression des pairs est un mécanisme important pour respecter les normes sociales ou dans certains cas pour les contourner.

Les changements physiques et psychologiques qui affectent les personnes au cours de leur vie ont une profonde influence sur leur habileté face au système routier. Si les routes sont faites pour servir toute la population, les concepteurs et les gestionnaires devraient être conscients des principaux changements dus à l’âge. Certains des principaux aspects sont que :

L’incapacité à court terme peut avoir un effet désastreux sur la conduite. Parmi ses causes les plus fréquentes se trouvent :

Certaines formes d’incapacité rendent difficile le plein respect des règles de circulation. Les principes du Système Sûr exigent des conducteurs capables et efficaces, et de nombreux pays ont des critères physiques minimum pour l’octroi du permis de conduire. La question la plus commune concerne la vision ; un examen élémentaire pour s’assurer de l’acuité visuelle à une distance spécifique fait habituellement partie de la procédure d’examen pour le permis de conduire. Il n’existe que peu de restrictions physiques empêchant totalement les personnes de conduire, et beaucoup d’entre elles y compris celles avec de forts handicaps peuvent conduire de manière satisfaisante avec l’assistance d’aides à la conduite leur permettant de surmonter leurs limitations physiques. Mais de telles procédures d’examen n’existent pas pour les piétons ou les cyclistes. De nombreux pays développés possèdent une législation anti-discrimination qui exige que les fournisseurs de transport fassent en sorte que les invalidités n’empêchent pas l’accès à leurs services. Certains traitements mis en place sur le réseau routier pour satisfaire à ces exigences sont :

Parvenir à un meilleur respect des règles de circulation et des procédures établies pour la conduite peut être résumé par les quatre rubriques ci-dessous. Chaque partie est conclue par une brève description quant à la manière dont l’infrastructure peut être utilisée ou adaptée dans ce but.

L’éducation en sécurité routière est généralement considérée comme liée à des programmes dans les écoles.

Le projet ROSE25 (Road Safety Education dans les 25 États-membres de l’UE) de la Communauté européenne (CE) a inclus des ateliers et des consultations dans tous les membres de l’Union, qui ont débouché sur la production d’un petit livre qui résume les éléments essentiels des bonnes pratiques en matière d’éducation en sécurité routière. Il met l’action sur les interactions en face-à-face avec les écoliers. L’accent sur l’éducation en sécurité routière devrait porter sur les points suivants :

Bien que la formation et l’éducation doivent préparer les conducteurs à « attendre l’inattendu », il y a une limite à ce que l’éducation peut faire, et il est clairement impossible d’entraîner les conducteurs à réagir à toutes les situations inattendues. La meilleure solution est donc de minimiser le nombre des situations hors-normes à travers l’amélioration progressive du réseau et l’application des principes de routes lisibles dans la plus grande mesure du possible, afin d’assurer que les trois règles des directives de l’AIPCR sur les facteurs humains sont respectées dans toutes les situations.

La formation des automobilistes et des motocyclistes se réfère spécifiquement au processus de préparation des personnes à leur « rôle » de conducteurs de véhicules ou de motocyclettes. Ceci implique non seulement de maîtriser les compétences de base en matière de contrôle d’un véhicule et une connaissance pratique des règles et procédures de la circulation, mais aussi de posséder la capacité primordiale de « lire la route » et d’anticiper les actions des autres conducteurs. Le Paragraphe 8.3.1 cite des travaux qui ont démontré que plus un conducteur a été formé au moyen d’une pratique supervisée, plus sûr sera son comportement lorsqu’il commencera à conduire seul. De nombreux pays ont introduit ou sont sur le point d’introduire des mesures pour allonger la pratique de conduite supervisée avant de pouvoir passer un examen pratique de conduite.

Un examen des mesures de sécurité routière dans les pays de l’Union européenne a recommandé de renforcer la formation formelle des conducteurs en encourageant la conduite accompagnée, et en rendant le conseil et l’information disponibles aux conducteurs accompagnants pour aider à maximiser leur efficacité (SUPREME, 2007). Les bonnes pratiques en matière d’examens de conduite consistent en tests sur des routes choisies, et incluent toutes ou la plupart des situations critiques que l’autorité qui octroie les permis estime nécessaires pour démontrer la compétence du candidat conducteur, et qui sont évaluées comme étant à peu près égales en termes de difficulté pour celui-ci. Les autorités qui octroient les permis de conduire devraient consulter les gestionnaires des routes pour identifier des routes où les examens ne causeront pas d’interférences indésirables avec la circulation normale et n’exposeront pas les candidats conducteurs ou les examinateurs à des risques évitables.

Il y a de plus en plus de preuves que le système de permis progressif incorporant une longue période de conduite supervisée est une manière efficace de former des conducteurs sûrs. Aux États-Unis, nombreuses sont les preuves qui indiquent que les schémas de permis à points, qui permettent de réduire le risque et l’exposition au risque en exigeant que les nouveaux conducteurs évitent les situations à haut risque (telles que la conduite de nuit) ainsi que des durées spécifiques avec un permis de débutant et un permis intermédiaire avec des restrictions, ont été hautement efficaces pour réduire les accidents mortels et graves parmi les jeunes conducteurs (NHTSA, 2013).

En termes de facteurs humains, la période relativement longue de pratique supervisée assure que le candidat conducteur aura acquis une pratique lui permettant de faire face à une large gamme de situations de conduite, y compris les erreurs et le non-respect intentionnel d’autres usagers. Elle offre aussi l’avantage de faire que les compétences de base sont mises en pratique au point de devenir largement automatiques, de telle sorte que le conducteur peut porter son attention à l’interprétation et la préparation de sa réaction à de nouvelles situations sans avoir à penser à des actions telles que freiner, regarder dans le rétroviseur ou donner un coup de volant.

Les autorités routières organisent des campagnes de communication pour des motifs divers. La publication de l’AIPCR (2012a) « Les meilleures pratiques pour les campagnes de sécurité routière » (Best Practices for Road Safety Campaigns) fournissent une vue générale de ce domaine, fondée sur des revues de la littérature existante dans des pays-membres de l’AIPCR ; les messages principaux sont :

Les espaces publicitaires sur les bords de la route devraient être utilisables pour transmettre des messages sur la sécurité, soit en les réservant à cette fin, soit à travers l’achat d’espaces. Lorsque cela est possible, une utilisation limitée de panneaux à message variable pour transmettre des messages de sécurité appropriés au moment et à l’endroit devait être considérée, par exemple, afficher des rappels sur l’alcool au volant tôt dans la soirée des fins de semaine, lorsque de nombreux conducteurs sont de sortie.

La publication du European Transport Safety Council « Application des règles de circulation dans l’UE : Aborder les Trois principaux Tueurs sur les Routes de l’Europe » (Traffic Law Enforcement across the EU: Tackling the Three Main Killers on Europe’s Roads (ETSC, 2011)) est une bonne source générale d’information sur le contrôle policier. Il s’agit d’un compendium de meilleures pratiques, fondé sur l’expérience acquise dans les pays membres, et qui offre un large ensemble de recommandations sur la manière d’aborder chacun des trois « tueurs » : la vitesse, la conduite en état d’ivresse, et le non-port de la ceinture de sécurité ainsi que des lignes directrices générales sur la planification, le ciblage et les principes généraux d’un contrôle policier efficace.

Dans les dernières années, de grands progrès ont été réalisés dans le contrôle-sanction policier automatisé, en particulier dans le contrôle des limites de vitesse. Une probabilité relativement de contrôle couplée à une certitude élevée de conséquences négatives, ont changé les comportements de manière importante, là où le contrôle automatique a été vigoureusement appliqué.

Si nécessaire, des espaces devraient être créés pour permettre d’effectuer les opérations policières là où elles auront probablement le plus grand effet dissuasif. Les refuges surélevés installés sur les autoroutes du Royaume-Uni pour faire respecter les limites de vitesse sont un bon exemple. L’installation de radars ou d’autres dispositifs automatiques doit être considérée avec soin afin de la coordonner avec les éléments de l’infrastructure (par exemple, des radars tronçons disposés sur les portiques existants).

Les facteurs humains ne sont pas aussi bien pris en compte qu’ils devraient l’être sur la plupart des routes du monde, y compris celles des PREs. Dans les années 60 et 70, plusieurs enquêtes approfondies sur des accidents majeurs ont été faites, qui considéraient le comportement humain comme le principal facteur contributif dans la plupart des accidents. Plus récemment, il a été compris que beaucoup de ces erreurs de conduite étaient dues autant à des déficiences du réseau routier qu’à des erreurs du conducteur. Il s’agit notamment des accidents dus à une distance inadéquate des panneaux de signalisation, à un mauvais éclairage des endroits critiques, ou à des revêtements de chaussée offrant moins d’adhérence que le conducteur ne l’attendait, situations qui sont très similaires aux questions abordées dans les trois exigences du guide HFPSP de l’AIPCR, couvertes au Chapitre 8.1.

Les PRE peuvent avoir un grand nombre de déficiences du réseau routier à rectifier pour assurer que les facteurs humains sont correctement considérés dans tout leur réseau, ce qui est aussi probable dans les PRFI. Cependant, le réseau routier ne peut être mis à niveau que si les outils fondamentaux de conception (les guides et normes de conception routière) prennent en compte ces questions. Une étude récente de l’AIPCR (2012b) suggère qu’il faudra du temps pour y parvenir.

Un groupe d’experts en facteurs humains a examiné les normes de conception de neuf PRE et les PRFI, et a comparé de façon systématique les conseils et les procédures de chaque norme avec les exigences spécifiques de facteurs humain telles que recommandées dans les trois exigences du guide HFPSP de l’AIPCR (Paragraphe 8.1.3). L’exigence n° 1 qui donne au conducteur un temps suffisant pour réagir, a été la mieux prise en compte, et les besoins des conducteurs ont été pleinement considérés dans 49% des cas. L’exigence n° 2 qui stipule que la route doit fournir un champ de vision sûr a été moins bien prise en compte, et les besoins spécifiques ne sont complètement traités que dans 9% des cas. L’exigence n° 3, qui prévoit que la route réponde aux attentes des usagers, a été pleinement prise en considération dans 34% des cas.

Il semple donc qu’il reste beaucoup à faire pour amener les normes mondiales de conception routière à un niveau où les facteurs humains sont entièrement pris en compte, et avec eux la façon de penser des concepteurs.

APEC 2011 Motorcycle and Scooter Safety Compendium of Best Practice: Motorcycle lanes (Malaysia). APEC, http://www.apec-tptwg.org.cn/new/Projects/Compendium%20of%20MSS/case_studies/Malaysia_motorcycle_lanes.html

Campbell, JL, Lichty, MG, Brown, JL, Richard, CM, Graving, JS, Graham, J, O’Laughlin, M, Torbic, D & Harwood, D, 2012, Human Factors Guidelines for Road Systems (2nd ed.) National Cooperative Highway Research Program, report 600.

Carlsson, A, 2009 Evaluation of 2+1 roads with cable barriers rapport 636, VTI; Linkoping, Sweden.

Charlton, SG, Mackie, HW, Baas, PH, Menenzes, M & Dixon, C, 2010 Using endemic features to create self-explaining roads and reduce vehicle speeds, Accident and Analysis and Prevention, 42, pp1989-1998.

Department for Transport, 2007, Traffic Calming: Local Transport Note 1/07, UK Department for Transport, TSO (The Stationery Office), London, UK.

Edquist, J and Corben, B 2012 Potential application of shared space: principles in urban road design: effects on safety and amenity, Monash University Accident Research Centre, report to the NRMA ACT Road Safety Trust.

ETSC, 2011, Traffic Law Enforcement across the EU: Tackling the Three Main Killers on Europe’s Roads, http://www.etsc.eu/documents/Final_Traffic_Law_Enforcement_in_the_EU.pdf, viewed August 20 2013.

European Commission, no date, Mobility and Transport, Road Safety, Self-explaining Roads, European Commission

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/road/designing_for_road_function/self_explaining_roads.htm, viewed 23 August 3013.

Federal Highways Administration, 2010, Safety Benefits of Walkways, Sidewalks, and Paved Shoulders, Federal Highways Administration,

http://safety.fhwa.dot.gov/ped_bike/tools_solve/walkways_brochure/walkways_brochure.pdf, viewed 18th May 2015.

Forbes, TX, 1939, A Method for the Analysis of the Effectiveness of Highway Signs, Journal of Applied Psychology, vol 23, pp.669-84.

Hussain, H., Radin Umar, R. S., Ahmad Farhan, M. S., & Dadang, M. M. 2005, Key components of a motorcycle-traffic system - A study along the motorcycle path in Malaysia. [PDF] IATSS Research, 29(1):50-56.

Jackson, P; Hilditch, C, Holmes, A, Reed, N, Merat, N & Smith, L, 2011, Fatigue and road safety: a critical analysis of recent evidence, Road Safety Web Publication, NO: 21, Department for Transport, London.

ITE 2013 http://www.ite.org/traffic/

Lynam, D. A. and Lawson, S.D., 2005, Potential for risk reductions on British inter-urban major roads. Traffic Engineering and Control, Vol 46, # 10, pp 358-361

Mackie, HW, Charlton, SG, Baas, PH & Villasenor, PC, 2013, Road user behaviour changes following a self-explaining roads intervention, Accident and Analysis and Prevention, 50, pp 742-750.

Makwasha, T & Turner, B, 2013, Evaluating the use of rural-urban gateway treatments in New Zealand,

Proceedings of the 2013 Australasian Road Safety Research, Policing & Education Conference, 28th– 30th August, Brisbane, Queensland.

NHTSA, 2013, Countermeasures That Work: A Highway Safety Countermeasure Guide for State Highway Officers Seventh Edition, 2013, National Highway Traffic Safety Administration, Washington, DC.

PIARC 2012a, Best Practices for Road Safety Campaigns World Road Association/PIARC, Paris, France

PIARC, 2012b, Human Factors in Road Design. Review of Design Standards in Nine Countries, PIARC 19938,2012R36-EN.World Road Association/PIARC, Paris, France.

PIARC, in preparation, Human Factors Principles of Spatial Perception for Safer Road Infrastructure World Road Association/PIARC, Paris, France.

Radin Umar, R. S., Mackay, G. M., and Hills, B. C. (1995). Preliminary analysis on impact of motorcycle lanes along Federal Highway F02, Shah Alam, Malaysia. Journal of IATSS Research, 19(2):93-98.

Radin Umar, R. S., Mackay, M., and Hills, B. (2000). Multivariate analysis of motorcycle accidents and the effects of exclusive motorcycle lanes in Malaysia. Journal of Crash Prevention and Injury Control, 2(1):11-17.

Roberts, P and Turner, B, 2008, Scoping study to assess road safety engineering measures to address fatigue, ARRB Group, Vermont South, Victoria, Australia.

ROSE 25 (2005) Good Practice Guide on Road Safety Education, European Community,

http://ec.europa.eu/transport/rose25/documents/deliverables/booklet.pdf, viewed 21 August 2013.

Taylor, M &Wheeler, A 2000 Accident reductions resulting from village traffic calming schemes European Transport Conference, 2000, Cambridge, United Kingdom, VOL: P 444, pp163-74.

Theeuwes, J & Godthelp, H 1995, Self explaining roads, Journal of Safety Science, 19, 217-225.

Tung, S. H., Wong, S. V., Law, T. H., and Radin Umar, R. S. (2008). Crashes with roadside objects along motorcycle lanes in Malaysia. International Journal of Crashworthiness, 13(2):205-210.

Webster, DC & Mackie, AM, 1996 Review of Traffic Calming Schemes in 20 mph Zones, Transport Research Laboratory, report no 125.