Ce chapitre présente l’approche du Système Sûr depuis les principes initiaux jusqu’à l’atteinte des résultats de sécurité routière, avec des références croisées aux activités de conception et de planification détaillées lesquelles contribuent à l’approche du Système Sûr, et sont présentées dans des chapitres suivants de ce Manuel.

L’approche du Système Sûr part du principe que la mort et les blessures sont non seulement inacceptables, mais aussi évitables. Elle cherche à assurer qu’aucun usager de la route ne soit soumis, lors d’un accident, à un échange d’énergies cinétiques ayant pour conséquence le décès ou des blessures graves causant une incapacité à long terme. L’OCDE (2008) approuve l’approche de Système Sûr et note que ses principes représentent un changement fondamental de vision en matière de sécurité routière, en reformulant la manière de la considérer et de la gérer.

Le Système Sûr représente un changement majeur par rapport aux approches antérieures. Il renverse la vue fataliste selon laquelle les blessures sur la route sont le prix à payer pour assurer la mobilité. Il établit l’objectif d’éliminer à long terme les décès et les blessures graves par accident de la circulation, et prévoit l’établissement au fil des ans de cibles intermédiaires tendant vers cet objectif.

Parvenir à cette élimination est faisable, mais requiert la reconfiguration du système, et la compréhension du fait que le réseau doit en fin de compte « pardonner » les erreurs humaines routinières (des usagers). Il est important de reconnaître le changement fondamental auquel les agences de sécurité routière, y compris les autorités routières, feront face dans l’adoption et la mise en œuvre de cette aspiration du Système Sûr, et dans la mise en œuvre des traitements de Système Sûr sur leurs réseaux (voir le Chapitre 7 pour les impacts des autorités routières).

Les principes scientifiques généraux de sécurité pour l’établissement d’un Système sûr reconnaissent que :

L’Agence néo-zélandaise des Transports (NZTA) a produit une vidéo qui décrit l’approche de Système Sûr et le rôle de ses différents éléments, et constitue une introduction très utile sur le sujet (voir la vidéo).

Pour développer une compréhension des principes du Système Sûr et de ses éléments et pour adopter l’objectif à long terme d’éliminer les décès et les blessures graves sur la route, l’engagement des agences à examiner leurs compétences en sécurité routière est nécessaire. Les principes clés du Système Sûr (voir Chapitre 4.6) comprennent :

Les pays doivent développer leurs connaissances, afin d’apprécier les écarts entre les agences (et les autres parties prenantes) concernant la définition du Système Sûr et les changements pratiques qui seront nécessaires dans les approches d’intervention et de gestion. Avec le temps, tous les éléments du Système Sûr (voir Chapitre 4.7), de même que la sécurité de tous les usagers de la route, devront être abordés. Les besoins de financement doivent être identifiés et défendus auprès du gouvernement.

La compréhension des principaux types d’accidents (voir Chapitre 4.4) s’obtient à partir des données sur les accidents ou, en leur absence, à partir de dialogues avec la police et les services médicaux d’urgence. Un système fiable de données sur les accidents devrait être développé le plus tôt possible (voir Chapitre 5).

Les programmes d’évaluation des routes peuvent jouer un rôle en identifiant les tronçons à haut risque du réseau, ainsi que les traitements abordables, en particulier en l’absence de données fiables sur les blessures par accident de la route. Les faiblesses de certains éléments du Système Sûr, telles que la gestion de la circulation et des routes (y compris la gestion des accotements et le contrôle de l’accès aux développements attenants, voir Paragraphe 7.3), les véhicules, les vitesses et les comportements des usagers, qui contribuent aux décès et aux blessures graves dans les différents types d’accidents, devraient être déterminées.

A court terme : pour les nouveaux projets routiers, il sera nécessaire de créer des politiques de conception selon le Système Sûr en appliquant les principes de celui-ci aux traitements destinés à réduire les accidents mortels. Des directives devraient suivre, mais elles constituent une importante tâche de développement, qui requiert une approche incrémentale à moyen terme.

Il sera également nécessaire de chercher à améliorer le comportement et le respect des règles (voir Chapitre 4.6.5) sur tout le réseau existant, au moyen de directives améliorées de gestion de la circulation, de limitation de vitesse dans les zones à haut risque, de contrôles de police renforcés, de sanction des infractions, et d’éducation du public. Voir le Chapitre 6 pour l’approche recommandée par projets de démonstration.

A moyen et long terme : un rajeunissement progressif du réseau existant devra être exécuté. Il sera nécessaire de réaliser ce qui est faisable pour améliorer la sécurité de l’infrastructure ainsi que le comportement et le respect des règles, à travers de révisions du système de permis de conduire et des changements législatifs concernant les infractions. Il faudra aussi continuer les campagnes d’éducation du public et rechercher l’amélioration de la réglementation et de la conscience du public sur la sécurité des véhicules.

L’approche de Système Sûr est une philosophie holistique de la sécurité, qui a été développée et acceptée au niveau international en tant que fondement pour une conception et une exploitation sûres du système de transport routier. Tingvall (2005) a souligné les déficiences des approches traditionnelles pour parvenir à un réseau routier sûr, et il a de plus noté, qu’au niveau international, le système de transport s’est traditionnellement caractérisé comme suit :

Ces derniers points attirent l’attention sur le fait que la plupart des gouvernements n’acceptent pas leur responsabilité dans le domaine de la sécurité routière. Les plus sûrs (OCDE 2008) seront ceux qui adoptent le changement vers le Système Sûr et commencent immédiatement à travailler sur les interventions nécessaires pour combler l’écart entre les résultats actuels et ceux associés à un système de circulation routière réellement sûr.

Ceci implique de comprendre non seulement les faiblesses en sécurité du réseau actuel, mais également les changements possibles à court terme pour atteindre des résultats conformes au Système sûr. Une direction engagée au sein des organismes gouvernementaux de sécurité routière (y compris les autorités routières), comme souligné au chapitre Système de gestion de la sécurité, est essentiel pour arriver à des progrès significatifs dans la réalisation de ces objectifs substantiellement différents.

Le Système Sur est celui qui existera lorsque les usagers de la route ne seront plus exposés au risque de décès ou de blessures graves sur le réseau.

L’approche de Système Sûr focalise sur l’élimination des accidents ayant pour conséquence la mort ou des blessures graves, c’est-à-dire les accidents représentant une menace majeure pour la santé humaine. Il s’inspire de la vision et des objectifs de sécurité routière des approches « Vision Zéro » de la Suède et « Sécurité Durable » des Pays-Bas. Le Chapitre 4.6 fournit des informations sur d’autres éléments clés des approches suédoise et néerlandaise.

L’approche suédoise baptisée Vison Zéro affirme que la vie et la santé humaines sont essentielles (Tingvall, 2005), et qu’aucun compromis à long terme n’est permis, ce qui se reflète dans l’impératif éthique qu’ « il ne peut en aucun cas être acceptable que des personnes soient tuées ou gravement blessées lors de leurs déplacements sur le réseau routier ».

Tingvall (2005) note que traditionnellement, la mobilité a été considérée comme une fonction du système de transport routier, en faveur de laquelle la sécurité passe au second plan. L’approche Vision Zéro, au contraire, inverse ce concept et établit la mobilité comme étant une fonction de la sécurité (voir Chapitres 1.5.1 et 1.5.4). En d’autres termes, il ne devrait pas être généré plus de mobilité que celle qui est intrinsèquement sûre pour le système.

Cette dimension éthique est reflétée dans les principes reconnus pour la sécurité au travail, où l’efficacité du processus de travail ne peut pas faire l’objet d’un compromis au prix de risques pour la santé.

La Norvège (NPRA, 2006), lors de son adoption de l’objectif de l’approche Vision Zéro, a souligné l’aspect éthique qui étaye cette dernière, à savoir que « Chaque être humain est unique et irremplaçable, et nous ne pouvons pas accepter que chaque année, de 200 à 300 personnes perdent leur vie sur la route ».

L’objectif de l’approche néerlandaise Sécurité Durable (Wegman & Aarts, 2006) est de faire en sorte que les accidents de la route ne se produisent pas, et là où ceci n’est pas faisable, de réduire l’incidence des blessures graves autant que possible.

L’OCDE (2008) souligne que l’approche Vision Zéro se fonde sur le principe éthique d’éliminer les morts et les blessures graves du système de transport, tandis que l’approche Sécurité Durable prend l’élimination des accidents évitables comme point de départ, et attache une plus grande importance au rapport coût-efficacité pour déterminer les interventions.

Il est clair que cette position éthique, selon laquelle la principale responsabilité des autorités routières est d’aider les usagers de la route à accomplir chacun de leurs déplacements en toute sécurité, est de plus en plus adoptée. La littérature citée ci-dessous soutient le besoin de mesures pour parvenir à un système « qui pardonne» afin de sauver des vies :

L’objectif éthique du Système Sûr d’éliminer les morts et les blessures graves ne sera pas atteint du jour au lendemain, il requiert :

Il requiert aussi un fort engagement pour atteindre les objectifs par étapes, qui donne la prépondérance à l’objectif à long terme (OCDE, 2008; FMSR, 2009; 2012; Breen, 2012).

L’AIPCR (2012), dans son Rapport sur les Plans et Politiques de Sécurité Routière Nationale, note que l’engagement du gouvernement sur un objectif à long terme de zéro décès, avec des objectifs intermédiaires exigeants pour paver la voie vers le succès, constitue la meilleure pratique. L’adoption d’une approche à long terme de Système Sûr est identifiée comme étant de bonne pratique de gestion en vue d’obtenir des résultats, et est soutenue par d’autres parties prenantes internationales majeures en matière de sécurité routière, ainsi que décrit au Chapitre 2. Un nombre croissant de pays a adopté l’objectif « Vers Zéro » ou d’élimination des morts et des blessures graves (ce qui est l’aspiration qui sous-tend l’approche de Système Sûr). Cet engagement à long terme et au plus haut niveau du gouvernement d’éliminer les morts et les blessures graves sur la route influencera et soutiendra la gestion et les politiques de sécurité routière d’un pays. Il sera clairement reflété dans les propositions décrites dans une stratégie et un plan d’action afin d’atteindre d’ambitieux objectifs intermédiaires.

L’approche du Système Sûr offre une manière différente d’examiner les causes et les types d’accidents qui contribuent aux décès et aux blessures graves.

La compréhension traditionnelle des causes d’accidents appuyait la perception que l’erreur du conducteur ou d’un autre usager de la route était la cause de la plupart des accidents, et était donc le principal problème à considérer. Cependant, bien que l’erreur de l’usager soit un facteur contributif dans de nombreux accidents, plusieurs conclusions de travaux de recherche en la matière défient cette vision traditionnelle et la notion associée que le comportement humain peut facilement être modifié (voir aussi l’examen de cette question au chapitre 8).

Kimber (2003) suggère que les évaluations post-accident antérieures, effectuées par les chercheurs sur les facteurs contribuant à l’accident, ont eu pour résultat d’exagérer l’attention portée au comportement du conducteur lors de la collecte des données. Les interventions ayant le plus grand effet potentiel ont été facilement oubliées. Le comportement du conducteur était une vaste catégorie, facile à cibler par défaut, là où les preuves étaient incomplètes ou l’explication absente. Du fait de cette prédominance perçue de la défaillance du conducteur, la priorité principale a été, durant de nombreuses années, de se concentrer sur les mesures destinées à modifier le comportement du conducteur (plutôt que de se concentrer sur la réingénierie de certaines parties de la route, du véhicule ou du système de contrôle) afin d’éliminer ses défaillances.

Cet état d’esprit est en train de changer, mais l’attention mal dirigée vers l’importance de l’erreur du conducteur reste trop prédominante dans les réflexions à ce sujet, dans le monde.

L’erreur humaine est à prévoir. Il est inutile de considérer qu’elle puisse de quelque manière être éliminée, et ses conséquences évitées. Là où les caractéristiques de la route et du véhicule s’y prêtent, des erreurs routinières du conducteur se traduiront en collision, résultant parfois en décès ou blessures graves. Un moyen beaucoup plus utile d’identifier les actions destinées à réduire les accidents graves est de se concentrer sur le niveau de sécurité de l’infrastructure et des véhicules qui interagissent avec l’erreur routinière du conducteur.

Elvik et Vaa (2004) indiquent que même si tous les usagers de la route respectaient toutes les règles de circulation, le nombre des décès ne baisserait que d’environ 60%, et celui des blessures de 40%. Spécifiquement, Elvik et Vaa signalent qu’environ 37% des décès et 63% des blessures graves n’impliquent pas un non-respect des règles de circulation. Ceci montre que l’erreur humaine routinière, plutôt qu’une infraction délibérée ou non aux règles de circulation, est une caractéristique de l’être humain et de l’utilisation de la route.

Bien que le respect des règles par les usagers de la route reste crucialement important, cette seule approche ne fournira pas les gains désirés en matière de sécurité routière, dans aucun pays.

Par ailleurs, les praticiens de la sécurité routière dans les PRFIs reconnaissent que le niveau de respect des règles de circulation, ainsi que celui de l’application des lois, est souvent plus faible dans ces pays que dans beaucoup de PREs. Cette situation pourrait être un facteur affectant les taux de décès et de blessures graves dans les PRFIs, ce qui est une différence importante par rapport à l’expérience des PREs en matière d’accidents graves.

Si à moyen terme, un important gain peut provenir du changement de ce comportement inadéquat dans les PRFIs, l’accent mis sur les améliorations à moyen et plus long terme de la sécurité de l’infrastructure et des véhicules, telle que celle actuellement appliquée dans les PREs, sera essentiel pour parvenir à un système « qui pardonne» (un Système Sûr) les accidents dus à l’erreur humaine sous-jacente (et non au non-respect des règles). Les conclusions de la recherche dans les PREs sur le rôle de routes et de véhicules plus sûrs sont donc très pertinentes pour les PRFIs.

Stigson (2011) a approfondi l’analyse des différentes faiblesses des composantes traditionnelles du réseau routier et a montré qu’elles pouvaient jouer un rôle plus ou moins important dans le résultat des accidents. L’analyse confirme l’impact potentiel plus important de l’infrastructure routière sur l’occurrence d’accidents mortels pour les occupants d’un véhicule par rapport à d’autres facteurs dans les PREs.

Il serait utile d’analyser les faiblesses du système pour les motocyclistes, les cyclistes et les piétons, dans les PREs et aussi les PRFIs. L’amélioration de la sécurité des véhicules (à mesure que les usagers changent leurs motocyclettes pour des voitures dans les prochaines décennies) et un meilleur comportement des usagers offriront de grandes opportunités pour réduire les accidents dans la plupart des PRFIs. Toutefois, la contribution potentielle d’une infrastructure plus sûre à la réduction des décès devrait être renforcée par l’action de toutes les autorités routières.

Le changement vers une attention portée à la réduction des blessures graves ou mortelles causées par des accidents grâce à l’approche de Système sûr (au lieu de l’attention à la réduction du nombre de victimes d’accident) a eu un impact profond sur la compréhension des principaux types d’accidents.

Se concentrer sur les victimes plutôt que sur le nombre d’accidents a eu un impact subtil mais important sur l’analyse des accidents et les stratégies pour aborder le risque. Différents types d’accidents auront des conséquences différentes, dont un nombre plus ou moins élevé de blessures par accident. Une analyse néo-zélandaise sur les accidents et les victimes illustre ce point. Le tableau 4.3 (NZTA, 2001) montre les proportions des trois types les plus communs d’accidents résultant en décès et blessures graves sur des routes inter-urbaines (à l’exclusion des autoroutes).

| Principaux types d’accidents | % d’accidents très gravessur les routes inter-urbaines de Nouvelle-Zélande | % de blessures très graves sur les routes inter-urbaines de Nouvelle-Zélande |

|---|---|---|

| 54% | 50% |

Chocs frontaux | 21% | 27% |

Aux carrefours | 13% | 13% |

Source: NZTA (2011).

Le tableau montre une proportion plus élevée (1,28 à 1) de victimes (blessures graves et mortelles) dans des chocs frontaux (27%) que ce qui est reflété dans la proportion d’accidents par choc frontal (21%). Ceci indique que ce type d’accidents (choc frontal) représente une plus grande part des décès que ne semble l’indiquer le nombre des accidents graves.

De même, la catégorisation des accidents en blessures graves et mortelles (comparées à toutes les autres blessures) offrira probablement un tableau différent du risque sur tout le réseau.

La part relative des divers types d’accidents graves et mortels différera selon les pays du fait des différences des environnements routiers, mais les types d’accidents seront similaires. Les types de véhicules et leur proportion dans le volume général de circulation sont deux exemples de différence probable. Il est essentiel que les agences et les autorités de sécurité routière sachent quels sont les principaux types d’accidents dans leur pays, et où ils se produisent (voir aussi les chapitres 6 et 11). Les agences devraient être en position d’identifier les tronçons de routes de leurs réseaux présentant le risque le plus élevé d’accidents causant des blessures graves et mortelles.

Typiquement, dans les pays à revenu élevé, les types prédominants d’accidents de la route qui causent des décès et des blessures graves sont :

Dans le cas de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire, les principaux types d’accidents sont :

L’approche de Système Sûr place des exigences sur le système de gestion de la sécurité routière, notamment :

Il n’est désormais plus acceptable de considérer que l’usager de la route porte toute la responsabilité d’éviter les accidents graves.

Le système devra, in fine, protéger du décès et des blessures graves par accident de la route tous les usagers de la route, y compris les contrevenants aux règles de circulation. Dans l’intervalle, l’attention devrait se concentrer sur les usagers respectueux des règles de circulation, et ceux qui pourraient être tués ou gravement blessés du fait d’infractions ou d’erreurs commises par d’autres usagers de la route.

Comme cela a déjà été signalé, les facteurs liés à la sécurité des routes et des véhicules, tout autant que le comportement des usagers, jouent un rôle important dans les accidents causant des blessures fatales. L’avance progressive vers un Système Sûr exige que toutes les parties prenantes acceptent leur responsabilité de fournir une exploitation générale « sécurisée » du réseau, ce qui s’ajoute aux responsabilités portées par les usagers individuels de la route. Ce concept de « responsabilité partagée » requis par le Système Sûr est au centre du changement dans la pensée traditionnelle sur les facteurs qui contribuent aux accidents de la route.

L’approche de Système Sûr examine la conception de l’infrastructure, les limitations de vitesse et les caractéristiques de sécurité des véhicules qui minimisent individuellement (et ensemble) les forces d’impact lors d’un accident de voiture. Il s’appuie sur des efforts adéquats de formation, de législation et d’application des règles pour parvenir à :

Ce changement fondamental du principe de « blâmer l’usager de la route » pour celui obligeant les concepteurs ou fournisseurs du réseau routier à fournir un environnement routier intrinsèquement sûr, est reconnu comme essentiel pour atteindre d’ambitieux résultats de sécurité routière (OCDE, 2008).

Certes les usagers individuels de la route sont supposés être alertes et respecter toutes les règles de circulation, mais les fournisseurs du système (y compris les organisations industrielles et le gouvernement, qui conçoivent, construisent, entretiennent et régulent les routes et les véhicules) ont la responsabilité première de fournir un environnement d’exploitation sûr aux usagers de la route (Encadré 4.2). Ceci exige de reconnaître le fait que de nombreux autres intervenants (au-delà des ingénieurs civils et des fabricants de véhicules) ont une influence sur l’utilisation du réseau routier, et donc portent aussi une grande responsabilité dans l’atteinte de meilleurs résultats de sécurité et de survie.

Les études mentionnées au Chapitre 4.4 confirment l’importance fondamentale des acteurs chargés de délivrer des routes et des abords de route plus sûrs, des vitesses plus sûres, des véhicules plus sûrs, et enfin des comportements plus sûrs. Les usagers de la route ne devraient pas être obligés de se déplacer dans un système plein de défauts de conception et augmentant la probabilité d’erreurs. L’approche suédoise de Vision Zéro « envisage une chaîne de responsabilité qui commence et finit avec les concepteurs de systèmes (c’est-à-dire les fournisseurs) ». La chaîne de responsabilité (Tingvall, 2005) comporte trois maillons :

Le suivi du résultat des responsabilités des concepteurs ou fournisseurs de système comporte de nombreux défis. Ils doivent accepter la responsabilisation pour leurs productions.

Le principe de responsabilité partagée a été naturellement accepté dans les stratégies de sécurité routière des pays ayant adopté l’approche de Système Sûr, mais il faudra du temps pour que le nécessaire et considérable (et souvent subtil) ajustement requis devienne une pratique d’exploitation acceptée par toutes les agences (y compris les autorités routières).

Les responsabilités de sécurité routière s’étendent aussi au public. Par exemple, les professionnels de la santé ont un rôle à jouer pour aider leurs clients à gérer leur sécurité sur la route, et les parents contribuent de manière significative à l’éducation de leurs enfants en matière de sécurité routière, non seulement par la supervision directe des apprentis conducteurs, mais aussi en tant que modèles par leurs habitudes de conduite et leur comportement en tant qu’usagers de la route.

Les décisions en matière de sécurité routière ne devraient pas être prises isolément, mais au contraire être alignées avec d’autres valeurs pour la population, telles que des objectifs économiques, d’utilisation des sols, de santé humaine, au travail et environnementale, de même que la mobilité et l’accessibilité (ainsi que présenté au chapitre 1). Il existe un fort alignement entre le Système Sûr et ces objectifs.

L’approche du Système Sûr marque un changement de l’attention à la réduction seule des accidents à l’élimination des décès et des blessures graves, et elle est étayée par des principes de sécurité bien établis, ainsi qu’énoncé au chapitre 2. D’autres principes sont que :

Comme déjà signalé, l’approche pour un Système Sûr se fonde sur les efforts innovateurs en sécurité routière des Pays-Bas et de la Suède.

Wegman & Aarts (2006) définissent un ensemble d’idées directrices considérées comme nécessaires pour parvenir à une sécurité durable de la circulation routière. Ces principes se fondent sur des théories scientifiques et des méthodes de recherche provenant de disciplines variées comprenant la psychologie, la biomécanique et l’ingénierie de la circulation ; ils sont énoncés dans le Tableau 4.4.

| Principes de sécurité durable | Description |

|---|---|

Functionnalité des routes | Unicité de la fonction de la route : routes de transit, routes distributrices, routes d’accès local, dans un réseau routier hiérarchiquement structuré |

Homogénéité de la masse et/ou de la vitesse et de la direction | Egalité de vitesse, direction et masse aux vitesses moyennes et élevées |

Prévisibilité de la route et du comportement des usagers grâce à une conception reconnaissable de la route | Un environnement routier et un comportement de l’usager de la route qui correspondent aux attentes de l’usager grâce à la cohérence et la continuité dans la conception de la route |

L’environnement qui pardonne et les usagers de la route | Une limite à la gravité des blessures grâce à un environnement routier qui pardonne et à l’anticipation du comportement des usagers |

Niveau de conscience de l'usager | Les moyens d’évaluer les capacités de conduite d’un conducteur |

Tingvall (2012) a écrit sur les défis auxquels la Suède se trouve confrontée pour redéfinir des principes de politique de transport reflétant la Vision Zéro (ou l’approche pour un Système Sûr) :

« Vous pouvez conduire de A à B à 100 km/h et nous améliorerons cette route rurale à deux voies bidirectionnelle pour accroître la sécurité de votre déplacement ».

« Vous pouvez conduire de A à B à cette vitesse sûre compte tenu des caractéristiques du réseau routier qui éviteront des blessures graves ou mortelles dans l’éventualité d’un accident. Vous ne pouvez aller plus vite que si la sécurité de l’infrastructure est améliorée ». (Par exemple, giratoires aux intersections, barrières médianes, barrières anti-sortie de route pour protéger des obstacles sur les accotements, etc.).

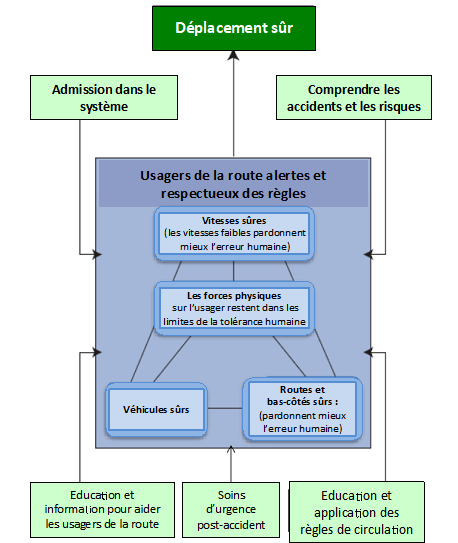

Les éléments qui composent le modèle de Système Sûr sont centrés sur l’être humain en vue d’une utilisation sûre de la route, et leurs interactions sont illustrées dans le Graphique 4.1 ci-dessous.

Graphique 4.1 : Un modèle de l’Approche du Système Sûr Source: Adapté de l’OCDE/ITF, 2008; ATC, 2009.

Ce modèle de Système Sûr se compose de quatre éléments principaux et cinq activités de soutien qui peuvent être adaptées et appliquées en accord avec les quatre éléments principaux pour aider à augmenter la probabilité de survie lors des accidents.

Ces quatre éléments conceptuels principaux sont :

Les activités clé de soutien au Système Sûr sont :

Ces trois derniers points aident à obtenir un respect généralisé des règles de circulation.

En résumé, en ce qui concerne les usagers alertes et respectueux des règles, une combinaison de caractéristiques de sécurité des véhicules et de l’infrastructure, de limites de vitesse et de soins d’urgence médicale post-accident efficaces est nécessaire pour éviter les conséquences fatales ou les blessures graves causant une invalidité dans l’éventualité d’un accident.

La vitesse est une variable critique dans le Système Sûr, et les vitesses sûres permises sur n’importe quel tronçon du réseau dépendent des types de véhicule (et de leurs dispositifs de protection), de la sécurité passive de l’infrastructure et des abords de route, des restrictions d’accès à la route principale, et de la présence d’usagers vulnérables de la route. Tous ces facteurs détermineront la vitesse maximum des véhicules sur chaque tronçon du réseau, au-delà de laquelle la probabilité de décès résultant d’une collision est inacceptable.

Le résultat des accidents, et plus particulièrement les accidents mortels, sont directement liés à la vitesse des véhicules au moment de l’impact.

Elvik et al (2004) rapportent que « il a été démontré que la vitesse à un effet très important sur la sécurité routière, probablement plus important que n’importe quel autre facteur de risque connu. La vitesse est un facteur de risque dans absolument tous les accidents, depuis les petits accrochages jusqu’aux accidents mortels. L’effet de la vitesse est plus important dans les accidents mortels ou causant des blessures graves que dans les accidents ne causant que des dommages matériels. Si le gouvernement souhaite développer un système de transport routier dans lequel personne n’est tué ou gravement blessé, la vitesse est le plus important facteur à réguler ».

Le Tableau 4.5 extrait d’Elvik et al, (2004) montre les effets d’une variation de la vitesse moyenne sur les accidents de divers degrés de gravité. Cette relation de changement relatif s’applique à tous les tronçons de route, sur des périodes de temps comparables, et se réfère aux effets d’un changement de la vitesse moyenne de déplacement de tous les véhicules.

| Changement relatif (%) dans le nombre d'accidents ou de victimes | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Changement de la vitesse moyenne (%) | -15% | -10% | -5% | +5% | +10% | +15% |

| Accident ou gravité de la blessure | ||||||

Décès | -52 | -38 | -21 | +25 | +54 | +88 |

Blessures graves | -39 | -27 | -14 | +16 | +33 | +52 |

Blessures sans gravité | -22 | -15 | -7 | +8 | +15 | +23 |

Tous les usagers de la route blessés | -35 | -25 | -13 | +14 | +29 | +46 |

Accidents mortels | -44 | -32 | -17 | +19 | +41 | +65 |

Accidents causant des blessures graves | -32 | -22 | -12 | +12 | +25 | +40 |

Accidents causant des blessures sans gravité | -18 | -12 | -6 | +6 | +12 | +18 |

Tous les accidents causant tous types de blessures | -28 | -19 | -10 | +10 | +21 | +32 |

Accidents ne causant que des dommages matériels | -15 | -10 | -5 | +5 | +10 | +15 |

Source: Adapté de Elvik et al. (2004)

Les accidents mortels sont le type d’accident le plus affecté par une variation de la vitesse. Le tableau ci-dessus montre que même les légers changements de vitesse (+5 %) sont associés à d’amples variations du nombre de décès dus aux accidents de la route (+25%).

Comme indiqué dans les principes de sécurité exposés ci-dessus, une manière importante de réduire les accidents causant des blessures mortelles ou graves est de mieux gérer l’énergie de l’impact lors des accidents, de telle sorte qu’aucun usager de la route ne soit exposé à des forces d’impact résultant probablement en un décès ou des blessures graves.

Les conditions qui favorisent le maintien de l’énergie à l’impact à des niveaux inférieurs à ceux causant des décès ou des blessures graves sont mieux en mieux comprises, bien que, dans la plupart des pays, elles ne soient pas encore reconnues ou appliquées à tout le réseau.

Une stratégie clé est donc d’avancer (avec le temps) pour installer des limites de vitesse suivant le niveau de protection offert par l’infrastructure routière existante (ou améliorée) et par les véhicules, et selon la mixité de la circulation sur les tronçons du réseau.

La mobilité doit être limitée par le respect des exigences du Système Sûr. Des investissements pour sécuriser les infrastructures seront souvent nécessaires avant de pouvoir envisager une élévation des limites de vitesse sur certains tronçons du réseau, afin d’éviter une augmentation des décès ou des blessures graves (Encadré 4.4).

Tingvall (2005) note que si antérieurement la conception de l’infrastructure se fondait sur la prévention des accidents, la philosophie alternative actuelle du Système Sûr se fonde au contraire sur la gestion de l’énergie cinétique et la prévention des blessures (prévention secondaire plutôt que prévention primaire). Désormais, la vitesse est associée aux conséquences d’un incident ou d’un accident plus que la capacité du conducteur à contrôler son véhicule. Ceci a amené un usage plus extensif des accotements et des barrières médianes ainsi que le réaménagement des intersections avec l’introduction de carrefours giratoires, et un meilleur contrôle des accès à la route (et leur développement). Dans ces exemples, il est possible que le nombre des accidents augmente, mais leurs conséquences sont contrôlées de telle manière que la tolérance humaine aux blessures graves ne soit pas dépassée.

McInerney & Turner (sous presse) signalent que le sujet de la gestion du transfert d’énergie et des forces associées est abordé actuellement dans les domaines de l’ingénierie des structures pour les immeubles et de l’ingénierie mécanique pour les machines, mais se rencontre rarement dans la conception des routes. Pour que l’infrastructure fournisse les éléments de base principaux pour un Système Sûr, la pratique de la conception des routes dans le monde doit inclure des dispositions pour la gestion de l’énergie cinétique.

Même si l’approche du Système Sûr est adoptée comme fondement des stratégies de sécurité routière de nombreux pays, l’adoption d’un concept et sa mise en œuvre sont deux choses différentes, et cette dernière reste un défi important.

Dans tous les pays, le catalyseur de soutien pour planifier, développer et mettre œuvre des interventions du Système Sûr, c’est le système de gestion de la sécurité routière en usage (voir le chapitre 3 pour les lignes directrices).

Le potentiel pour que les traitements de sécurité appliqués à l’infrastructure routière produisent une réduction certaine et immédiate de la probabilité et de la gravité des accidents est largement reconnu. Avec des ressources adéquates, l’infrastructure a la capacité d’éliminer presque tous les décès et blessures graves. De nombreuses stratégies nationales et provinciales ont souligné le rôle de l’infrastructure pour avancer vers le Système Sûr.

Certains exemples de traitements appliqués à l’infrastructure ayant donné d’excellents résultats, permettent de tirer des enseignements généraux tels que (McInerney & Turner, sous presse, voir aussi le Chapitre 11.3) :

Tous les usagers de la route doivent être pris en considération lors de la conception ou de l’amélioration de l’infrastructure :

Le paragraphe 4.6.2 soulignait l’importance d’une vitesse de déplacement sûre, ce qui sous-tend l’approche du Système Sûr. Les niveaux de vitesse critique dans les accidents de la route diffèrent selon le type d’accident considéré.

Le Tableau 4.6 montre le risque d’accident grave associé aux vitesses de déplacement supérieures à un seuil spécifique pour les principaux types d’accidents.

Les types d’accidents examinés impliquent des véhicules et un piéton ou un autre usager vulnérable de la route, la collision d’un véhicule seul avec un poteau ou un arbre, l’impact latéral entre véhicules aux intersections, des collisions frontales entre véhicules et les sorties de route impliquant un véhicule seul.

| Les vitesses au moment de l’impact au-dessus desquelles les chances de survivre ou d’éviter les blessures graves décroissent rapidement | ||

|---|---|---|

| Types d'accidents | Vitesse au moment de l'impact | Exemples |

Voiture-Piéton ou cycliste | 30 km/h | Là où il y a un mélange d’usagers vulnérables et de circulation de véhicules motorisés |

Voiture-Motocycliste | ||

Voiture-Motocycliste (impact latéral) | 50 km/h | Là où il existe une probabilité d’impacts latéraux (carrefours ou points d’accès) |

Voiture-Voiture (collision frontale) | 70 km/h | Là où il n’y a pas de séparation entre les deux sens de circulation |

Sur certains tronçons du réseau, tels que les autoroutes de haute qualité, le risque d’accidents impliquant des niveaux élevés de transfert d’énergie (et donc le risque d’être mortels) est faible rapporté à la distance totale parcourue par les véhicules sur les autoroutes.

Typiquement, ces routes :

Dans celles conditions, et avec les limites de débit de véhicules sur chaque voie, des vitesses plus rapides (telles que 100 ou 110 km/h) peuvent généralement être permises de manière sûre, pour des véhicules conformes aux normes élevées de sécurité.

Par contre, les risques d’accidents graves sont beaucoup plus élevés dans le cas des routes à deux voies bidirectionnelles dans des environnements ruraux présentant des obstacles non protégés en bordure de route, des carrefours fréquents, des accotements non revêtus, et un tracé vertical et en plan conçu selon des normes variées.

Le tableau 6 montre que dans de tels cas, et y compris pour les véhicules ayant les meilleures caractéristiques de sécurité actuellement disponibles, des vitesses très supérieures à 50 à 70 km/h ne doivent pas être permises, si l’on désire éviter les accidents mortels.

Si les obstacles en bordure de route sont protégés (par des barrières), et si les intersections sont traitées pour réduire les vitesses à 50 km/h, la vitesse de déplacement sur ce type de routes peut être fixée à 70 km/h. Installer des barrières médianes permettrait de considérer des vitesses plus élevées.

Si les motocyclistes représentent une large proportion de la circulation, des vitesses plus faibles, peut-être de 40 km/h, peuvent être nécessaires.

La gestion de la vitesse est au cœur du développement d’un réseau routier sûr. Si une route présente un risque élevé d’accidents et si la sécurité de l’infrastructure ne peut pas être améliorée dans un futur prévisible, une option de grande importance est de revoir les limites de vitesse et d’effectuer des contrôles appropriés pour faire respecter les règles. Il faudrait de plus considérer des mesures ciblées concernant l’infrastructure, afin de parvenir à une réduction des vitesses.

Par exemple, abaisser la limite de vitesse de 100 à 90 km/h peut réduire la vitesse moyenne de 4 à 5 km/h, s’il existe un niveau raisonnable de respect des règles de circulation. La recherche scientifique, fondée sur le retour d’expérience, montre que ceci entraine une réduction pouvant atteindre jusqu’à 20% des décès se produisant sur ces tronçons de route (Sliogeris, 1992).

Depuis 1996 et partout en Europe, la sécurité des véhicules (ou tout au moins celle de leurs occupants) n’a pas compté uniquement sur la réglementation, mais aussi sur les forces du marché, grâce en particulier au Programme Européen d’Evaluation des Nouveaux Véhicules (Euro NCAP). Il est largement reconnu que cette approche pour produire une avancée rapide de la sécurité des véhicules a été un succès. L’industrie automobile a répondu très rapidement aux attentes du marché concernant la protection des occupants du véhicule. D’autres NCAPs (Programmes d’Evaluation des Nouveaux Véhicules) ont été introduits dans de nombreux pays et régions (Australasie, Japon, et beaucoup d’autres). L’installation de programmes ou contrôle électronique de la stabilité (ESC ou ESP – Electronic Stability Control/Program) dans les véhicules a été un véritable succès, avec une efficacité aussi élevée qu’inattendue et une pénétration du marché plus rapide que celle de n’importe quel autre exemple antérieur (Tingvall, 2005). L’ESC est un élément essentiel de la notation des NCAPs.

Dans les PREs, les opportunités découlant des nouvelles technologies de sécurité à l’intérieur des véhicules, désormais disponibles ou en passe de le devenir, couplées avec le niveau de résistance aux impacts de nombreux véhicules nouveaux, sont remarquables. Les PRFI devraient rechercher ces mêmes bénéfices en priorité. Latin NCAP en Amérique Latine et ASEAN NCAP en Asie sont deux exemples de la récente arrivée des NCAP dans les PRFI, ce qui donnera aux consommateurs une information au regard de la sécurité et amènera des changements du marché. De plus, un NCAP Mondial (Global NCAP) a été récemment établi, et aura vraisemblablement une grande influence.

Les agences de sécurité routière doivent assurer la promotion appropriée des bénéfices retirés des équipements de sécurité et des niveaux généraux de sécurité des véhicules. Les autorités routières devraient développer leur connaissance de ces nouveaux équipements de sécurité des véhicules, et en particulier des nouveaux modes de traitements spécifiques à l’infrastructure pouvant démultiplier l’amélioration des résultats de réduction des accidents. Les actions des agences de sécurité routière pourraient inclure (VicRoads, 2013) :

Les agences de sécurité routière devraient suivre le progrès des technologies émergentes de sécurité, telles que les dispositifs d’évitement des collisions, d’adaptation intelligente de la vitesse, et les détecteurs incorporés d’alcoolémie et de fatigue. Des études pilotes ont été effectuées à des fins de recherche sur de nombreux parcs de véhicules au niveau international, afin d’établir les coûts et les bénéfices de ces technologies.

Les initiatives que les pays devraient prendre comprennent :

Les jeunes conducteurs devraient être informés des véhicules d’occasion les plus sûrs disponibles sur le marché dans des fourchettes de prix pertinentes, pour les encourager à acheter ce type de véhicules, dans le but d’augmenter leurs chances de survie durant les années à haut risque (les premières) de leur vie de conducteur.

Les développements dans la sécurité des véhicules lourds incluent les systèmes de freins réactifs au contrôle électronique de la stabilité (ESC), et les équipements de contrôle de la vitesse et de la fatigue. Des programmes d’évaluation des nouveaux camions pourraient émerger dans les années à venir pour les principaux exploitants de véhicules lourds. Encore une fois, les agences de sécurité routière devraient se maintenir au courant de ces développements.

De nombreuses opportunités d’améliorations existent en matière d’équipements de sécurité des véhicules disponibles sur les marchés des PRFI. Des rapports signalent que des véhicules, sans les équipements de sécurité exigés par les normes de sécurité dans le pays du fabricant, sont importés par d’autres pays (ce qui serait selon les rapports un effort pour limiter les coûts). Certains pays imposent des taux élevés de taxes sur les équipements de sécurité des véhicules, qu’ils considèrent de manière erronée comme des articles de luxe, argument qu’ils utilisent pour obtenir des revenus. Ceci bien sûr décourage l’installation de ces équipements sur les véhicules. Certaines questions critiques sont :

© ARRB Group

Maximiser un comportement respectueux des règles de circulation par les usagers reste difficile, et requiert la présence et la mise en œuvre actives de dispositions législatives efficaces, des bases de données sur les véhicules, une mise en relation des permis de conduire et des infractions, des contrôles policiers du respect des règles, le soutien de la part du système judiciaire, le traitement des infractions, et des capacités de suivi.

L’erreur humaine, plutôt que les comportements de non-respect des règles, représente une contribution importante aux accidents graves et mortels. Pour réduire les possibilités d’erreur humaine, des mesures doivent être prises pour guider l’utilisation du réseau routier. Une signalisation claire et cohérente et, de la part des usagers, une capacité raisonnable à comprendre et agir en fonction de l’information sont nécessaires pour réduire l’incertitude et l’indécision sur la route. Ces questions sont examinées en détail au chapitre 8, mais les principales d’entre elles sont que :

Développer une capabilité de sanction policière efficace et respectée requiert une compétence de gestion de haut niveau, de bonnes normes de gouvernance, une recherche de qualité pour guider les efforts, et une forte attention aux résultats.

Dans les PRFI, les progrès dépendront fortement d’un soutien par des experts pour accélérer une approche d’apprentissage par l’expérience. Un fil conducteur dans ce Manuel sont des conseils pratiques pour la mise en œuvre de l’approche du Système Sûr. Le chapitre 6 suggère, aux agences de sécurité routière dans les PRFI, une voie pour progresser d’une faible vers une forte capacité institutionnelle. Il s’agit de mettre en œuvre des pratiques efficaces par le biais de programmes (ou de projets) de démonstration, qui devraient inclure des projets dans des zones ciblées et impliquer toutes les agences pertinentes ainsi que des révisions de la politique au niveau national. Cette approche aidera à la production d’améliorations constantes dans les résultats en matière de sécurité routière de toutes les agences.

Développer une compréhension et une intégration plus complètes de l’approche du Système Sûr, après son adoption en tant que politique officielle d’un pays, prendra du temps. Ceci dépendra d’un processus d’amélioration continue examinant et mettant en œuvre des options, souvent de façon innovante, pour améliorer les résultats.

Comprendre à quoi ressemble un Système Sûr

Poursuivre le renforcement des compétences : Se concentrer sur le développement de dispositifs institutionnels et les connaissances de base des agences sur l’approche du Système Sûr de sécurité routière. Déterminer les connaissances nécessaires pour analyser les déficiences actuelles en matière de sécurité routière, y compris les limites des politiques, et identifier les interventions prioritaires nécessaires pour accélérer le changement vers le Système Sûr.

Australian Transport Council (2009), National Road Safety Action Plan, Canberra, Australia.

Australian Transport Council (2011), National Road Safety Strategy 2011-2020, Canberra, Australia.

Austroads, (2012), Effectiveness of Road Safety Engineering Treatments, AP-R422-12, Austroads, Sydney, Australia.

BITRE, (2012), Evaluation of the National Black Spot Program, Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics, Canberra, Australia.

Bliss, T & Breen, J (2009). Implementing the Recommendations of the World Report on Road Traffic Injury Prevention. Country guidelines for the Conduct of Road Safety Management Capacity Reviews and the Specification of Lead Agency Reforms, Investment Strategies and Safe System Projects, Global Road Safety Facility World Bank, Washington DC

Bliss, T & Breen, J (2011).Improving Road Safety Performance: Lessons From International Experience. A resource paper prepared for the World Bank, Washington (unpublished).

Bliss, T & Breen, J (2013), Road Safety Management Capacity Reviews and Safe System Projects, Global Road Safety Facility, World Bank, Washington, DC.

Breen, J (2012), Managing for Ambitious Road Safety Results, 23rd Westminster Lecture on Road Safety, 2nd UN Lecture in the Decade of Action, Parliamentary Advisory Council for Transport safety (PACTS), November 2012, London.

Elvik, R, Vaa,T (2004), The Handbook of Road Safety Measures, TOI, Norway

Elvik, R, Christensen P, Amundsen A, (2004) Speed and Road Accidents, an evaluation of the Power Model, TOI, Norway

FHWA, (2013), CMF Clearinghouse website, http://www.cmfclearinghouse.org/, accessed 30th July - 2013.

Global Road Safety Partnership, Geneva, (2008) Speed management: a road safety manual for decision-makers and practitioners, Module 1.

Kimber, R (2003), Traffic and Accidents: Are the Risks Too High? TRL, Lecture June 2003, Imperial College London.

Larsson, M., Candappa, N.L., and Corben, B.F., (2003), Flexible Barrier Systems Along High-Speed Roads – a Lifesaving Opportunity, Monash University Accident Research Centre, Melbourne, Australia.

McInerney R, Turner B (in press), Infrastructure: A key building block for a Safe System, The International Handbook of Road Safety, Monash University and FIA Foundation.

Ministry of Transport, (2010), Safer Journeys, New Zealand’s road safety strategy 2010–2020, NZ Ministry of Transport, New Zealand.

Norwegian Public Roads Administration, (2006) Vision, Strategy and Targets for Road Traffic Safety in Norway, 2006 – 2015,National Police Directorate, Directorate of Health and Social Welfare, Norwegian Council for Road Safety.

NZ Transport Agency (NZTA), (2011), High Risk Rural Roads Guide, New Zealand Transport Agency, Wellington, New Zealand.

OECD (2008), Towards Zero: Achieving Ambitious Road Safety Targets Through a Safe System Approach, OECD, Paris

PIARC (2012), Comparison of National Road Safety Policies and Plans, PIARC Technical Committee C.2 Safer Road Operations, Report 2012R31EN, The World Road Association, Paris.

Sliogeris J (1992), 110 kilometre per hour speed limit: evaluation of road safety effects, Report No. GR 92-8, VicRoads, Melbourne.

Stigson H, Kullgren A & Krafft M, (2011) Use of Car Crashes Resulting in Injuries To Identify System Weaknesses, Paper presented at the 22nd International Technical Conference on the Enhanced Safety of Vehicles (ESV). Washington DC, USA. DOT/NHTSA http://www-nrd.nhtsa.dot.gov/pdf/esv/esv22/22ESV-000338.pdf

Tingvall, C. (2005) The 7th European Transport Safety Lecture, Europe and its road safety vision – how far to zero? Swedish Road Administration.

Tingvall, C and Haworth, N (1999) Vision Zero - An ethical approach to safety and mobility, 6th ITE International Conference Road Safety & Traffic Enforcement: Beyond 2000, Melbourne.

Tylsoand Declaration (2007), http://publikationswebbutik.vv.se/upload/3423/89044_Tylosandsdeklarationen.pdf

Western Australia Road Safety Council, (2009) Towards Zero – Road safety Strategy, To Reduce Road Trauma in Western Australia 2008-2020.

Wegman, F & Aarts, L (2006) Advancing Sustainable Safety: National Road Safety Outlook for 2005-2020, SWOV Institute for Road Safety Research, Leidschendam, The Netherlands.

WHO (2004) World Report on road traffic injury prevention, World Health Organization, Geneva, Switzerland.

WHO (2013) Global Status Report on Road Safety, World Health Organization, Geneva, Switzerland.

Wramborg, P. (2005) A new approach to a safe and sustainable road structure and street design for urban areas. Proceedings of the Road Safety on Four Continents Conference, Warsaw, Poland.

Wundersitz LN, Baldock MRJ (2011), The relative contribution of system failures and extreme behaviour in South Australian crashes, CASR, Adelaide, Australia.