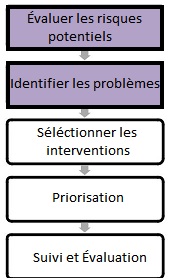

Ce chapitre examine les méthodes d’identification des sites à haut risque, et les manières d’analyser des données de différentes sources pour évaluer les causes de ce risque. L’évaluation des risques potentiels et l’identification (ou « diagnostic ») des problèmes sont les premières étapes de ce processus d’évaluation du risque présenté au chapitre 9 (Graphique 10.1).

Graphique 10.1: Évaluation du risque et identification des problèmes dans le processus d’évaluation du risque

L’approche traditionnelle utilisée pour identifier le risque est l’analyse des données historiques sur les accidents. Elle est certes toujours pertinente aujourd’hui, mais il a été reconnu ces dernières années que d’autres sources d’information devraient être aussi utilisées dans le processus d’évaluation du risque. Cette approche dynamique élargie est importante pour tous les pays, mais plus particulièrement pour les PRFIs où les données sur les accidents peuvent être de faible qualité. Les approches dynamiques sont de plus en plus utilisées dans les PRE pour compléter les données sur les accidents. Bien que ce chapitre soit structuré de manière à présenter séparément l’information sur chaque approche, il est très important d’utiliser à la fois les approches dynamiques et réactives pour évaluer le risque.

L’accent de ce Manuel est mis sur l’élimination des décès et des blessures graves, puisque ce sont là les types d’accidents ayant le plus grand impact sociétal. Cependant, identifier des sites à haut risque où se produisent des décès et des accidents graves n’implique pas seulement l’analyse des données sur ce type d’accident, mais aussi l’utilisation d’autres sources d’information pour identifier les emplacements où il est probable que des décès et des blessures graves puissent survenir.

Les paragraphes suivants renseignent brièvement sur les approches au niveau du programme et des projets pour évaluer le risque. Le chapitre 10.3 traite des méthodes d’identification et d’évaluation du risque fondées sur les données d’accidents. Le chapitre 10.4 informe sur les approches dynamiques, y compris l’évaluation de l’impact, l’audit de sécurité routière et les inspections de sécurité. Le chapitre 10.5 rassemble les approches dynamiques et réactives pour examiner une approche intégrée de l’évaluation du risque.

En priorité, une évaluation devrait être effectuée pour les routes et les corridors à haut risque (voir l’étude de cas au Belize dans l’Encadré 1), en utilisant les données d’accidents disponibles ainsi que l’information sur les éléments de la route liés à la sécurité (par exemple au travers des audits de sécurité et des programmes d’évaluation des routes, chapitre 10.4).

Typiquement, les agences routières affectent les fonds destinés à améliorer les sites à haut risque, que ce soit sur la base des données historiques sur les accidents ou sur le risque potentiel. Ces fonds peuvent prendre la forme d’un financement réservé aux sites à haut risque ou être intégrés dans d’autres budgets d’exploitation (par exemple, grands projets de gestion du patrimoine). La plupart des actions des agences routières ont un impact sur la sécurité, qu’elles soient entreprises pour des raisons de sécurité ou non. Si les considérations de sécurité sont incluses dans toutes les prises de décision, le risque pour la sécurité peut être réduit, souvent avec peu ou pas de coûts additionnels. L’évaluation du risque doit se faire au niveau du programme et du projet, et les conseils donnés dans ce chapitre sont pertinents pour les deux niveaux.

L’évaluation du risque devrait être effectuée sur l’ensemble du réseau de la responsabilité de l’agence routière. Une telle approche requiert une évaluation du risque et des enjeux à l’échelle du réseau. Les résultats de cette approche devraient identifier les principaux types d’accidents, les tendances, les régions ou zones géographiques, les types de déficiences, etc., et déterminer les programmes de travaux.

Il arrive souvent qu’un fort pourcentage des décès et des accidents graves se produise sur un faible pourcentage du réseau. Au niveau du programme, la tâche est d’identifier les routes dangereuses et de les traiter. Pour les pays avec des ressources limitées ou manquant de données adéquates sur l’ensemble du réseau, ces routes ou sites sont les plus importants candidats à une évaluation, et peuvent constituer la base d’un projet de corridor de démonstration. Le contenu de ce chapitre et des suivants peut servir de guide pour l’évaluation du risque sur les réseaux ou dans les corridors. Les exemples ci-dessous au Belize (Encadré 10.1) et en Australie (New South Wales) (Encadré 10.2) décrivent l’approche de corridor.

Le problème : comme indiqué dans l’étude de cas du chapitre 9.2.2, bien qu’étant un pays de très petite taille, le Belize a enregistré 70 morts sur la route en 2009, ce qui équivaut à 21 décès dus à la circulation pour 100.000 habitants.

La solution : pour évaluer la sécurité routière au Belize, une approche multisectorielle a été choisie, et impliquait des améliorations à l’infrastructure dans un corridor de démonstration. Le processus initial pour cette phase comprenait :

Des options d’investissements spécifiques ont été recommandées aux parties prenantes du projet, la décision finale pour un niveau approprié d’investissement étant prise par l’autorité routière du Belize. Des améliorations dans un corridor de démonstration de 82 km allant de Belize City à Belmopan ont été acceptées, et comprenaient :

Des modèles de taux de décès et de blessures sur la route avec et sans les améliorations recommandées ont été établis pour le corridor de démonstration, et une évaluation économique a comparé les coûts incrémentaux et les avantages de ces deux alternatives. Les résultats de cette analyse incrémentale ont indiqué que pour le niveau d’investissement proposé, 470 décès et blessures graves pourraient être évités sur une période d’analyse de 20 ans. Ceci équivaut à une réduction de 20% du nombre de décès et de blessures graves sur cette période.

En utilisant des valeurs très conservatives des coûts des accidents, la valeur nette actuelle (VNA) estimée de ce projet est de un million de USD, et le taux de rentabilité économique (TRE) est de 28,8%. Ce TRE est largement supérieur à la valeur plancher de 12,0% de la Banque caribéenne de Développement, ce qui met en lumière les importants avantages économiques qui peuvent être obtenus grâce aux investissements en sécurité routière. L’analyse économique s’est concentrée sur les coûts quantifiables et les avantages associés aux améliorations de la sécurité de l’infrastructure dans le corridor de démonstration, parce qu’ils peuvent être estimés avec une plus grande fiabilité et robustesse. De plus, les actions de renforcement institutionnel et de la capacité sont aussi supposées avoir un impact significatif sur la sécurité routière dans tout le pays. Des avantages tangibles sont aussi attendus des activités proposées d’éducation routière, de sensibilisation et de communication.

Les résultats : ce projet est toujours en cours d’évaluation, mais les premières indications sont positives.

Source : Ministère des Travaux publics du Belize et Banque caribéenne de Développement

Le problème : les seules améliorations de sécurité apportées à l’infrastructure ne produisaient pas de résultats assez forts en termes de réduction des décès et des blessures graves sur la route.

La solution : New South Wales a développé des inspections de la sécurité des routes principales avec une approche par corridor pour analyser et sélectionner des travaux (et certains programmes de changement des comportements) destinés à améliorer la sécurité routière. Les inspections de sécurité routière sont différents des audits d’ingénierie et des programmes de traitement des points noirs. Ils se concentrent sur un seul corridor, sur l’analyse des accidents mortels, et un examen physique de la route tout entière par une équipe multidisciplinaire de sécurité routière (incluant l’expertise en ingénierie, conception des routes, science ou psychologie du comportement, en statistiques et en action de la police). L’examen ne se concentre pas sur les sites où la route ne répond pas aux normes, mais plutôt sur l’analyse des conditions des accidents mortels. L’équipe d’auditeurs considère la route comme un tout et aborde la question de savoir comment éviter les blessures plutôt que les accidents. Roos et al (2008) donnent plus de détails sur ce sujet.

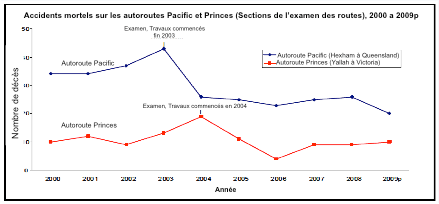

Les résultats : les gains obtenus en matière de sécurité routière ont été élevés, comme l’indique le graphique ci-après. Sur l’autoroute Pacifique (plus de 600 km), la comparaison du nombre d’accidents avec celui dans les années précédant les travaux montre une réduction de 45% des décès, et une forte réduction du nombre des blessés. Le même processus pour l’autoroute des Princes (plus de 400 km) montre une réduction de 83% des décès et une forte réduction du nombre de blessés. Ces examens ont donné un rapport bénéfices/coûts moyen de plus de 12,1 pour les travaux, très au-dessus des valeurs obtenues avec les programmes traditionnels de traitement des points noirs ou audits d’ingénierie dans l’Etat.

Réduction des accidents mortels à la suite de la mise en œuvre d’un programme de travaux de sécurité routière sur les autoroutes Pacifique et Princes Source : Dr Soames Job, Global Road Safety Solutions.

Au niveau du projet, les étapes indiquées dans ce chapitre sont aussi pertinentes. Elles soulignent comment identifier et diagnostiquer le risque à des emplacements plus spécifiques (par exemple carrefours, routes ou zones). Les approches fondées sur les taux d’accidents (réactives) et celles plus dynamiques sont pertinentes aussi bien pour les approches au niveau du programme que pour celles au niveau du projet. Dans les deux cas, les mêmes étapes sont nécessaires pour évaluer les risques et identifier les problèmes occasionnels.

Les prochains paragraphes se concentrent sur l’identification fondée sur les accidents des sites à haut risque, un processus connu comme « investigation des accidents » ou « traitement des points noirs ». L’expression « site avec potentiel d’amélioration » est aussi utilisée, et l’approche implique la sélection de sites offrant un fort potentiel de réduction des accidents par l’introduction d’améliorations ciblées de sécurité. Cette approche se fonde sur l’analyse des accidents pour premièrement identifier les problèmes de sécurité avant de rechercher une solution. Ces méthodes sont souvent appelées « réactives » »parce qu’elles déclenchent une solution seulement après que l’occurrence des accidents. Le document de l’AIPCR Analyse des accidents de la route, recommandations pour les ingénieurs routiers (2013) examine cette approche plus en détail.

Comme indiqué plus haut et au chapitre 10.4, ne compter que sur les données sur les accidents peut produire des situations où seulement une faible proportion des accidents peut potentiellement être abordée. Pour cette raison, il est recommandé d’utiliser une combinaison de données sur les accidents et de données d’autres natures pour aborder et traiter le risque.

Les approches réactives incluent typiquement les étapes suivantes :

Le présent chapitre se consacre aux deux premiers points: l’identification et le diagnostic. Il s’intéresse aussi à la manière dont les données sur les accidents sont utilisées et ses limitations. Les autres étapes seront couvertes par les chapitres 11 et 12. Une base fiable de données sur les accidents est un outil critique dans ce processus, pour pouvoir identifier et analyser les sites d’accidents (voir chapitre 5.3.2), et il existe aussi d’autres outils comme par exemple les outils d’Examen du Réseau et de Diagnostic de l’Analyse de Sécurité (Encadré 9 du chapitre 7).

Afin de traiter les causes des accidents, les données sur les accidents sont nécessaires pour fournir à l’autorité routière l’information utile. Le chapitre 5 donne plus d’information sur le recueil et l’utilisation des données sur les accidents, et les questions liées au besoin de données de qualité. Pour assurer une qualité adéquate, les données doivent être exactes, complètes (c’est-à-dire inclure toutes les caractéristiques), disponibles (c’est-à-dire accessibles à tous les utilisateurs) et uniformes (c’est-à-dire conformes aux définitions standard) (AIPCR, 2013).

La première source de données pour les initiatives de réduction des accidents est celle des rapports de police sur les accidents. Ces données devraient fournir les informations essentielles, au minimum sur la gravité de l’accident, le nombre de chaque catégorie de gravité des blessures (mortelles, graves, mineures, etc.). Selon l’AIPCR (2013), les autres informations importantes à collecter sont :

Le type d’accident est de particulière importance, parce qu’il constitue la base pour les critères de sélection des sites (voir les paragraphes suivants). Normalement, les types d’accidents sont divisés en groupes d’accidents ayant des attributs communs, tels que chocs frontaux ou accidents impliquant des piétons. Le chapitre 10.3.3 donne plusieurs exemples de types d’accidents.

Certaines limitations des données sur les accidents devraient être bien comprises avant de les utiliser aux fins d’analyse, notamment la sous-déclaration, l’information partielle ou les erreurs dans les données, ainsi que le fait que les données peuvent être subjectives et qu’il peut exister des délais dans leur inclusion. Le chapitre 5 donne plus de détail sur le recueil, l’analyse et l’intégration des données sur les accidents, ainsi que sur les types, la qualité des données et la sous-déclaration des accidents.

Le site d’un accident peut être un emplacement localisé (carrefour ou virage), un tronçon de route, une zone du réseau routier, ou un ensemble de sites dans tout le réseau montrant les mêmes caractéristiques d’accidents. Afin de pouvoir identifier les sites d’accidents, il est nécessaire d’avoir accès à une base de données contenant des informations suffisantes sur le lieu et les circonstances exactes des accidents survenus. Une fois que tous les sites ont été identifiés, des critères de sélection doivent être établis afin de choisir les sites d’intérêt aux fins d’analyse et de traitement.

Les paragraphes suivants donnent une vue générale des approches pouvant être utilisées pour identifier les sites d’accidents. De nombreux pays ont élaboré des recommandations guidant l’identification des sites à haut risque. En plus du Manuel de l’AIPCR (2013), d’autres sources offrent des informations, comme AASHTO (2010), Austroads (2009a), et RosPA (2007). La Banque africaine de Développement (2014a) a récemment publié des recommandations spécifiquement conçues à l’intention des PRFIs.

Il est important de considérer ce que sont les limites d’un site d’accident. Il doit exister un point défini de coupure, comme par exemple entre les accidents survenant à un carrefour et ceux qui sont considérés « à mi-chemin d’un pâté de maisons ». Pour analyser les données sur les accidents, il peut être nécessaire de regarder au-delà de ces limites prédéfinies. Par exemple, les accidents survenant dans les dix mètres d’une route à l’approche d’un carrefour peuvent être considérés comme étant survenus au carrefour. Cependant, il peut être intéressant de regarder au-delà de cette limite pour d’autres accidents pouvant être liés au carrefour (par exemple cent mètres). Le lieu de l’accident est aussi généralement identifié comme le point auquel un impact s’est produit. Cependant, ce point peut n’être en fait que le point final d’une séquence d’évènements. Les facteurs liés à la cause de l’accident peuvent avoir commencé plus en amont sur la route.

Le lieu de l’accident est parfois mal défini ou avec peu d’exactitude, et il est important de garder ceci à l’esprit lors de la comparaison des sites d’accidents. Il y a plusieurs méthodes pour déterminer le lieu d’un accident. Dans les zones construites, la pratique commune est de mesurer la distance depuis un carrefour, un embranchement ou un repère architectural. Cependant, dans les zones rurales et aussi dans certains pays en général, il peut arriver que les routes ne portent pas de nom et que les intersections soient peu nombreuses et éloignées. Si la technologie est disponible, le système de positionnement mondial (GPS) peut être utilisé pour relever les coordonnées de latitude et longitude. D’autres systèmes courants sont le système de référencement linéaire et le système lien-nœud, qui s’appuient tous deux sur les noms de route ou des indicateurs kilométriques fiables le long de la route. Pour plus de détail sur la définition du lieu de l’accident, voir le chapitre 5 et l’OMS (2010).

Avec le temps et en particulier dans les PRE, la tendance est allée vers l’évaluation de de zones plus larges, incluant des approches par itinéraire. En Europe, le terme gestion de la sécurité du réseau est utilisé pour englober une approche évaluant des tronçons longs, typiquement de 2 à 10 km (Scheemers et al, 2011). Les taux et la gravité des accidents sur ces tronçons sont supérieurs à ceux d’autres tronçons similaires. Divers outils ont été développés pour assister dans ce processus, et certaines des approches principales sont examinées ci-dessous.

Typiquement, une période de trois à cinq ans est choisie pour obtenir un échantillon suffisant de données, tout en minimisant les chances de changements du réseau routier. Dans certains PRFI, les sites à haut risque et les modèles d’accidents sur un même site peuvent commencer à prendre forme après un ou deux ans seulement. Une fois qu’un modèle clair a été établi, en particulier là où les accidents graves et mortels se produisent, il est plus important de mettre les traitements en œuvre dès que possible, que d’attendre jusqu’à la fin des cinq ans pour obtenir plus de données. Pour sélectionner la période de temps, il est important d’utiliser des années entières pour éviter les variations cycliques ou saisonnières dans les données d’accidents et de trafic. Il est également important d’être au courant de tout changement pouvant s’être produit dans les définitions des bases de données durant cette période.

Les financements sont généralement insuffisants pour traiter tous les sites identifiés. Des critères de sélection doivent donc être appliqués pour prioriser les sites d’accidents en vue d’investigations plus poussées et d’un traitement. Il est fortement recommandé que les types d’accidents graves et mortels soient utilisés pour sélectionner les sites, selon l’approche Système sûr (chapitre 4). Cependant, les accidents ne causant que des blessures mineures ne doivent pas être ignorés, parce qu’ils peuvent indiquer un potentiel d’accidents graves et mortels dans le futur. Le processus de sélection des critères varie selon l’objectif du projet et les types d’actions pouvant être considérées :

Il existe plusieurs méthodes pour identifier les sites d’accidents, en utilisant des mesures telles que la fréquence des accidents, les taux d’accidents et la gravité des accidents. AASHTO (2010) et Austroads (2011) donnent plus d’information sur cette question, qui aide à identifier les sites à haut risque, et en particulier ceux de plus forte gravité. Il est toutefois important de noter que bien que les points noirs peuvent être ciblés aux fins de traitement, ils ne représentent qu’une faible proportion du réseau responsable de décès et d’accidents graves. Dans de tels cas, des réponses dynamiques supplémentaires peuvent être nécessaires (chapitre 10.4).

Pour la plupart des méthodes décrites ci-dessous, les sites d’accidents doivent être sélectionnés selon les mêmes définitions du « lieu de l’accident » (par exemple, le même rayon ou la même longueur de route) et la même période temporelle afin de permettre une comparaison directe. Cependant, pour certaines méthodes, les données peuvent être normalisées pour permettre une comparaison directe (par exemple, conversion en accidents par kilomètre, accidents par an).

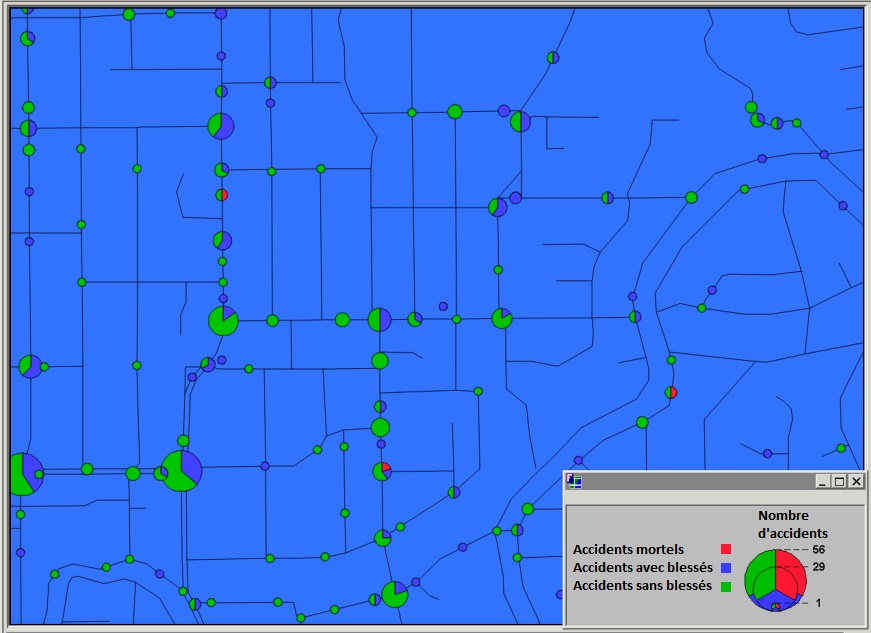

Au niveau le plus élémentaire, la représentation des sites d’accidents sur une carte peut fournir des informations sur les groupes d’accidents. En l’absence d’un système de base de données sur les accidents plus sophistiqué, ceci donne une rapide indication des sites d’accidents par fréquence. Le graphique 10.2 présente un exemple de sites d’accidents repérés sur une carte, dans une zone urbaine. Plus le cercle est grand, plus le nombre d’accidents est élevé. Parce qu’elles sont faciles à comprendre, les cartes sont un puissant moyen de présenter l’information aux parties prenantes principales, y compris le personnel technique, les décideurs politiques, les hauts exécutifs, les politiciens et le public, et peuvent constituer un puissant outil de plaidoyer.

Graphique 10. 2 : Carte de sites d’accidents en Nouvelle-Zélande Source : New Zealand Crash Analysis System (CAS).

Une classification par fréquence d’accidents (des nombres les plus élevés aux plus bas) peut former la base d’une liste initiale des sites d’accidents pour des évaluations plus poussées. Habituellement, un niveau de seuil est sélectionné, les sites dépassant ce seuil devant être évalués. Le seuil est souvent établi de manière arbitraire (par exemple, cinq accidents par an), mais il est préférable de prendre en compte le budget disponible et/ou un seuil concernant les accidents d’un type particulier (par exemples, trois piétons blessés par an).

Puisque le but de la gestion de la sécurité routière est de minimiser les accidents mortels et graves, il est préférable de sélectionner les sites à évaluer sur la base de la gravité des accidents. Une méthode commune d’identification des sites à haut risque pour prendre en compte la gravité des accidents est de prioriser les sites au moyen d’une analyse du coût des accidents. Une méthode efficace souvent utilisée est celle de l’équivalence avec les seuls dommages matériels (Equivalent Property Damage Only, EPDO), qui consiste à pondérer les accidents selon leur gravité. Par exemple, la pondération la plus élevée est affectée aux accidents mortels tandis que les accidents avec seulement des dommages matériels (Property Damage only, PDO) (ou les accidents mineurs si les données sur les PDO ne sont pas collectées) reçoivent la pondération la plus faible par accident. Bien que ces « critères » soient relativement simples à mettre en œuvre, ils fournissent une base cohérente pour créer une liste restreinte des sites méritant plus d’investigation. De même que pour la simple approche fondée sur la fréquence des accidents, les sites sont classés du coût le plus élevé au coût le plus faible, et un seuil est fixé pour les investigations.

Une méthode similaire et pourtant plus sophistiquée est celle de l’Indice de Gravité relative (Relative Severity Index, RSI), qui affecte des coûts d’accident normalisés aux accidents selon leur type et l’environnement routier (Tableau 10.1).

Tableau 10.1 : Coût des accidents selon l’Index de Gravité relative (RSI)

| Coût des accidents pour l’état de Victoria, Australie | ||

|---|---|---|

| Un seul véhicule | Zone urbaine | Zone rurale |

Piéton heurté en traversant la route

| 166,300 | 183,800 |

Heurter un obstacle permanent | 162,400 | 163,400 |

Heurter un animal sur la route

| 102,300 | 79,500 |

Sortie de route, tout droit

| 119,900 | 146,100 |

Sortie de route, tout droit, heurter un objet

| 177,500 | 206,600 |

Perte de contrôle, sur la route, tout droit

| 98,100 | 115,700 |

Sortie de la route, dans un virage

| 146,900 | 175,900 |

Sortie de la route, dans un virage, heurter un objet

| 191,700 | 219,700 |

Perte de contrôle, sur la route, dans un virage

| 120,100 | 112,110 |

| Deux véhicules | Zone urbaine | Zone rurale |

Carrefour (approches adjacentes)

| 124,000 | 173,200 |

Choc frontal

| 240,300 | 341,600 |

Tourner en sens contraire

| 132,700 | 168,600 |

Choc arrière

| 64,200 | 109,700 |

Changement de voies

| 88,500 | 132,800 |

Changement de voies

| 79,900 | 104,600 |

Voies parallèles, demi-tour

| 124,600 | 135,600 |

Demi-tour, virage en U ou à travers

| 93,200 | 129,100 |

Véhicules quittant la chaussée | 97,000 | 138,000 |

Dépassement dans la même direction | 112,500 | 202,700 |

Heurter un train | 384,400 | 559,100 |

Source: Adapted from Andreassen (2001).

Ces coûts sont calculés sur la base de l’analyse de la gravité des accidents de chaque type Il est important de noter, cependant, que les types d’accidents et les coûts différeront entre pays. Cette méthode prend en compte la gravité des accidents, mais accorde moins d’importance aux sites où un seul accident mortel peut fausser les résultats du fait de son coût très élevé. Un tel résultat peut provenir d’un événement « aléatoire » qui ne sera jamais répété. Ceci est plus probable sur les routes ou réseaux routiers à faible circulation, où les accidents mortels sont très peu fréquents. Les sites, routes ou zones où des évènements de forte gravité sont susceptibles de se répéter dans le futur sont en revanche plus intéressant à considérer. En utilisant les coûts moyens des accidents par type d’accident, les accidents survenu, un coût peut être affecté à chaque site, et les sites sont ensuite classés par coût total des accidents.

Dans certains cas, des méthodes d’identification multiple sont utilisées. Elles combinent deux ou plusieurs des méthodes identifiées ci-dessus. D’autres critères de sélection sont aussi disponibles. Certains sont assez complexes et utilisent des modèles de prédiction des accidents et la méthode empirique de Bayes (AASHTO, 2010). La méthode de Bayes est actuellement considérée comme l’une des plus robustes approches à la sélection des sites d’accidents. Cependant, d’autres approches identifiées ci-dessus peuvent produire des résultats satisfaisants, en particulier si une pondération adéquate est appliquée aux accidents graves et mortels.

Les sites d’accidents peuvent être évalués en utilisant l’analyse statistique pour identifier ceux qui montrent un nombre d’accidents statistiquement significatif durant une période donnée. Ceci peut être utile pour distinguer les sites avec des taux anormalement élevés d’accidents et ceux où se produit simplement une variation aléatoire.

Le processus d’identification des accidents permet de sélectionner des sites qui seront soumis à investigation. Une liste restreinte de sites candidats à traitement peut être établie en utilisant n’importe laquelle des méthodes mentionnées ci-dessus. Le financement disponible limitera le nombre de sites pouvant être traités, et donc les sites de la liste restreinte devraient être évalués au moyen d’inspections sur site et d’un diagnostic initial des accidents pour identifier où des traitements économiques peuvent être mis en œuvre.

Diagnostiquer le problème est fondamental pour sélectionner des solutions efficaces à un problème de sécurité. Pour bien comprendre le problème, il est nécessaire de considérer les éléments suivants :

Le diagnostic des problèmes de sécurité sur un site d’accidents est un processus en quatre étapes.

Ces étapes sont examinées plus en détail ci-dessous.

Les données sur les accidents sont l’information la plus importante, et devraient être disponibles auprès de la police ou de l’autorité routière, laquelle peut aussi avoir des informations sur les volumes de trafic et l’histoire du site, comme par exemple le plan d’aménagement, tout changement dans les formes de circulation ou l’utilisation des terres, et tout souci passé ou actuel exprimé par la collectivité locale ou les parties prenantes.

Une manière efficace d’identifier les séries/regroupements de certains types d’accidents ou d’autres facteurs communs à un site est de présenter les données dans un diagramme de fréquence, une matrice de facteurs, ou un diagramme de collisions pour les différents types d’accidents. Une brève description de chacune de ces méthodes d’analyse suit.

Examiner les types d’accidents

Typiquement, les accidents sont catégorisés dans une base de données sur les accidents selon un certain type de codification des types d’accidents. L’AIPCR (2013) a établi une classification commune en dix regroupements, comme suit :

Certains pays peuvent utiliser plus ou moins de regroupements de types d’accidents. Étant donné l’importance des accidents motocyclistes graves et mortels dans de nombreux pays, des dispositions devraient être prises pour l’enregistrement des détails de ces accidents. Typiquement, ceci est enregistré par type de véhicule, en tant que variable additionnelle à celles présentées ci-dessus.

Le type d’accident peut être caractérisé en termes des parties impliquées, collision et manœuvre piéton/véhicule juste avant l’accident. Chaque variable est codée comme un nombre à deux chiffres qui représente un seul type spécifique d’accident. Pour les accidents appartenir à plusieurs types, le nombre correspondant de variables devrait être sélectionné.

Un diagramme ou histogramme simple de fréquence peut être utilisé pour montrer la distribution des accidents et déterminer si des tendances dans les accidents sont en train d’émerger. Ceci peut être utile pour une évaluation initiale, mais ne devrait pas constituer du fait de sa simplicité une alternative à la matrice de facteurs ou au diagramme de collisions.

Construire une matrice de facteurs

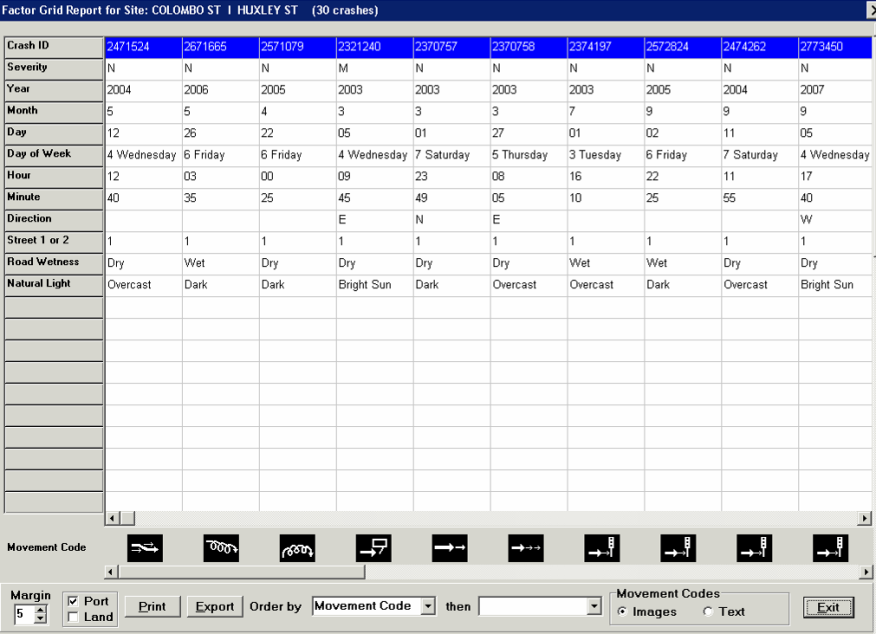

Une matrice de facteurs pousse l’approche de tableau de fréquence un pas plus loin, et considère les facteurs additionnels tels que la gravité des accidents, l’année de l’accident, le sens de circulation, la catégorie d’usagers, le type de collision, la surface de la route et les conditions d’éclairage, et l’heure et la date de l’accident (Graphique 10.3).

Graphique 10.3 : Exemple de matrice de facteurs; le Système d’Analyse des Accidents, Nouvelle-Zélande

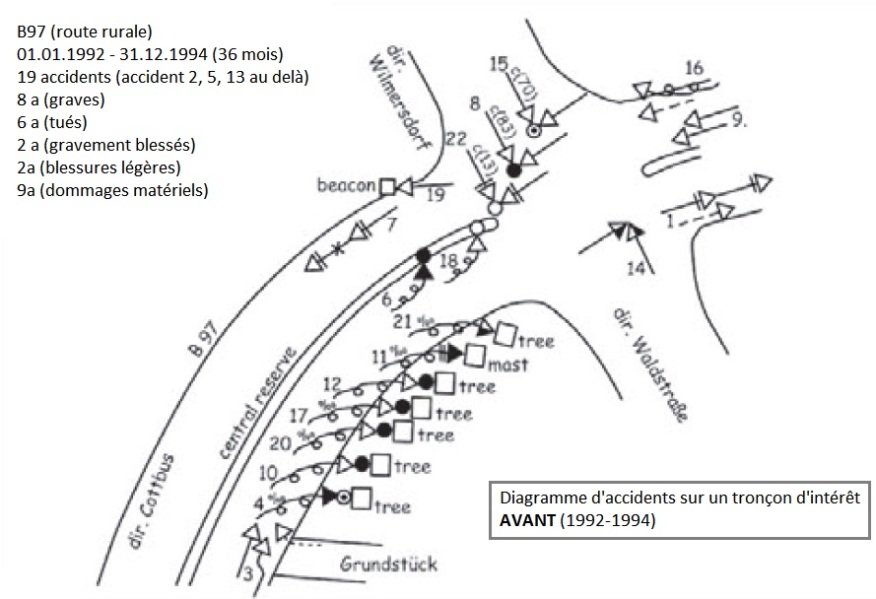

Un diagramme de collision est une représentation illustrée des accidents survenus sur un site (Graphique 10.4). Ceux-ci sont épinglés sur un schéma de carrefour ou du tronçon de route et montrent le type d’accidents (au moyen de symboles normalisés), le sens de circulation et d’autres informations pertinentes (par exemple l’heure et la date de l’accident, les conditions climatiques et d’éclairage). Plusieurs logiciels permettent la création automatique de ces diagrammes.

Graphique 10.4 : Exemple de diagramme de collisions en Allemagne Source : AIPCR (2013).

Le but principal de ces types de représentation des données est d’identifier les facteurs contributifs communs aux accidents se produisant au même endroit. Il est à noter que normalement, ce sont toujours plusieurs facteurs qui causent un accident. S’il n’existe apparemment aucun type dominant d’accident émergeant des données, il peut être très difficile de traiter le site, parce qu’il est très difficile pour un seul traitement de solutionner tous les différents problèmes de l’endroit (la gestion de la vitesse peut être l’exception à cette règle, en particulier pour éliminer les accidents très graves). Il peut parfois être utile d’étudier les rapports de police pour plus de détails sur les circonstances de l’accident, ce qui peut aider à mettre en lumière un facteur causal commun.

Le but principal d’une inspection est d’identifier toute difficulté environnementale ou de circulation pouvant contribuer aux accidents à un même endroit. Une inspection du site peut permettre à l’équipe d’investigation de l’accident d’examiner physiquement le site du point de vue de l’usager et d’observer les comportements de circulation. Des données supplémentaires peuvent de plus être collectées, telles que les vitesses véhiculaires, les caractéristiques de la route, les restrictions de stationnement et limitations de vitesse, qui peuvent permettre à l’équipe d’évaluer toute autre caractéristique de l’environnement routier immédiat.

Il est recommandé, quand cela est possible, que l’évaluation soit faite par une équipe plutôt que par un individu. Une approche en équipe amènera généralement une gamme plus diverse d’opinions et d’idées, qui sont plus faciles à générer par des discussions en groupes. Les membres de l’équipe peuvent inclure un expert formé en ingénierie de sécurité routière et en investigations sur les lieux d’accident, des officiers de police et/ou des membres du personnel de l’autorité routière, en particulier ceux connaissant bien le site. Le groupe peut aussi inclure un nouveau venu en matière d’investigation des accidents, mais ayant dans l’idéal reçu un certain degré de formation. Cette approche est essentielle pour assurer le développement de qualifications pour les futures investigations sur les accidents. Les recommandations sur les Facteurs Humains (chapitre 8) devraient être prises en considération dans toute investigation sur les sites d’accidents.

Il est également recommandé que les analyses de données décrites ci-dessus (par exemple, la production d’une matrice de facteurs ou d’un diagramme de collisions) soient communiquées à l’équipe d’investigation des accidents, avant toute inspection de site et sous la forme d’un rapport préliminaire.

Pour pleinement comprendre l’expérience de l’usager, une inspection faite en conduisant sur le site devrait être réalisée. Il est souvent utile de sélectionner une personne ne connaissant pas la zone pour conduire, de manière à ce qu’elle puisse faire l’expérience du site comme le ferait pour la première fois un usager. Il sera souvent nécessaire de conduire plusieurs fois à travers le site. Une inspection à pied sera aussi nécessaire pour observer de plus près le comportement de l’usager de la route et les conditions du site. Ceci permettra aussi la collecte de photos, et de notes, et de documenter toute conclusion tirée de l’inspection. Il est parfois également utile d’inspecter le site à différentes heures du jour ou jours de la semaine pour vérifier la variabilité des flux de circulation ou des conditions d’éclairage et de visibilité. Par exemple, si de nombreux accidents se sont produits durant la nuit, une inspection de nuit est essentielle.

Le tableau 10.2 dresse une liste des possibles facteurs contributifs aux différents types d’accidents (y compris ceux contribuant le plus aux accidents graves et mortels) qui devraient être considérés lors de l’inspection du site. Bien qu’elle ne fasse pas partie de la liste, la vitesse est reliée à la fréquence et à la gravité de tous les accidents.

| Accidents à angle droit (carrefours) | Accidents en tournant et avec des véhicules en sens inverse |

|---|---|

|

|

| Accidents en sortie de route | Chocs frontaux |

|

|

| Accidents motocyclistes | Accidents cyclistes |

|

|

| Accidents piétons | Collisions arrière tout droit |

|

|

| Collisions avec des objets fixes | Accidents aux passages à niveau ferroviaires |

|

|

| Collisions avec un véhicule à l’arrêt | Collisions avec des véhicules faisant demi-tour |

|

|

| Changements de voie et manœuvres | |

| |

Avant de terminer l’analyse d’un rapport, il faut se demander si des informations supplémentaires sont nécessaires. Par exemple, si l’analyse de l’accident et/ou les inspections du site suggèrent des problèmes de dérapage, des mesures d’adhérence devraient être faites.

Exemple d'aménagement à faible coût par marquage au sol en Pologne

Un rapport résumé devrait être préparé de manière à informer clairement ses lecteurs sur les conclusions tirées de l’analyse. Ceci constituera la base sur laquelle les traitements seront considérés et sélectionnés. Il devrait inclure une description du site ou de la zone, les résultats de l’analyse des données (par exemple, diagrammes d’accidents), des observations sur les inspections du site y compris les possibles facteurs contribuant aux accidents, des commentaires sur tout facteur commun identifié comme contributif aux accidents, et les possibles mesures correctrices (chapitre 11.3).

Comme déjà mentionné ci-dessus, il existe des méthodes établies qui aident à détecter, prioriser et traiter les sites à haut risque d’accidents et se fondent uniquement sur l’historique des accidents. Cependant, bien que ces sites méritent financement et attention, ils ne représentent qu’une faible proportion du réseau responsable des accidents mortels, en particulier dans les pays à revenu élevé. Par exemple SWOW (2007) rapporte que rien qu’aux Pays-Bas de 1987 à 1989, 10,5% seulement de tous les accidents mortels ou causant l’hospitalisation se sont produits sur des sites points noirs. De 1997 à 1999, le pourcentage a baissé à 6%, et de 2004 à 2008, à 1,8% seulement. Cette étude a conclu qu’un nombre croissant d’accidents graves se produit sur des sites qui ne sont pas des points noirs.

Dans les PRFI, des données exactes sur les accidents ne sont pas toujours disponibles, et donc l’approche d’évaluation du risque fondée sur celles-ci peut ne pas être possible. Aux États-Unis, il a été noté que certains états ont éprouvé des difficultés à atteindre les objectifs de sécurité en utilisant cette approche d’investigation limitée aux sites à haut risque (Preston et al, 2013). Dans de tels cas, des réponses proactives supplémentaires sont nécessaires pour aider à évaluer et à traiter le risque. Les approches proactives sont plus récentes que celles fondées sur l’évaluation des accidents, mais elles évoluent et s’améliorent avec le temps, et couvrent toute une gamme de techniques d’évaluation et de traitement du risque.

Les actions proactives de sécurité peuvent être utilisées pour éviter de futurs accidents en :

Il est à noter que les actions proactives, bien qu’elles soient une mesure préventive, ne devrait pas se limiter à une simple vérification du respect des normes de conception. Souvent, le projet peut respecter les normes mais peut ne pas être sûr du fait de la configuration ou de l’adoption de minima sur certains éléments de la route.

Les paragraphes suivant examinent plusieurs types de vérification de la sécurité routière, qui sont généralement exécutées à différents stades de la mise en œuvre d’un projet routier. Ces vérifications peuvent se faire dans le cas d’une nouvelle route, de la modification d’une route ou d’une caractéristique existante, et même durant l’exploitation habituelle de la route.

Bien que l’attention principale de ce chapitre se porte sur l’identification du risque et les outils utilisés pour cela, certaines des approches décrites aident aussi à identifier des solutions ou même à prioriser les interventions (chapitre 11). Des considérations dépassant le stade de l’identification du risque y apparaissent quand cela est pertinent. De ce fait, le présent chapitre devrait être lu en parallèle avec le chapitre suivant, consacré à la sélection et à la priorisation des traitements.

Les différents types de vérification de la sécurité routière sont :

Il est à noter que dans certains pays, l’inspection de sécurité des routes existantes est parfois appelée un audit des routes existantes, les deux termes se référant à un processus similaire.

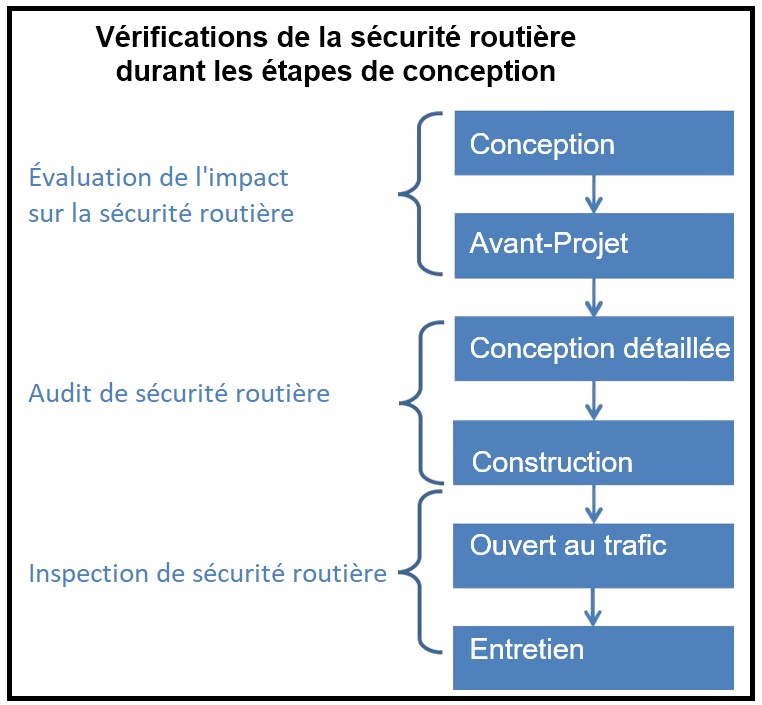

Le but de chacune de ces vérifications est similaire, mais la distinction principale se trouve dans le calendrier et la portée de ces procédures (Graphique 10.5). Les programmes d’évaluation des routes sont typiquement utilisés pour évaluer les routes en exploitation, mais de récents développements ont élargi leur utilisation pour y inclure l’évaluation des projets.

Étant donné le calendrier et la portée différents de chaque procédure, toutes peuvent être entreprises en parallèle. Chaque pays décide quelles procédures adopter. Chacune possède différents avantages et faiblesses, qui sont examinées dans les prochains paragraphes.

Graphique 10.5 : Séquence des vérifications de la sécurité routière durant les étapes de conception

Selon l’AIPCR (2012a), certains des objectifs et des avantages principaux de chacune de ces vérifications de la sécurité sont :

Les différents types de vérification de la sécurité routière sont détaillés dans plusieurs recommandations nationales, dont certaines sont disponibles au niveau international. Des exemples de recommandations sont donnés dans le reste de chapitre.

D’autres outils d’évaluation de la sécurité durant les étapes de planification et de développement sont décrits au chapitre 9.4. Certains d’entre eux sont conçus pour être utilisés par des praticiens avec peu ou pas d’expérience en sécurité routière, pour identifier et aborder le risque dès les premiers stades du développement des programmes et des projets.

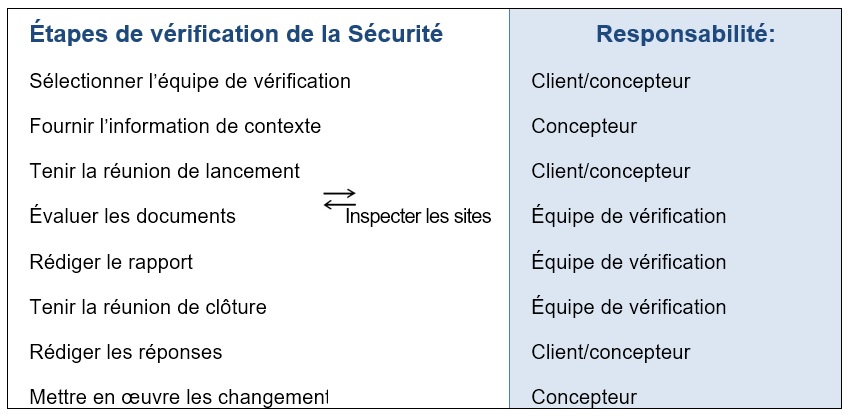

Les vérifications de la sécurité suivent généralement des procédures de gestion similaires, présentées dans le graphique 10.6 qui montre aussi les responsabilités à chaque étape du projet.

Graphique 10.6 : Étapes de la vérification de la sécurité et répartition des responsabilités Source: Adapté de Austroads (2009b).

L’évaluation de l’impact sur la sécurité routière se fait pour les projets d’infrastructure au stade initial de planification, avant l’approbation du projet d’infrastructure. Elle indique les considérations de sécurité routière qui contribuent à la sélection de la solution proposée et fournit l’information pertinente nécessaire pour l’analyse coûts-bénéfices des différentes options évaluées. Ceci permet de comparer l’impact de différentes variantes de route ou de trafic sur les résultats de la sécurité, pour une nouvelle route ou la modification d’une route existante. Ce processus doit être conduit en premier, dès le stade initial de planification du projet pour aider à la sélection du projet, et doit être ensuite continuellement examiné durant la phase d’avant-projet. L’évaluation de l’impact sur la sécurité précède généralement l’audit de sécurité routière (chapitre 10.4.2), mais c’est un processus complémentaire. Comme déjà indiqué au chapitre 9.3.2, l’évaluation de l’impact est exigée pour tous les projets d’infrastructure du Réseau Transeuropéen, selon la directive de l’Union européenne.

Selon Eenink et al (2008), une évaluation de l’impact sur la sécurité comporte cinq étapes.

Un rapport final détaillé devrait être préparé à la fin de l’évaluation de l’impact sur la sécurité routière, et contenir :

Lors d’une évaluation de l’impact sur la sécurité routière, il est important de se poser certaines questions. Les objectifs de la politique de sécurité routière sont-ils réalistes ou ambitieux ? Existe-t-il d’autres schémas qui n’ont pas encore été considérés ? Les schémas sélectionnés sont-ils adéquats, non seulement en termes de sécurité, mais aussi en d’autres termes tels que les impacts sur l’environnement ou l’accessibilité ou la connectivité pour tous les usagers ? Existe-il des problèmes associés, tels que le manque de soutien de la part de la population ?

Il est important de noter que l’évaluation de l’impact sur la sécurité routière ne remplace pas l’audit de sécurité routière. Elle constitue simplement une étape préliminaire en vue de la sélection de la variante la plus avantageuse pour un projet. Les audits de sécurité sont essentiels pour assurer, pendant le processus détaillé de conception et de construction, que tous les dangers sont identifiés, ce qui sera examiné en détail au chapitre 10.4.2.

La partie C du Manuel sur la Sécurité des Autoroutes (AASHTO, 2010, voir Encadré 10.3) informe sur les modèles de prédiction des accidents pour différents types de routes, y compris les routes rurales à deux voies, les routes à double sens de circulation, les autoroutes rurales multivoies, et les artères urbaines et suburbaines. Il couvre les tronçons à voies séparées ou non et les carrefours avec divers nombres de branches et dispositifs de contrôle. Ceci peut être utilisé pour prédire la fréquence moyenne attendue d’accidents, à partir des volumes de trafic et des caractéristiques de la route.

Le Manuel sur la Sécurité des Autoroutes (AASHTO, 2010 et http://highwaysafetymanual.org) a été élaboré pour aider à intégrer les questions de sécurité dans la prise de décisions sur la planification, la conception, l’exploitation et l’entretien des routes. Plusieurs outils ont aussi été développés pour soutenir cet objectif, y compris l’Analyste de Sécurité (chapitre 9.4), le Centre d’Information sur les FMA (Paragraphe 11.3) et le Modèle interactif pour la Conception d’Autoroutes sûres IHSDM, Encadré 9.10).

L’IHSDM est en ensemble de logiciels permettant d’évaluer les effets sur la sécurité et l’exploitation des décisions sur la conception géométrique (à partir des plans du projet), qui sont des outils avancés d’analyse et de prédiction, et considérés comme meilleure pratique par de nombreux professionnels de la sécurité (par exemple Schermers et al, 2011).

Ces outils se fondent sur une recherche robuste et variée sur les modèles de prédiction et les facteurs de modification des accidents (FMA) développés principalement aux États-Unis durant les 15 ou 20 dernières années. L’IHSDM est particulièrement utile pour sélectionner les options de sécurité à partir d’une liste de possibilités et pour comprendre le compromis de sécurité qui peut résulter de l’adoption de normes de conception minimum due aux contraintes de site ou aux économies sur les coûts de construction. Les modèles et les FMA sont continuellement affinés à mesure que les conclusions de nouvelles recherches sont disponibles. L’IHSDM inclut des procédures de calibrage qui permettent de l’adapter à chaque état de l’union américaine ou chaque pays, et ont été mises à l’épreuve dans certains pays d’Europe et en Australasie.

Le Programme international d’Évaluation des Routes (iRAP) a développé une technique pour classer les projets par étoiles. Bien qu’il ne constitue pas strictement une évaluation de l’impact, ce processus a un objectif similaire (Étude de cas du chapitre 9.4).

© ARRB Group

L’audit de sécurité routière est défini comme la vérification technique formelle et indépendante d’un schéma de conception et de construction d’une route, destinée à identifier toute caractéristique peu sûre ou tout danger potentiel et à recommander des mesures correctives à n’importe quelle étape, de la planification jusqu’au début de l’exploitation (AIPCR, 2011; ETSC, 1997; NRA, 2012).

L’objectif principal d’un audit de sécurité routière est d’identifier et de traiter les problèmes de sécurité routière. Un audit de sécurité n’est pas une vérification par rapport aux normes de conception, mais un outil de détection des dangers. L’audit d’un projet routier doit être exécuté dans toutes les conditions d’exploitation et prendre en compte toutes les catégories d’usagers de la route.

L’audit de sécurité routière est conçu pour être une mesure économique pour identifier et traiter les problèmes de sécurité. Plus tôt il est effectué et plus grands sont ses avantages, parce que l’ajustement des plans de conception peut être une option moins coûteuse que la modification des caractéristiques de sécurité après construction. Plusieurs études ont documenté ses avantages, comme par exemple Macaulay et McInerney (2002), qui ont estimé qu’un échantillon d’audits au stade de la conception a un rapport bénéfice-coût (RCB) entre 3 :1 et 242 :1 si toutes les recommandations des audits individuels sont mises en œuvre. De plus, 75% des recommandations ont un RCB plus grand que 10, et 90% des recommandations ont un RCB plus grand que 1.

Pour les PRFIs, les audits de sécurité routière (ainsi que d’autres méthodes proactives) sont très importants, parce qu’ils offrent une opportunité de développer une culture de la sécurité routière parmi les responsables de la planification et de la fourniture d’infrastructure routière. Sur cette seule base, il existe déjà un très fort argument pour le développement d’un processus formalisé d’audits de sécurité routière pour tous les grands projets d’infrastructure. L’Encadré 10.4 donne un exemple de certains des avantages supplémentaires qui peuvent être obtenus de grands projets d’audits de la sécurité routière dans les PRFI.

Le problème : il était nécessaire d’établir des corridors de transport sûrs et efficaces le long du Corridor International de transit depuis l’Europe occidentale jusqu’à la Chine.

La solution : les normes pertinentes (y compris en matière de sécurité routière) et les données disponibles sur les accidents de la route ont été examinées. La conception des tronçons pas encore construits ou finalisés a été vérifiée (« auditée »), et d’autres tronçons aux stades pré-et post-ouverture au trafic ont été inspectés. Le processus a fait appel à 16 participants de différentes institutions liées aux Ministères des Transports et des Affaires intérieures. Les recommandations de l’AIPCR sur l’audit de sécurité routière et les inspections de sécurité routière ont servi de fondation pour ces travaux, mais en étant adaptées au contexte local. Les principales déficiences identifiées étaient les longues lignes droites monotones causant fatigue et excès de vitesse, les accotements instables et les installations passives de sécurité, les virages en épingle à cheveux dangereux, le manque de sécurité pour les piétons et les arrêts de bus à de nombreux carrefours peu sûrs avec de petites routes le long de la route principale. Il a été recommandé de les reconstruire sous la forme de carrefours giratoires avec arrêts de bus et passages piétons, en tant que solution sûre et peu coûteuse.

Passage piéton sur un tronçon à quatre voies de l’autoroute au sud de Kysylorda

Dans le cadre de ces travaux, plusieurs lois pertinentes ont aussi été examinées et des recommandations d’améliorations ont été formulées concernant la régulation des audits de sécurité routière et les inspections de sécurité. La gestion de la circulation sur les sites en travaux a aussi été examinée.

Les résultats : les résultats de ces travaux comprennent des recommandations d’améliorations de la sécurité au long de cette route, l’élaboration de recommandations adaptées aux conditions locales, des recommandations d’amendements aux lois pertinentes, et la formation de nouveau personnel. Un autre résultat clé est que le client a appris durant la formation et les discussions que la sécurité routière n’est pas seulement le problème des usagers de la route, mais qu’il est important d’inclure la police de la circulation et les gestionnaires de l’entretien des routes dans les discussions sur le sujet. Il a aussi été compris que sans l’identification proactive des déficiences de la sécurité routière, des améliorations seraient nécessaires avec les petits budgets d’entretien.

Source : Hans Vollpracht, Association mondiale de la Route (AIPCR)

Il existe de nombreux guides sur les audits de sécurité routière. L’AIPCR a développé le Guide pour les audits de sécurité routière (2011) disponible à : www.piarc.org/ressources/publications/7/6852,WEB-2011R01-TM.pdf ), qui montre une procédure complète pas-à-pas pour conduire un audit de sécurité routière, et fournit des listes de vérification détaillées pour les autoroutes et les routes principales urbaines et interurbaines à chacune des étapes du projet (étude de faisabilité, avant-projet, projet détaillé, pré- et post- ouverture au trafic). D’autres guides utiles existent dont le Road Safety Audit Guidelines (FHWA 2006 et son site Internet http://safety.fhwa.dot.gov/rsa/) et le Guide on Road Safety Audit d’Austroads (2009b). La Banque africaine de Développement (2014b) a publié des recommandations spécifiquement conçues pour utilisation dans les PRFI.

Les audits de sécurité routière peuvent être entrepris à tous les stades suivants :

L’audit de sécurité routière peut aussi être effectué dans d’autres circonstances, par exemple pour évaluer la sécurité de la gestion proposée pour des sites de travaux, en particulier dans les contextes de forts volumes de circulation ou complexes.

Comme indiqué au chapitre 9.3.2, la directive de l’Union européenne sur la gestion de la sécurité des infrastructures routières stipule que l’audit de la sécurité routière doit être effectué pour tous les projets d’infrastructure du réseau de transport transeuropéen, et suggère qu’il devrait se faire aussi sur toutes les routes nationales. La Directive stipule aussi que de tels audits doivent être effectués aux stades de l’avant-projet, de la conception détaillée, en pré- et post-ouverture, et au début de l’exploitation.

Le guide de l’AIPCR (2011) identifie et détaille trois parties dans le processus d’audit : le démarrage, l’exécution et l’achèvement.

La sélection de l’équipe d’audit avec les qualifications appropriées est un aspect important de la phase de démarrage du processus d’audit. Il est essentiel que l’équipe soit indépendante de l’équipe de projet. La taille et la composition de l’équipe varieront selon la taille et la complexité du projet et l’étape de l’audit entrepris. Il est important que les membres de l’équipe, et plus particulièrement son chef de file, aient la formation nécessaire. De nombreux pays ont développé des exigences de formation formelle (parfois mentionnée dans les recommandations nationales sur l’audit de sécurité) et des registres des auditeurs qualifiés. Pour les petits projets, il peut être possible pour un seul auditeur d’effectuer un audit de sécurité routière, ce qui, bien que n’étant pas l’idéal, est certainement préférable à pas d’audit du tout.

Dans les PRFI, la disponibilité et la formation d’auditeurs convenablement qualifiés est un défi important. La capacité peut être augmentée à court terme en formant le personnel clé (soit dans son propre pays, soit en suivant des stages de formation reconnus dans un PRE). À moyen terme, il est souhaitable de doter le pays des moyens de former les auditeurs. Ceci nécessitera typiquement une approche à plus long terme de « formation de formateurs », selon laquelle un petit nombre d’experts recevront une formation avancée et un soutien continu. Ces experts développeront ensuite par l’expérience les compétences pour former de nouveaux auditeurs.

De nombreux pays ont développé des listes de vérification pour les audits de sécurité routière. Ces listes fournissent des exemples et des rappels des thèmes devant être abordés par les équipes lors de l’audit. Elles sont utiles pour assurer que les thèmes principaux sont considérés, mais il ne faut pas oublier que chaque situation diffère, et que les listes ne devraient donc être utilisées que comme guides. Ceci est dû au fait que d’autres thèmes peuvent être identifiés durant l’audit, qui ne sont pas anticipés dans la liste de vérification. Différentes listes ont été développées pour les différentes étapes du processus d’audit, ou pour des types spécialisés d’audit (par exemple, audits piétons et cyclistes).

L’une des critiques faite dans le passé aux audits de sécurité routière est que leurs recommandations ne sont pas mises en œuvre. Il est donc essentiel qu’il y ait un processus pour conclure l’audit, comprenant une réponse formelle au rapport sur chacune des actions recommandées. Dans le cas où les recommandations n’ont pas été suivies, il convient d’en indiquer les raisons ainsi que la stratégie d’atténuation qui sera mise en œuvre pour aider à réduire le risque au minimum. Cette réponse écrite au rapport d’audit doit faire partie de la documentation du projet.

Harwood et al (2014) pensent que l’audit est une manière coûteuse d’identifier les interventions, et qu’il est possible de passer à côté d’interventions qui pourraient être ajoutées, et qui sont un moyen économique d’améliorer la sécurité. De plus, l’évaluation économique des interventions n’est généralement pas incluse, à moins qu’elle ne soit ajoutée au processus normal d’audit. Du côté positif, ils indiquent que l’audit est une manière utile d’identifier les éléments de sécurité manquants ou en mauvais état, et qu’il constitue un bon moyen de réunir un personnel expert pour examiner la sécurité. Ils ont aussi identifié les avantages des examens sur le terrain (c’est-à-dire des inspectons de site), un processus qui n’est pas toujours inclus dans les autres méthodes d’évaluation du risque.

Il est important de noter que le processus d’audit de sécurité existe depuis de nombreuses années. Il a été mis en œuvre pour la première fois à la fin des années 80, et une documentation a été rédigée dans les années 90 dans de nombreux pays. Cependant, il n’y a eu que peu d’ajustement dans les dernières années du processus d’audit pour y inclure les concepts de Système sûr. Dans certains pays, l’attention a changé pour se porter sur une meilleure maitrise des questions liées à l’élimination des décès et des blessures graves, bien que ceci ait toujours fait partie intégrante du processus d’audit. L’attention reste principalement portée sur les déficiences de la route, et les solutions visent généralement à améliorer l’environnement routier. Cette approche peut être adéquate dans de nombreuses situations, mais plusieurs pays, en vue d’adopter l’approche fondée sur le Système sûr, ont développé des cadres d’évaluation pouvant être considérés comme des audits de Système sûr. Ces audits diffèrent des audits traditionnels parce qu’ils se concentrent sur la réduction des accidents mortels et graves et/ou choisissent une approche plus holistique des problèmes (et des solutions) en fonction de chacun des piliers du Système sûr (par exemple les problèmes liés à la sécurité des usagers tels que la fatigue, ou les risques d’accidents liés à la vitesse). L’Encadré 5 présente un tel exemple.

Un autre exemple (Encadré 10.5) provient du ministère de la Planification, des Transports et de l’Infrastructure (DPTI) de l’Australie méridionale. Il impliquait une évaluation complète selon le Système sûr d’un projet majeur, et a été utilisé avec succès comme argument de plaidoyer auprès du gouvernement pour obtenir un financement. L’approche diffère d’un audit typique parce qu’elle évaluait les aspects relatifs aux véhicules et au comportement en plus des aspects typiques d’infrastructure. Il est intéressant de noter que certains des aspects relatifs aux véhicules et aux comportements ont pu être abordés au travers de changements apportés à l’infrastructure (voir aussi le chapitre 8.2).

Dans un développement plus récent des audits quantifiés ont été effectués pour déterminer l’impact de la nouvelle conception. Des modifications peuvent être apportées à cette conception et des améliorations probables de la sécurité peuvent être déterminées. Le chapitre 9.4 donne un exemple de cette approche.

Le problème : en 2007, le Commissaire aux routes principales d’Australie occidentale a ordonné que l’objectif de sécurité pour un grand projet routier soit de zéro accident dans les cinq premières années d’exploitation, et que la condition minimale de satisfaction soit une réduction de 10% comparée aux meilleures pratiques pour le même contexte routier. Comme les meilleures normes de conception du moment et des processus d’audit de la sécurité devaient être appliqués (comme dans la pratique normale), il n’était pas clair comment la sécurité routière pouvait être encore améliorée.

La solution : une nouvelle approche, concentrée sur les risques d’accidents graves et mortels a été développée et appliquée. Ceci a fourni une approche structurée pour l’évaluation du projet par rapport aux objectifs de Système sûr. Une caractéristique importante de ce cadre est qu’il cherche à limiter les forces, dans l’éventualité d’un accident, à un niveau supportable par le corps humain. Une autre caractéristique notable est la reconnaissance du fait que les autorités routières doivent utiliser leurs ressources limitées de la manière la plus efficace. Pour cela, le cadre comporte une « hiérarchie de contrôle » pour les traitements. Cette approche structurée a signifié une plus grande utilisation majeure de solutions durables (telles que les barrières de sécurité avec câbles métalliques) en vue d’assurer des taux élevés de protection des usagers en cas d’accident.

Les résultats : bien que le processus ait démarré durant la construction du projet (ce qui limitait les opportunités de l’améliorer), une baisse de 28,6% du taux des accidents graves et mortels, par rapport à la meilleure pratique antérieure en Australie occidentale, a été enregistrée.

En plus d’améliorer la sécurité routière, l’approche peut améliorer d’autres résultats du projet. Par exemple, le second projet a enregistré une économie de presque 10% du budget du projet ainsi qu’une réduction significative de l’empreinte environnementale.

Source : Marsh, (2012).

© ARRB Group

Le Guide des inspections routières pour les vérifications de sécurité sur les routes existantes (AIPCR, 2012a) définit l’inspection de la sécurité routière (ISR) comme un examen systématique sur place d’une route existante dans le but d’identifier les conditions, défauts et déficiences pouvant causer un accident grave ou mortel. L’ISR doit être effectuée par une équipe ou une personne qualifiée et indépendante possédant l’expérience adéquate. Elle est spécifique aux routes existantes et ne convient pas pour les routes en construction. Elle constitue aussi une méthode dynamique parce qu’elle permet la prévention des accidents à travers l’identification des problèmes potentiels de sécurité, au lieu de répondre aux accidents enregistrés lors d’une investigation sur les sites d’accidents.

Les inspections de la sécurité routière sont utiles parce qu’elles peuvent :

Le guide de l’AIPCR (2012a) identifie comme suit les sujets à couvrir durant une ISR, ainsi que certaines des questions qu’une équipe de vérification de la sécurité prendrait en considération durant une investigation :

L’inspection de la sécurité routière sur une route existante comporte quatre étapes :

Dans les dernières années, le composant d’étude sur le terrain de l’inspection de la sécurité routière a évolué. Des véhicules d’enquête peuvent être équipés avec des dispositifs automatiques pour mesurer et enregistrer les éléments de conception et de gestion de la route (par exemple, tracé en plan et profil en long, dévers, état du revêtement, présence d’obstacles sur les accotements, équipements de la route, etc.). Cette information peut être évaluée pour détecter des problèmes avec les routes, telles que des anomalies de courbure (par exemple, des virages serrés inattendus), une surface de chaussée glissante ou la présence d’obstacles sur les accotements. Le Paragraphe 5.4 renseigne sur la collecte de ces données.

L’ISR d’une route existante vise à détecter les caractéristiques pouvant contribuer à de futurs accidents, et l’information sur les accidents passés n’est pas toujours un indicateur de ceci. L’étude des accidents et les programmes de prévention examinent des caractéristiques contribuant aux accidents déjà survenus et à leur gravité. L’ISR ne nécessite pas de données sur les accidents, mais elle peut être un outil utile pour fournir des recommandations en vue de la priorisation des routes à inspecter. Par exemple, si le financement de l’autorité routière ne permet que l’inspection de certaines routes sélectionnées, la priorité peut être donnée à celles montrant le plus grand nombre d’accidents par kilomètre, ou d’accidents par volume de trafic. Le Paragraphe 11.4 offre plus de détail sur la priorisation des politiques, des projets et des traitements. Les inspections de la sécurité routière peuvent être un complément aux approches réactives telles que les investigations sur les sites à haut risque.

Parfois l’ISR est effectuée pour des thèmes spécifiques, par exemple pour identifier des problèmes concernant les piétons et les cyclistes. Cette approche a été développée encore plus en France, où une méthode impliquant une bicyclette spécialement équipée a été établie pour évaluer le réseau cyclable. Le lien Internet suivant informe sur ce sujet.

http://www.ouest.cerema.fr/IMG/pdf/120925_Securite-routiere_Velaudit_cle05dc7d.pdf.

L’inspection de sécurité routière n’est pas la même chose que les vérifications routinières d’entretien, où des problèmes tels que la végétation, les incohérences dans la surface de la route et une signalisation de faible qualité sont examinées et corrigées. Cependant, elle peut identifier des problèmes de sécurité résultant d’un entretien déficient, comme par exemple des problèmes de signalisation ou de marquage au sol de faible qualité ou de visibilité.

L’inspection de sécurité routière peut permettre de :

Les facteurs humains jouent un rôle crucial dans l’identification des dangers sur un site. Le Chapitre 8 examine plus pleinement la question.

Les inspections de sécurité routière peuvent se faire sur l’ensemble du réseau routier ou sur des sites spécifiques comportant les plus grands risques. Ceci dépend de l’autorité routière. Il est important de noter que les ISR des sites existants peuvent déboucher sur un nombre énorme de dangers et de problèmes identifiés de sécurité. Dans ces circonstances, il n’est pas économiquement viable de traiter tous les problèmes enregistrés. De même, il est peu fructueux de conduire une ISR sur us site avec des ressources qui ne permettront pas d’aborder la majorité des dangers détectés par l’inspection. Dans ce cas, il est plus avantageux d’investir dans un programme d’entretien pour aborder certains problèmes que d’effectuer une ISR formelle.

Le Guide des inspections routières pour les vérifications de sécurité sur les routes existantes de l’AIPCR (2012a) présente des listes de vérification utiles pour différents types de route, pour assurer que chaque investigation sur un site couvre bien tous les éléments nécessaires. Ces listes sont similaires en nature à celles utilisées pour l’audit de la sécurité routière. Il fournit aussi des exemples de rapports d’ISR appropriés pour les routes interurbaines et les routes urbaines. La Banque africaine de Développement (2014a) a récemment publié des recommandations sur l’inspection de sécurité routière, spécifiquement conçus pour utilisations dans les PRFI.

© ARRB Group

L’approche proactive a été élargie pour inclure une méthode intègre une quantification dans l’inspection des routes existantes et des projets routiers. Il existe plusieurs approches, la plus commune est celle du programme d’évaluation des routes (RAP). Différents programmes RAP existent dans différentes régions, dont EuroRAP, USRAP, AusRAP, KiwiRAP et ChinaRAP, tous sous la bannière du Programme international d’évaluation des routes iRAP. L’AIPCR (2012b) note que l’approche de l’iRAP offre de grands avantages lorsque les données sur les accidents ne sont pas disponibles ou si la couverture est limitée.

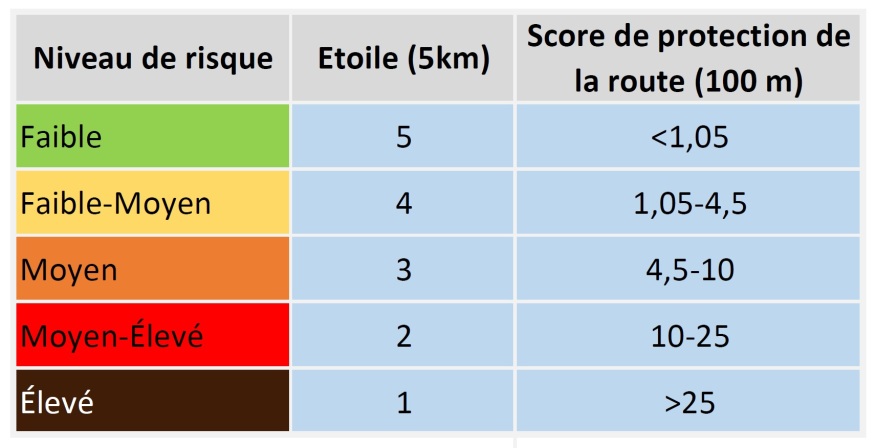

Ces programmes (RAPs) poussent le concept de l’audit de sécurité routière un pas plus loin en estimant le risque (sur la base de la probabilité et de la gravité) pour différents tronçons de route en fonction des caractéristiques de la route et des accotements. Des données sur différentes caractéristiques de la route sont collectées (par exemple par un relevé vidéo suivi d’une analyse au bureau, voir le chapitre 5.4). Sur la base de la recherche effectuée durant de nombreuses années, de vastes connaissances ont été accumulées sur chacune de ces variables et leur niveau de risque. Par exemple, un tronçon de route droit est plus sûr qu’une route avec un virage serré, et ce niveau de risque peut être quantifié. Chacune de ces variables est quantifiée et un algorithme détermine le risque de blessure grave ou mortelle sur chaque tronçon de route (l’iRAP utilise des segments de 100 m).

Cette évaluation peut être utilisée pour identifier les tronçons à plus haut ou moindre risque d’un réseau ou d’une route. Un système de classement à cinq étoiles est utilisé, une étoile signifiant l’infrastructure routière la plus déficiente, et cinq étoiles signifiant que la probabilité d’accident et la gravité de ceux qui surviennent sont les plus faibles. Cette classement peut aussi être représenté avec des couleurs pour donner une rapide indication visuelle de la sécurité de l’infrastructure routière. Ce procédé permet aussi des classements par étoiles distincts pour différents types d’usagers (par exemple, occupant du véhicule, piéton, cycliste et motocycliste).

Cette indication peut aussi être utilisée pour identifier les améliorations de sécurité pouvant être mises en œuvre aussi bien sur l’ensemble du réseau que sur des sites spécifiques. Les calculs peuvent être actualisés pour déterminer les gains de sécurité découlant de ces améliorations. En connaissant le coût des traitements et de leurs bénéfices, et avec les estimations du nombre d’accidents graves et mortels pour un réseau donné, un calcul économique peut être effectué pour déterminer les traitements les plus avantageux à appliquer sur le réseau ou un site. Le logiciel pour cette analyse est disponible gratuitement en ligne à l’intention des autorités routières. Le chapitre 11 renseigne plus amplement sur le sujet, et une description détaillée de l’approche de l’iRAP se trouve à : www.irap.org.

Il existe une forte corrélation entre le classement par étoiles attribué à une route et les résultats réels de la sécurité sur celle-ci, ce qui reflète la forte base empirique du modèle iRAP. Une analyse effectuée par McInerney & Fletcher (2013) et fondée sur le classement par étoiles et le coût des accidents (la moyenne des coûts des blessures graves et mortelles aux occupants du véhicule par kilomètre-véhicule) pour presque 1.700 km d’autoroute donne un exemple de cette relation. Pour chaque augmentation du nombre d’étoiles (c’est-à-dire pour chaque amélioration de la sécurité), le coût de l’accident diminue pratiquement de moitié. En passant de 1 à 2 étoiles, le coût de l’accident est réduit de 40%, de 2 à 3 étoiles il est réduit de 61%, et de 3 à 4 étoiles de 44%.

Harwood et al (2014) ont évalué les outils de USRAP et comparé cette approche à d'autres méthodes d’évaluation du risque. Ils estiment que cette approche est la plus solide et quantitative pour sélectionner les interventions d’amélioration de la sécurité, et que les recommandations sont accompagnées par des estimations économiques souvent absentes dans les autres méthodes. Cependant, ils ont aussi identifié que cette approche requiert beaucoup de main-d’œuvre, et compte beaucoup sur la collecte de données sur les routes et leur encodage par un personnel qualifié. Ils estiment toutefois que ceci peut se faire de manière raisonnablement efficace. La prise en compte des risques associés à des groupes spécifiques d’usagers (motocyclistes, piétons, cyclistes et occupants des véhicules) a aussi été considérée comme un avantage. Une approche similaire a été adoptée en Afrique, avec l’utilisation de Netsafe (Encadré 10.6).

Le problème : En Afrique du Sud, les statistiques sur les accidents sont de faible qualité, ce qui rend difficile l’identification des sites dangereux et des causes des accidents.

La solution : a consisté en l’identification des sites potentiellement dangereux sur la base du réseau existant. L’Agence routière nationale (SANRAL) a développé un Système de Gestion de la Sécurité routière (RSMS) qui est une approche holistique de la sécurité appliqué sur ses presque 20.000 km de route. Un élément important du RSMS est le développement de l’algorithme Netsafe.

SANRAL collecte annuellement des données sur son réseau à partir de véhicules équipés de caméras et de dispositifs laser de mesurage. Antérieurement, ces données n’étaient utilisées qu’à des fins d’entretien, mais à la suite de l’analyse et de l’évaluation des relations entre pente, largeur de la voie, limitations de vitesses affichées, zone de récupération disponible, type de barrière médiane, espace entre les accès, etc., une méthode a été développée, qui permet d’identifier les sites dangereux le long des routes.

En analysant les données nécessaires pour Netsafe plusieurs problèmes concernant la complétude et l’exactitude des données ont été identifiés. Le système GIS a été utilisé pour filtrer plusieurs de ces problèmes de qualité, et il a fallu un temps important pour corriger les données avant de pouvoir les utiliser de manière fiable dans Netsafe.

Les routes ont été divisées en tronçons de 10 mètres et les caractéristiques géométriques de chaque tronçon ont été ensuite été évaluées. Sur la base de la combinaison de ces caractéristiques géométriques, un indice de risque a été calculé, ainsi qu’un indice de priorité prenant en compte le volume de circulation.

Les résultats : la méthodologie a été testée sur certaines des routes principales du pays, à savoir la R61 entre Mthata et Port St Johns, la N4 de Pretoria à Nelspruit et la N3 de Heidelburg à Durban. Des statistiques raisonnablement exactes existaient pour ces routes, et une relativement bonne corrélation a été trouvée entre les zones à haut risque calculées par Netsafe et les sites réels d’accidents. Dans le cadre du RSMS, les audits de sécurité de la route sont devenus obligatoires pour tous les nouveaux projets de modernisation des routes de SANRAL.

Netsafe a mis en lumière le besoin de rigoureux contrôles de qualité dans la collecte et la saisie des données. Il est aussi devenu évident à partir de cet exercice que les accidents sur les routes rurales sont assez rares, et aléatoires. Il est rare qu’un site potentiellement dangereux soit clairement identifié par les statistiques d’accidents ; un outil tel que Netsafe peut permettre de les identifier et de les prioriser. Ceci est important lorsque des fonds limités sont nécessaires pour des investigations plus détaillées de la sécurité des routes.

Source : Randall Cable, SANRAL.

Insuffisance de contact visuel entre les piétons et les automobilistes (Source: Routes/Roads 2018 - N 376 - www.piarc.org)

L’approche fondée sur les données historiques sur les accidents (réactive) ainsi que l’évaluation proactive du risque donnent des informations sur les sites probables de futurs accidents. Combiner ces deux approches peut fournir une meilleure image des sites actuels à haut risque, et de ceux où des accidents mortels et graves se produiront le plus probablement dans le futur. Plusieurs approches sont en train d’émerger dans le monde, et essaient de combiner ces méthodes pour permettre une meilleure compréhension du risque d’accidents.

Une approche « systémique » des projets de sécurité a récemment été développée aux États-Unis (Preston et al, 2013). Elle se concentre sur les solutions à l’échelle du réseau. Cet outil a été testé dans différents états du pays au cours des dix dernières années ; il est encore en développement au niveau national. L’approche comporte plusieurs étapes, s’appuyant à la fois sur les données d’accidents et sur d’autres sources d’information pour identifier et traiter le risque. Ces étapes sont :

L’approche systémique identifie des sites de traitements qui ne sont pas typiquement identifiés avec les techniques traditionnelles d’analyse réactive (chapitre 10.3). L’évaluation du risque est le pilier central de cette approche, ce qui implique la collecte de données sur les caractéristiques de la route et du trafic liées aux facteurs de risque et aux types d’accidents sélectionnés. Ceci est utilisé pour aider à identifier les sites ou portions de route avec la potentialité d’accidents graves. Il est suggéré que cette information soit collectée soit à partir des bases de données existantes sur les routes et le trafic, soit au moyen d’un examen sur le terrain. Dans un exemple donné par Preston et al (2013), une évaluation des virages sur un réseau rural a identifié plusieurs sites ayant des caractéristiques communes de risque de sites d’accidents graves, mais sans qu’aucun accident grave n’ait été documenté. Il est à noter que cette approche peut être utilisée avec ou sans données d’accidents.

Harwood et al (2014) ont examiné l’approche systémique, et identifié plusieurs points forts ainsi que des domaines susceptibles d’être améliorés. Ils estiment que cette approche requiert moins de données sur les routes que d’autres outils, n’a pas besoin de données sur les accidents pour identifier des sites d’accidents, et offre une plus grande flexibilité pour cibler les facteurs de risque et les types d’accident. Cependant, cette flexibilité peut aussi être considérée comme une possible faiblesse, parce qu’il est nécessaire de compter sur les utilisateurs pour identifier les facteurs de risque potentiel et les peser, y compris des questions telles que le volume de trafic, et pour effectuer l’analyse coût-avantage (une tâche optionnelle), dans le cadre de la sélection des interventions.

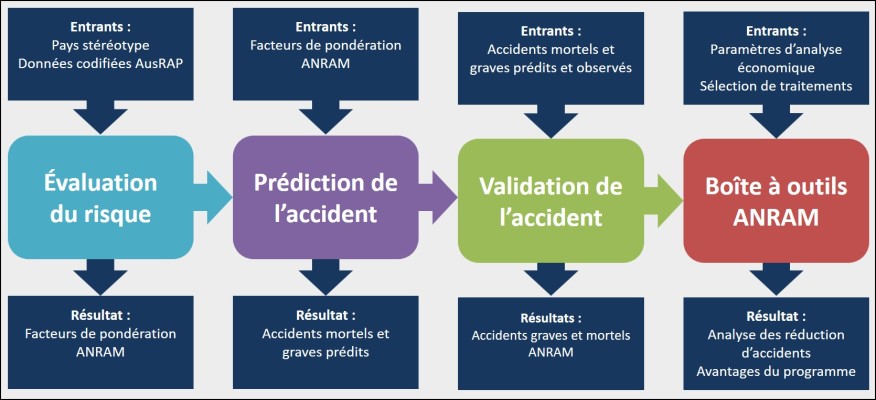

En Australie, une approche a été développée et combine les données sur les accidents avec une approche plus proactive. Le Modèle national australien d’évaluation du risque (ANRAM) fournit aux agences du pays un système cohérent au niveau national pour l’identification, la mesure et la reddition de comptes sur le risque d’accidents graves. L’ANRAM a été développé en étroite consultation avec les agences routières et l’Association automobile australienne (AAA) pour s’assurer que les résultats du système puissent servir à la préparation de futurs programmes d’ingénierie de sécurité routière. Ceci était particulièrement important pour les routes rurales et locales où les accidents graves sont généralement trop éparpillés pour attirer un traditionnel financement de programmes de points noirs. Cependant, il a aussi été reconnu que ces accidents dispersés représentent une large proportion de tous les accidents graves et mortels.

L’ANRAM réunit plusieurs approches, issues de l’évaluation traditionnelle fondée sur les accidents, des programmes d’évaluation des routes, et du manuel américain Highway Safety Manual (HSM; AASHTO, 2010). Le HSM propose une méthode qui identifie le niveau de performance en matière de sécurité pour différents types de routes. La variation individuelle par rapport à la fréquence moyenne des accidents, peut être dûe aux variations des caractéristiques routières et des conditions d’exploitation de la circulation de chaque site qui diffèrent de la moyenne représentée par le modèle, ainsi qu’à des erreurs statistiques. Cette variation des caractéristiques de la route peut être mesurée et son effet calculé, ce qui, dans le cas de ANRAM, se fait en utilisant le modèle iRAP (AusRAP en Australie). Ce procédé donne une prédiction du nombre d’accidents fondé sur les caractéristiques de la route. Cette évaluation proactive du risque constitue l’un des intrants clés pour l’identification des sites d’accidents graves et mortels.