Le chapitre 3 donnait des informations sur la gestion générale de la sécurité routière, et le chapitre 6 mettait en lumière la nécessité de politiques, de plans et d’objectifs efficaces de sécurité routière au niveau national et régional. Le présent chapitre montre l’importance des politiques, normes, recommandations et outils relatifs à une infrastructure routière sûre. La planification, la conception, l’exploitation et l’utilisation du réseau routier ne produiront des résultats efficaces que lorsque les interventions (y compris les programmes et projets d’infrastructure sûre) seront mises en œuvre en tant que partie intégrante d’un système de gestion efficace. Une approche fondée sur le retour d’expérience liant les fonctions de gestion institutionnelle aux interventions est nécessaire pour produire les résultats désirés. Le chapitre 3 couvre en détail ce processus de gestion de la sécurité routière.

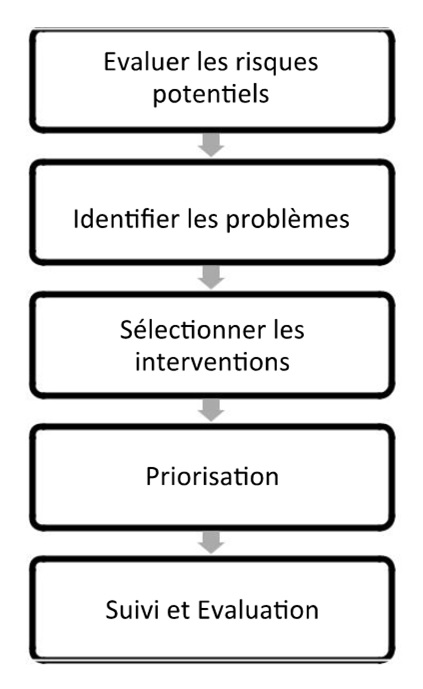

Le présent chapitre informe sur le développement de politiques, normes et recommandations, ainsi que sur les outils pouvant aider à délivrer une infrastructure sûre. L’introduction présente les principes généraux de la gestion de la sécurité de l’infrastructure, en se fondant sur la matière présentée aux chapitres antérieurs (en particulier 3 et 6). Il établit aussi le cadre pour les chapitres suivants en exposant l’approche générale pour l’évaluation et le traitement de l’infrastructure routière pour des résultats efficaces de la sécurité. Cette approche implique l’évaluation du risque (identification des sites à haut risque et identification des problèmes contribuant aux accidents mortels et graves au chapitre 10), identification et sélection des solutions appropriées et priorisation des actions (chapitre 11), et suivi et évaluation (chapitre 12). Le graphique 9.1 illustre l’ensemble du processus.

Graphique 9.1 : le processus d’évaluation du risque de l’infrastructure

Il est généralement supposé que les erreurs des conducteurs sont dans une large proportion la cause des accidents de la route, et certaines études suggèrent que l’erreur humaine a joué un rôle dans plus de 90% des accidents (par exemple, Sabey, 1980, Treat, 1980). Bien que le rôle de l’erreur humaine dans les accidents soit substantiel, ce chiffre minimise l’importance du rôle que l’infrastructure peut jouer pour parvenir à des résultats de l’approche Système Sûr (chapitre 4).

Lorsqu’un accident se produit, l’infrastructure routière a la plus grande influence sur ses conséquences. Les améliorations à l’infrastructure peuvent contribuer de manière importante à réduire les décès et les blessures graves.

La Suède a conclu que les facteurs dus à la route étaient les plus liés aux accidents mortels. En 2008, Stigson et al ont examiné le taux d’accidents mortels en se fondant sur une recherche approfondie sur les accidents, catégorisés selon les facteurs ayant contribué aux conséquences de l’accident (et non à sa cause). L’étude a identifié de fortes interactions entre les trois composants du système (les véhicules, l’infrastructure de la route et le comportement des usagers), mais que les facteurs dus à la route étaient plus fortement associés aux conséquences des accidents mortels.

La recherche sur les avantages des traitements de sécurité de l’infrastructure fournit d’autres preuves du rôle que l’infrastructure joue dans les conséquences des accidents graves et mortels. Plusieurs études ont identifié qu’une infrastructure bien conçue (comme par exemple les ronds-points et les systèmes de barrières protectrices) peut réduire les accidents graves et mortels jusqu’à 80%. Cette réduction peut être obtenue que les accidents soient ou non le fait de l’erreur humaine (chapitre 8). Le chapitre 11 offre plus d’information sur les traitements efficaces.

Il existe un fort argument économique pour défendre la cause de l’infrastructure sûre. Des exemples dans de nombreux pays démontrent les avantages des améliorations ciblées de la sécurité routière. En 2008, l’OCDE a identifié que ces améliorations ciblées peuvent amener des bénéfices jusqu’à 60 fois leur coût (c’est-à-dire que pour chaque Euro dépensé, une économie de coût d’accident allant jusqu’à 60 Euros peut être réalisée). La CNUSR a identifié en 2010 que peu d’autres investissements en infrastructure produisent les avantages économiques des améliorations ciblées sur l’amélioration de la sécurité de l’infrastructure. Des programmes d’investissement plus substantiels peuvent aussi offrir des bénéfices substantiels de sécurité par rapport à leurs coûts. Une analyse de l’iRAP (www.irap.org) sur les améliorations de sécurité sur les 10% des routes les pires (celles avec les plus grands nombres de décès) de chaque pays a identifié des gains potentiels substantiels en comparant les coûts avec les bénéfices. La moyenne par pays était un rapport coût-bénéfice (RCB) de 8,1 (8 USD de bénéfices pour chaque USD investi). Ceci va d’un RCB de 5,1 dans les PREs à 19,1 dans les pays à revenu intermédiaire supérieur sur une période de 20 ans.

Les agences routières et les autres responsables de la sécurité routière doivent bien comprendre les principes clés de l’infrastructure. Certains de ces éléments clés pertinents pour l’élaboration de la politique, des normes, des recommandations et des outils pour l’amélioration de la sécurité de l’infrastructure comprennent :

Des recommandations sur le processus d‘évaluation du risque ont été développées dans de nombreuses industries et activités différentes, y compris en sécurité routière. Le processus (brièvement présenté par le graphique 1) commence par l’identification des sites à haut risque, suivie par l’analyse des données pour déterminer la cause du risque, l’identification à partir du retour d’expérience de solutions efficaces dans le traitement du risque, la mise en œuvre de ces solutions, et enfin le suivi et l’évaluation des résultats. Chacune de ces étapes est expliquée en détail aux chapitres 10 à 12.

En termes généraux d’évaluation du risque, le risque de décès ou de blessure grave peut être diminué grâce à la réduction de :

Avec une bonne compréhension de ces facteurs, on peut influer sur les accidents de diverses manières au moyen de changements de l’environnement routier. Par exemple, une amélioration de la sécurité peut être obtenue en :

Les traitements fondés sur l’ingénierie fonctionnent généralement en jouant sur l’un ou plusieurs de ces facteurs. Le sous-chapitre 11.3 donne des exemples de tels traitements.

© ARRB Group

Les normes, recommandations et outils sont les mécanismes soutenant une interprétation cohérente et la mise en œuvre des politiques. Les politiques établissent le cadre pour l’activité de sécurité routière, sans elles l’obtention de sécurité routière se fait de manière réactive et manque de structure. Le chapitre 6 et le sous-chapitre 9.3.1 contiennent des recommandations sur le développement de stratégies et de politiques.

Changer la pratique établie est souvent difficile, et une gestion soigneuse de ce processus est indispensable. Une direction forte est aussi nécessaire pour faciliter le changement de politique qui doit se produire avec, en parallèle, une mise à jour des normes et des recommandations.

Une fois les politiques fixées, il est nécessaire de les lier aux normes et aux recommandations. Les normes (ainsi que les règles de circulation et réglementations) dictent les choses qui doivent être faites, et ont typiquement une base juridique. Les recommandations et les manuels montrent la direction sur comment ces choses devraient être faites. Contrairement aux normes, elles laissent un espace pour s’écarter du conseil qu’elles (ainsi que les manuels) contiennent, bien que ceci doive être justifié et évalué en termes d’impact sur les résultats de la sécurité. Les normes et les recommandations sont habituellement fondées sur de nombreuses années d’expérience et les résultats de recherche.

Il est important de noter que le respect des normes et des recommandations ne signifie pas que la sécurité sera maximisée, et il existe de nombreux exemples où de nouvelles routes ont été construites selon les normes, mais n’ont eu que de pauvres résultats en sécurité. Les normes et les recommandations sont souvent périmées, et leur contenu n’est pas fondé sur les principes du Système Sûr. D’une manière générale, elles donnent les critères minimum acceptables pour la conception des routes. S’écarter de ces critères coûte habituellement plus cher que de satisfaire les critères minimaux.

Regarder ce que font les autres pays peut être très profitable lorsque l’on établit de nouvelles normes et recommandations, et cette approche est importante pour établir des comparaisons (paragraphe 3.2.2). Cependant, il arrive souvent que les recommandations soient directement copiées d’autres pays, sans égard pour les conditions locales, et plus particulièrement en matière d’adéquation de la conception aux usagers vulnérables, aux différents types de véhicules et au respect des règles de circulation.

De plus, les recommandations comportent souvent moins d’options d’utilisation dans les environnements contraints. Il est typique de faire plusieurs compromis dans la conception de la route. Lorsqu’ils se combinent, ces aspects peuvent conduire à de faibles résultats en matière de sécurité (voir aussi le paragraphe 9.3.3 sur les critères minimum et le concept de domaine élargi de conception). Typiquement, une évaluation de l’impact probable sur la sécurité routière est requise pour assurer que les objectifs de sécurité sont atteints. Ceci est la raison pour laquelle des approches telles que les audits de sécurité routière (paragraphe 10.4.2) sont nécessaires, et lorsqu’ils sont conduits, ils ne doivent pas être une simple vérification par rapport à des normes et à recommandations.

Les connaissances sur les implications sur la sécurité des choix de conception sont en constante amélioration, et de ce fait il est nécessaire de mettre à jour périodiquement les politiques et les procédures. Ceci inclut la nécessité de moderniser aussi les normes, les recommandations et les outils.

L’Encadré 9.1 montre comment un choix de politique initialement dicté par des considérations économiques au niveau politique a débouché sur des principes de conception plus sûre pour les routes principales de la Nouvelle-Zélande.

La Nouvelle-Zélande a récemment mis en œuvre une politique visant à améliorer les normes de sécurité sur ses routes d’importance nationale (RIN). La motivation initiale de cette politique s’inscrivait dans le cadre d’un plan de relance économique, et les investissements réalisés dans le cadre de ce programme étaient axés sur une circulation plus efficace et plus sûre des marchandises et des personnes, en particulier autour des principaux centres de population. Actuellement, il y a sept RINs, chacune constituant une route clé de liaison. Dans le cadre de la stratégie nationale pour la sécurité, chacune des RINs devra obtenir la classification d’au moins quatre étoiles selon KiwiRAP (le programme national d’évaluation du risque du ministère néo-zélandais des transports, 2013).

L’examen des normes de conception a été entrepris pour s’assurer que cette classe de sécurité est atteinte. Les principaux éléments de conception à modifier pour assurer ce résultat en matière de sécurité sont l’utilisation de séparateurs médians en câbles métalliques et les barrières de sécurité en bord de route. Ces traitements ciblent les accidents par sortie de route ou choc frontal, deux des principaux et des plus graves types d’accidents sur les routes néo-zélandaises.

© ARRB Group

Fournir une infrastructure routière sûre ne se fait pas isolément, et il est important de prendre en considération des questions plus larges de sécurité, de gestion des routes et de société lors de l’élaboration des politiques, des normes et des recommandations. De même, il est important de plaider en faveur des résultats en matière de sécurité routière lors de l’élaboration des politiques générales de transports et des secteurs associés. L’étude de cas de l’Encadré 9.2 illustre utilement le lien entre les améliorations de l’infrastructure et d’autres améliorations de la sécurité routière. Les mesures concernant l’utilisation des terres, en particulier, sont étroitement liées aux résultats en matière de sécurité routière, une question qui est souvent ignorée dans les PRFI. Ces mesures définissent le type et l’intensité du trafic généré, et la manière dont il entre et sort de la chaussée. Le sous-chapitre 7.3 examine cette question en détail.

Le problème : En dépit de sa petite taille, Belize a enregistré 70 décès sur la route en 2009, soit 21 décès pour 100.000 habitants.

La solution: Pour résoudre ce problème, deux projets ont été lancés, le premier consistait en un examen de la capacité de gestion de la sécurité (paragraphe 2.6) et cherchait à obtenir le consensus sur une stratégie multisectorielle d’investissement destinée à améliorer cette capacité. Le second concernait un programme d’évaluation des routes pour évaluer la sécurité de 370 miles (presque 600 km) dans des corridors routiers. Les deux tâches ont été terminées en 2012, et ont identifié plusieurs problèmes et contraintes clés affectant la sécurité routière dans le pays. Les résultats et les conclusions ont été présentés lors d’un atelier de travail de deux jours auprès de parties prenantes publiques et privées. À la fin de cet atelier, un accord général a été trouvé au sujet des investissements prioritaires à inclure dans un projet de sécurité routière. En accord avec les recommandations de la Banque mondiale en matière d’audit des capacités, des mesures ont été préconisées pour tester l’efficacité de l’approche, illustrer l’efficacité des investissements et susciter un soutien et une demande plus amples des parties prenantes. En conséquence, un corridor de démonstration a été choisi par les parties prenantes pour illustrer l’impact d’une amélioration de l’infrastructure, stimuler la coopération entre les parties prenantes et intégrer la police, les soins médicaux post-accident et les initiatives d’éducation.

En mai 2012, la Banque caribéenne de développement a approuvé un prêt à Belize pour un projet de sécurité routière, qui a aussi reçu un financement supplémentaire de la part du gouvernement du pays. Le projet multisectoriel consistait en un corridor de démonstration et visait à réduire les accidents graves et mortels. Le projet s’est concentré sur cinq objectifs :

Pour atteindre ces objectifs, les actions suivantes ont été entreprises :

Le projet sera géré par l’Unité de Sécurité routière. Les directeurs du projet proviennent des divers ministères, et sont responsables de le coordonner, de le gérer et de rendre compte à l’Unité de Sécurité routière sur les composants du projet qui leur sont assignés. Cette Unité est supervisée par un Comité de Pilotage opérationnel (CPO), qui est un forum de prise de décisions pour diriger les activités du projet, suivre le progrès des composants du projet, et résoudre les difficultés de mise en œuvre. Au-dessus du CPO se trouve le CNSR, qui fournit au gouvernement une orientation et des conseils de haut niveau impliquant les multiples parties prenantes.

Ce principe de la participation des parties prenantes est fondamental dans l’approche choisie par le gouvernement. Le projet a été lancé en mars 2013, avec une large participation des parties prenantes. Un examen sera effectué chaque année, fournissant l’opportunité d’une évaluation formative. Sur la base de ce qui a bien fonctionné, moins bien fonctionné, et des apports des parties prenantes, le plan de travail sera révisé pour l’année suivante, ce qui permettra le transfert de ressources et de se focaliser sur ce qui contribue réellement aux résultats généraux attendus du projet. Le même cycle sera répété chaque année.

Les résultats : ce projet est toujours en cours d’évaluation, mais les premiers résultats sont positifs. Les décès ont baissé de 26% dans le corridor de démonstration, tandis qu’une légère augmentation (3%) a été enregistrée dans des tronçons similaires du réseau.

Source: Banque caribéenne de Développement, Mavis Johnson, et iRAP.

Des liens peuvent aussi être établis avec les agendas politiques généraux comme le montre l’exemple de l’Encadré 9.3.

Le problème : Une pollution de l’air persistante en Randstadf (une agglomération dans la partie occidentale des Pays-Bas), due en particulier à des émissions de dioxyde d’azote (NO2), a amené le gouvernement néerlandais à expérimenter des limitations de vitesse sur les autoroutes dans cette partie du pays à la population dense.

La solution : En 2002, une réduction de la de vitesse, de 100 à 80 km/h, a été imposée sur un tronçon de l’autoroute A13 reliant La Haye et Rotterdam, et a été appliquée de manière stricte.

Les résultats : Ce projet pilote a enregistré une baisse de 4-5% des concentrations de NO2 dans l’air et une réduction de 10 à 14% de la contribution provenant de la circulation. La réduction des émissions de NO2 a été de 13%. La réduction de la vitesse a aussi amené une baisse de plus de 50% des accidents graves et a eu un effet positif sur le flux de circulation. L’élargissement de ces mesures de limitation de la vitesse a montré des réductions initiales prometteuses des émissions et des effets positifs sur la sécurité et le bruit de la circulation.

Source: Van Beek et al (2007), cité dans OCDE (2008).

Autre exemple, la gestion du patrimoine implique l’entretien et la modernisation des routes, ce qui a généralement un impact sur la sécurité routière. Souvent, la planification et le financement de la gestion du patrimoine et de la sécurité routière se font indépendamment et sans lien adéquat entre les deux. Pourtant, ces deux activités sont étroitement liées, chacune influençant directement l’autre. Une connaissance adéquate des implications sur la sécurité des décisions concernant le patrimoine routier est nécessaire quand on met en place des politiques et des pratiques. De même, les décisions relatives à la sécurité peuvent avoir un impact important sur la gestion du patrimoine (en particulier sur les coûts d’entretien).

Si elles sont considérées isolément, ces deux approches de la gestion des routes sont souvent considérées comme conflictuelles. On peut avoir l’impression que l’augmentation du financement en matière de sécurité routière signifie moins de financement ou une augmentation des dépenses en gestion du patrimoine routier. Il existe cependant des preuves solides que les deux peuvent agir en harmonie pour produire des avantages supérieurs à ceux obtenus par chacune des deux approches séparément.

Les exemples dans les PRFI sont rares, mais l’exemple australien de l’Encadré 9.4 illustre le niveau des avantages qui peuvent être obtenus par une approche coordonnée. Combiner les avantages pour la sécurité avec ceux d’améliorations du patrimoine routier peut souvent mener à une meilleure viabilité du projet. Cette question est examinée plus en détail au chapitre 7.

En Tasmanie, le service de gestion du patrimoine du ministère de l’Infrastructure, de l’Énergie et des Ressources a élaboré un plan durable d’entretien visant principalement à préserver le patrimoine routier, y compris l’extension de la durée de vie des routes existantes au moyen de la rénovation, du renforcement ou de la réfection du revêtement. Si la qualité d’une route existante est inférieure aux normes nationales, des améliorations du profil en travers sont généralement apportées lors de la reconstruction. Ceci inclut l’élargissement de la chaussée, de l’accotement et les types d’accotements, avec l’option de l’étanchéification sur certaines routes. D’autres interventions telles que des améliorations des remblais, des talus et du drainage, seront aussi effectuées.

Dans le cadre de l’analyse qui sous-tend le plan du ministère, une étude a démontré que lorsque la reconstruction du revêtement était accompagnée d’améliorations du profil en travers, en général, le nombre total des accidents baissait considérablement, avec une estimation sur l’économie des coûts sociaux de 36 millions AUD$. Les ratios marginaux coût/bénéfice étaient améliorés de 5 à 9 quand on incluait les bénéfices sur la sécurité et le temps de déplacement (quand on inclue les bénéfices sur la sécurité, le gain pour la société passe à 8$ contre 4$ pour chaque $ supplémentaire investi). L’amélioration significative du rapport coût/bénéfice tenait au fait que de nombreux bénéfices n’étaient pas comptabilisés ; par exemple, les gestionnaires ne prenaient pas en compte la sécurité et le gain sur les temps de parcours dans leur programme, en notant que 89% des bénéfices supplémentaires provenaient de la réduction du nombre d’accidents.

La réduction potentielle des accidents pour l’ensemble du réseau a été estimée être cinq fois plus grande si les déficiences du profil en travers étaient traitées indépendamment de la reconstruction de la chaussée. Ainsi, la maximisation des bénéfices nécessite une prise en considération de l’ensemble des besoins.

Le chapitre 7 donne des orientations sur l’élaboration de politiques visant à obtenir de meilleurs résultats en matière de sécurité routière. Ceci comprend la nécessité de comprendre les problèmes actuels de la sécurité routière par l’analyse des données, et l’élaboration d’un plan pour la sécurité routière comprenant des objectifs et des interventions appropriés. L’élaboration d’une politique d’infrastructure suit le même processus, et devrait être considéré comme faisant partie de l’élaboration d’une politique générale pour la sécurité routière.

Le FMSR (2009) donne des conseils pour les pays qui constituent leur capacité en sécurité routière (à savoir les PRFI) en termes de stratégie d’investissement (chapitre 3). Ces conseils sont utiles pour le développement de politiques, de normes et de recommandations. Il est suggéré que l’attention initiale de ces pays se concentre sur des corridors de démonstration dans les zones à forte densité d’accidents et sur les zones urbaines. L’intérêt de cette approche par corridor de démonstration est décrit dans tout le Manuel, et illustré dans l’Encadré 11.2 sur le Belize.

Le FMSR (2009) a aussi examiné le besoin de réviser et de comparer les politiques et les interventions de sécurité avec celles d’autres pays, avant le commencement et la mise en œuvre des réformes. Ce conseil est également pertinent pour les agences routières qui essaient de mettre en œuvre de nouvelles politiques d’infrastructure. Afin d’attirer l’attention sur les domaines les plus prioritaires et de renforcer la capacité par la pratique, les politiques visant à traiter les accidents à ces endroits peuvent être considérées comme une priorité. De même, la connaissance des approches fructueuses adoptées dans d’autres pays et la manière d’y parvenir est une méthode précieuse.

Il existe peu de connaissances sur les mécanismes de transformation de la politique de sécurité des infrastructures routières en normes et recommandations pertinentes. Mais certains exemples mettent en lumière ce qui peut être réalisé. De nombreux pays ont élaboré leurs propres normes et recommandations, qui dans certains cas peuvent être adoptées par d’autres pays (bien que, comme déjà signalé, avec beaucoup de précaution là où la situation est différente). Croft et al (2010) donnent des conseils fondés sur l’élaboration de recommandations nationales en Australie. Certains éléments clés de ce processus sont que ces recommandations ont été produites :

Les politiques, normes et recommandations, doivent être révisées constamment afin de les améliorer sur la base des innovations récentes. Une approche fondée sur le retour d’expérience est nécessaire pour assurer que les avantages de sécurité escomptés de tout changement sont obtenus. Comparer les approches utilisées dans les pays ayant de bons résultats de la sécurité routière est une bonne démarche pour aider à identifier les innovations possibles. D’autres analyses peuvent être requises pour assurer que les changements auront un effet positif sur la sécurité s’ils sont appliqués dans un autre pays. Les projets de démonstration pour mettre à l’épreuve les innovations sont utiles pour établir si elles sont bénéfiques dans un environnement contrôlé. Après leur évaluation et la preuve de leur efficacité, ces innovations peuvent être déployées plus largement et les changements recommandés peuvent être traduits dans des recommandations.

Il n’y a pas de modèle établi pour l’élaboration de politiques, normes et recommandations et dans les pays qui en ont une couverture complète, elles varient dans leur contenu, le plus souvent pour refléter les conditions locales. Pour les pays souhaitant élaborer ou améliorer des politiques, normes et recommandations pour l’infrastructure, il est utile d’établir des comparaisons avec celles ayant obtenu de bons résultats et de tirer parti des exemples internationaux et régionaux de bonnes pratiques. Les paragraphes suivants présentent des exemples au niveau mondial, régional et national, et peuvent servir de point de départ à cet exercice.

En réponse à l’approche Système Sûr, un changement significatif s’est produit dans les politiques de sécurité routière ces dernières années. Ceci est examiné au chapitre 4, y compris l’origine de cette approche et ses implications. La Décennie d’Action pour la Sécurité routière décrite au chapitre 2, a eu pour résultat un changement significatif de politique. Au niveau international, la Coopération pour la Sécurité routière des Nations Unies (CNUSR) a développé un Plan mondial qui comporte des recommandations pour des routes et une mobilité sûres (Paragraphe 2.3). Ce Plan déclare que l’objectif de ce Pilier est de :

« Améliorer la sécurité intrinsèque et la qualité protectrice du réseau routier au bénéfice de tous les usagers de la route, en particulier les plus vulnérables (par exemple, les piétons, les cyclistes et les motocyclistes). Cet objectif sera atteint par la réalisation d’une évaluation de l’infrastructure routière et une meilleure planification, conception, construction et exploitation des routes dans le souci de la sécurité.»

Source : CNUSR, 2010, p.12.

Ce Plan suggère que ceci peut être réalisé grâce à six activités clés, à savoir :

L’Encadré 9.5 montre plus en détail comment ces activités peuvent être réalisées. Chaque pays devra évaluer comment il réagit à chacune de ces activités, mais l’information fournie ici constitue une liste utile de vérification des mesures qui peuvent être prises pour améliorer la gestion et la fourniture de routes sûres.

Activité 1: Amener les autorités chargées des routes, les ingénieurs et les urbanistes à prendre en main la sécurité routière et à en être responsables :

Activité 2 : Tenir compte des besoins de tous les usagers de la route dans le cadre d’un urbanisme, d’une gestion de la demande de transports et d’une gestion de l’utilisation des sols durables :

Activité 3 : Promouvoir la gestion sûre, la maintenance et l’amélioration par les autorités

de l’infrastructure routière existante pour :

Activité 4 : Promouvoir le développement d’une nouvelle infrastructure sûre qui satisfasse les besoins d’accès et de mobilité de tous les usagers en encourageant les autorités concernées à :

Activité 5 : Encourager le renforcement de la capacité et le transfert des connaissances en sécurité de l’infrastructure :

Activité 6 : Favoriser la recherche-développement dans les domaines de la sécurité des routes et de la mobilité :

Source : OMS

© ARRB Group

Toujours au niveau mondial, la CNUSR a mis en avant dans son document Des Routes plus sûres pour le Développement (Safe Roads for Development, 2010) plusieurs politiques prioritaires pour l’infrastructure, en particulier dans les PRFIs. Le document suggère de cibler les types d’accident principaux sur les routes à haut risque. Les types d’accident concernés comprennent ceux impliquant des usagers vulnérables marchant ou pédalant le long de la route, les chocs frontaux, les impacts latéraux aux carrefours, et les accidents par sortie de route. Les routes à haut risque se réfèrent à la petite proportion des routes du monde où la majorité des accidents graves et mortels se produisent. Le rapport souligne qu’au Royaume-Uni, plus de la moitié des décès et près d’un tiers des blessures graves se produisent sur seulement 10% du réseau, et qu’au Bengladesh, 40% des décès routiers se produisent sur seulement 3% des routes artérielles du réseau.

Les actions prioritaires pour les routes et ces types d’accidents incluent :

En lien avec ce contexte politique international, plusieurs recommandations mondiales ont été publiées pour aider à traiter de la sécurité routière. Des recommandations, produites par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Partenariat mondial pour la Sécurité routière (GRSP), la Fondation pour l’Automobile (FIA) et la Banque mondiale, existent sur plusieurs éléments liés à la sécurité de l’infrastructure routière. Les recommandations d’intérêt particulier pour les utilisateurs de ce Manuels concernent les systèmes de données (voir chapitre 5), la gestion de la vitesse et la sécurité des piétons. D’autres recommandations mondiales existent aussi sur les casques, la ceinture de sécurité, les dispositifs de retenue pour enfants et la conduite en état d’ébriété. Tous ces documents peuvent être téléchargées depuis le site Internet de l’OMS : http://www.who.int/roadsafety/publications/en/).

L’AIPRC (2012) a conduit un important examen des politiques et plans nationaux de sécurité routière. Ceci traite des politiques pour l’amélioration de l’infrastructure et comporte les principales conclusions suivantes :

Le présent document est évidemment le principal document de recommandation produit par l’AIPCR sur la sécurité routière de l’infrastructure. De nombreux autres documents importants et pertinents pour les politiques et recommandations pour la sécurité routière traitant de la conception et du développement de l’infrastructure, des audits de sécurité routière, de la sécurité sur les zones de chantier, des usagers vulnérables de la route, de l’exploitation de la route, de la sécurité routière durant l’hiver, des tunnels routiers et autres sont disponibles sur son site Internet (Encadré 9.6).

Analyse des accidents de la route, recommandations pour les ingénieurs routiers (2013 - 2013R07FR)

Comparaison des politiques et plans nationaux de sécurité routière (2012 - 2012R31FR)

Guide des inspections pour les vérifications de sécurité sur les routes existantes (2012 - 2012R27FR)

Facteurs humains dans la conception des routes. Examen des normes de conception dans neuf pays (2012 - 2012R36EN)

État de la pratique en matière d'analyse coût-efficacité, d'analyse coûts-avantages et d'affectation des ressources (2012 - 2012R24FR)

Meilleures pratiques pour les campagnes de sécurité routière (2012 - 2012R28FR)

Tirer parti des systèmes de transport intelligents pour améliorer la sécurité routière (2011 - 2011R03FR)

Guide sur les audits de sécurité routière pour les contrôles de sécurité des nouveaux projets routiers (2011 - 2011R01FR)

Catalogue AIPCR des problèmes de sécurité de conception et des contre-mesures potentielles (2009 - 2009R07FR)

Outils pour la gestion de la sécurité dans les tunnels routiers (2009 - 2009R08EN)

Guide sur les facteurs humains pour des infrastructures routières plus sûres (2008 - 2008R18FR)

Facteurs humains et sécurité des usagers dans les tunnels routiers (2008 - 2008R17EN)

En plus d’assister la CNUSR dans l’élaboration du Plan mondial, le Fonds mondial pour la Sécurité routière (FMSV) de la Banque mondiale a produit plusieurs documents de politiques et de recommandations, dont beaucoup sont conçus spécifiquement pour une utilisation dans les PRFIs. Le site Internet du Fonds fournit des ressources documentaires complètes pour aider à la réalisation d’infrastructures routières plus sûres : (http://go.worldbank.org/9QZJ0GF1E0).

La Directive européenne 2008/96/EC traite de la politique pour la réalisation d’une infrastructure sûre. Publiée en novembre 2008, cette directive s’applique au réseau transeuropéen de transport, mais il est suggéré que ses dispositions soient appliquées aux réseaux routiers nationaux. Il existe aussi des recommandations européennes distinctes pour le réseau routier secondaire (voir par exemple Polidori et al, 2012).

Les dispositions de la Directive indiquent que:

La Directive souligne aussi le besoin de disposer de recommandations pour soutenir ces activités, et renseigne sur la formation appropriée, l’échange de meilleures pratiques et l’amélioration continue. Un récent examen de la Directive (EC, 2012) a montré que des processus plus systématiques avaient été mis en place dans les pays de l’Union européenne pour gérer la sécurité de l’infrastructure selon la Directive. Le chapitre 10 examine en détail les approches mentionnées ci-dessus.

Des approches régionales de la sécurité routière dans les PRFIs ont aussi été développées, souvent avec l’assistance des banques de développement, des commissions régionales des Nations Unies ou de groupes économiques régionaux. Par exemple, la Banque asiatique de développement (BAD) a développé une initiative de transport durable qui aborde directement la sécurité routière à travers un plan d’action pour la sécurité routière pour la région (www.adb.org/documents/road-safety-action-plan ).

Ce plan examine la rationalisation de la sécurité dans les zones d’activité de la BAD. Un groupe de la BAD sur la sécurité routière a été constitué, l’un de ses objectifs de ce groupe étant de mettre à disposition pour les pays de la région, des documents de référence, des termes de référence, des recommandations et des outils clés. La version résumée du document Améliorer la Sécurité routière en Asie et dans le Pacifique fournit des conseils et des matériaux de référence utiles sur la sécurité routière, fondés sur la récente expérience de la BAD ; il peut être consulté à :

(http://www.adb.org/sites/default/files/evaluation-document/36104/files/road-safety.pdf ).

L’Encadré 2.4 du chapitre 2 décrit l’approche régionale utilisée pour le développement du Plan africain d’action pour la sécurité routière 2011-2020, dont le développement a fait participer un large éventail de parties prenantes. Au niveau national, différentes approches ont été suivies pour élaborer des politiques, et la production de normes et recommandations appropriées à l’infrastructure. Ceci arrive souvent en réponse aux différents contextes locaux, y compris les différentes législations et enjeux de sécurité routière. Comme déjà signalé ailleurs dans ce Manuel, il n’existe pas une seule approche correcte pour une gestion efficace de la sécurité routière. Il existe cependant des principes généraux qui sont universels.

Aux États-Unis, le Manuel de Sécurité des Autoroutes (Highway Safety Manual, AASHTO, 2010) fournit des recommandations détaillées sur le processus de gestion de la sécurité des autoroutes. L’approche proposée concorde largement avec ce qui est fait dans de nombreux pays, et ce n’est pas par coïncidence qu’elle reflète exactement la structure de la 3ème partie de ce Manuel, en particulier les chapitres 10 à 12. Le processus inclut des étapes clés depuis l’examen du réseau (identifier et classifier les sites) jusqu’à l’évaluation de l’efficacité de la sécurité (suivi de l’efficacité).

Antérieurement à son Manuel de sécurité des autoroutes, l’AASHTO avait produit une série de guides pour assister à l’élaboration du Plan stratégique de sécurité des autoroutes. Cette série exhaustive de 20 guides montre le chemin à suivre pour résoudre des problèmes stratégiques clés. Les guides concernant les problèmes liés à l’infrastructure routière aborde les thèmes des collisions avec des arbres sur de sites dangereux, des chocs frontaux, des carrefours avec et sans signaux, des collisions en sortie de route, des collisions en virage, des poteaux électriques, des piétons et des zones de chantier. Ces documents sont disponibles sur le site Internet : (http://safety.transportation.org/guides.aspx ).

D’autres pays possèdent des ensembles similaires de recommandations sur la gestion de la sécurité routière de l’infrastructure. Par exemple, le Guide sur la sécurité routière d’Austroads (Guide to Road Safety, actuellement en neuf parties) donne des conseils pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande (www.austroads.com.au) ; les Pays-Bas ont leur Manuel de la sécurité routière Road Safety Manual (CROW, 2009) et Faire Avancer la Sécurité durable (Advancing Sustainable Safety (Wegman & Aarts, 2006), et le Royaume-Uni a élaboré son Guide des Bonnes Pratiques (Good Practice Guide (DTLR, 2001)). Dans chaque pays, ces documents sont accompagnés de nombreuses autres normes et recommandations pertinentes. Par exemple, le Centre d'Études sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les Constructions Publiques (Certu) en France, a publié plusieurs guides et documents de références (dont certains traduits à l’anglais) ainsi qu’un Guide méthodologique sur la Sécurité des Transports en Zones urbaines (aussi disponible en anglais : Transportation Safety in Urban Area: Methodological guide, Certu, 2008. Le site Internet du Certu se trouve à: http://www.territoires-ville.cerema.fr/).

Ces documents sont techniquement solides et constituent une base utile pour la gestion de la sécurité de l’infrastructure, mais encore une fois, de grandes précautions doivent être prises pour adapter ces recommandations à d’autres pays. Différentes approches et en particulier différentes solutions peuvent être plus appropriées lorsque le contexte (dont la composition du trafic) est différent.

Comme déjà signalé dans ce chapitre, parfois, différentes politiques ou recommandations sont élaborées pour des routes ayant des fonctions différentes. La Directive de l’UE ne se réfère qu’au réseau routier Transeuropéen, et pour les routes d’ordre inférieur, une information supplémentaire est disponible (voir par exemple Polidori et al, 2012 pour des conseils sur le réseau routier secondaire). Si les principes généraux qui s’appliquent à tous les types de routes sont les mêmes, souvent les détails diffèrent. De même, certains pays publient des recommandations pour les routes locales, reconnaissant que les contraintes peuvent être différentes. Parmi les exemples, le Guide de bonne pratique (Good Practice Guide) du Royaume-Uni (DTLR, 2001), les recommandations du guide Etablir des plans de sécurités : Un manuel pour les propriétaires de routes rurales (Developing Safety Plans: A Manual for Local Rural Road Owners) (Ceifetz et al, 2012) publié par l’administration fédérale des États-Unis (FHWA) et le guide de Austroads (2009) Sécurité routière pour les gouvernements et collectivités locales (Local Government and Community Road Safety) (voir aussi Austroads 2010a). McTiernan et al (2010) donnent aussi des conseils utiles pour les gouvernements locaux australiens sur l'approche Système sûr. Cependant, il n’existe habituellement qu’un seul document concernant la gestion de la sécurité de toutes les routes, les services gestionnaires des différentes parties du réseau étant supposés adapter l’information à leurs propres circonstances.

En plus des documents concernant les thèmes liés à la sécurité (sous-chapitre 3.2 et chapitre 11), de nombreux pays disposent de guides complets sur la conception, la construction, la gestion de la circulation et l’entretien des routes qui intègrent généralement la sécurité, bien qu’il soit notable que beaucoup d’entre eux n’intègrent pas encore complètement les principes du Système Sûr. Il faut souvent du temps pour que les recommandations incluent des approches innovantes pour la conception des routes, parce que leur élaboration et leur évaluation s’étale souvent sur plusieurs années. Les mises à jour des recommandations peuvent être peu fréquentes et il peut y avoir une certaine réticence à changer les pratiques établies. Une approche fondée sur le retour sur expérience est nécessaire, ainsi qu’un processus facilitant l’amélioration et les mises à jour continuelles des guides.

Il n’est pas possible d’inclure dans le présent Manuel des conseils complets sur les questions liées à la conception et à l’entretien des routes et à la gestion de la circulation, les lecteurs sont renvoyés vers les recommandations nationales appropriées sur ces sujets. En ce qui concerne les recommandations sur la sécurité, les pays sont encouragés à comparer les leurs avec celles des pays possédant de bons résultats (c’est-à-dire ceux avec de faibles taux d’accidents) lors du développement ou de la mise à jour de leurs propres recommandations.

La conception et la construction des routes comprennent la conception géométrique et la conception structurelle de la chaussée. L’un des objectifs principaux de la conception géométrique de la route est d’optimiser la sécurité opérationnelle et l’efficacité du transport sous contraintes (budgets, préoccupations environnementales et autres résultats sociaux). La conception doit prendre en compte le volume et le type de trafic supposé utiliser cette route. Les éléments qui sont typiquement supposés avoir un impact sur l’efficacité et la sécurité comprennent les carrefours, les courbes en plan, le profil longitudinal, le profil en travers (largeur de la voie et de l’accotement, barrières médianes et accotements), et les zones d’entrée et de sortie du trafic, questions qui sont habituellement couvertes en détail dans les guides de conception. Une information sur les différents éléments de la conception et leur impact sur la sécurité est disponible (par exemple, AASHTO, 2010; Harwood et al, 2014 ; Austroads 2010b).

Les paragraphes suivants donnent une brève description de contremesures efficaces et des avantages en matière de sécurité de différents éléments de conception, sur la base des documents cités ci-dessus. Cependant, il est important de noter que bien que l’efficacité de ces traitements dans la réduction du risque d’accident dans les PREs soit bien connue, les choses peuvent être différentes dans les PFRIs. Par exemple, des accotements asphaltés plus larges peuvent fournir aux conducteurs un espace supplémentaire de récupération après une erreur de conduite, mais dans les PRFIs, cet espace est souvent utilisé par la population pour installer des stands de vente.

Critères de conception :

Les références suivantes fournissent des exemples de recommandations de différents pays pour la conception des routes :

La gestion de la circulation concerne le déplacement efficace et sûr des biens et des personnes, ce qui implique des dispositions pour les piétons, les cyclistes et les autres usagers vulnérables de la route. Encore une fois, de nombreuses recommandations existent et peuvent assister dans la gestion des routes et de la circulation. Elles sont habituellement étroitement liées aux principes de conception, aux capacités des usagers, et aux caractéristiques des véhicules. Typiquement, les recommandations couvrent des aspects tels que la théorie du trafic, les études et l’analyse du trafic, et l’utilisation de dispositifs de contrôle du trafic (signaux et marquages), ainsi que d’autres mesures associées (signaux lumineux et éclairage public). Elles peuvent aussi couvrir des questions telles que la gestion de la vitesse et la modération du trafic, les installations de transport public, le stationnement et la gestion de travaux routiers. Des exemples comprennent :

Généralement, les recommandations pour la conception sont élaborées en partant de l’hypothèse qu’elles seront utilisées lorsqu’il y a un minimum de contraintes à la réalisation du projet. Sur des sites nouveaux (« green fields ») ce sont les critères de conception du Domaine normal de Conception (Normal Design Domain, NDD) qui devraient être utilisés. Cependant, il est beaucoup plus courant de réaliser des améliorations de sécurité ou autres sur des sites où des contraintes existent, comme par exemple la modernisation de routes existantes ( « brown fields »). Les contraintes peuvent inclure le tracé existant de la route, des installations électriques (y compris les poteaux), le drainage, les points d’accès, etc. Dans ces situations, appliquer les valeurs NDD peut rendre les projets financièrement non viables. De plus, les contraintes peuvent surgir de questions environnementales, de patrimoine historique ou culturel.

De nombreux pays ont élaboré des procédures pour traiter les écarts par rapport au NDD. Si l’on s’écarte des critères recommandés de conception, une justification est requise. Ceci devrait être produit au début de l’étape de conception, et inclure un examen clair et attentif des impacts sur la sécurité découlant de la non-application de ces critères, ainsi que des impacts sur l’exploitation de la circulation. Des stratégies d’atténuation destinées à minimiser tout risque dû à l’écart doivent être formulées.

Des recommandations sur les impacts sur la sécurité résultant de la non-application des critères du NDD existent dans plusieurs pays, ainsi que de l’information sur les stratégies d’atténuation. Parmi les exemples utiles citons les recommandations du Département des Transports du New Jersey, (2012), du Département des Transports et des Routes principales du Queensland (2013) et de Stein et Neumann (2007).

Aux États-Unis, une approche récente (mais aussi appliquée ailleurs sous d’autres noms) est le concept de conception basée sur les résultats (Performance-based practical design, PBPD), qui est une évolution de la conception fonctionnelle. Ceci implique de se limiter aux besoins identifiés et de supprimer les éléments non-essentiels. Ceci a pour effet de réduire les coûts et de permettre des améliorations à un plus grand nombre de sites. Le changement vers une approche PBPD signifie que des décisions informées seront prises en utilisant des outils d’analyse (par exemple, le Manuel pour la Sécurité des Autoroutes). Les agences utilisant cette approche devraient avoir des objectifs spécifiques de résultats à court et long terme pouvant s’appliquer à un projet, à un corridor tout entier, ou à l’ensemble du réseau. Les projets, utilisant les outils disponibles d’analyse des résultats et les évaluations qualitatives, ne devraient inclure que les caractéristiques servant les objectifs de résultats à court et long terme. Les projets n’auraient pas besoin d’inclure les caractéristiques fournissant des résultats dépassant les objectifs déclarés, ne servant pas ces objectifs, ou n’étant pas cohérents avec le but et les besoins. Ceci supprime une préoccupation liée à l’approche en conception classique, qui est que les agences peuvent accorder trop d’importance aux économies à court terme sans une compréhension claire de l’impact de telles décisions sur d’autres objectifs (tels que la sécurité et les résultats d’exploitation, la sensibilité du contexte, les coûts sur le cycle de vie, les objectifs de corridors de longue distance, la qualité de vie et la durabilité).

L’approche PBPD a pour philosophie d’équilibrer les objectifs du projet avec les besoins, les normes de conception, les coûts sur le cycle de vie, les résultats d’exploitation et en matière de sécurité, et la durabilité. Pour tirer le meilleur parti de l’approche PBPD, il est fortement recommandé d’adopter une perspective systémique et d’intégrer les concepts de l’approche PBPD dans toutes les décisions relatives à la planification, la programmation et l’élaboration des projets. Dès la phase de planification et de programmation, un groupe multidisciplinaire peut évaluer les options et les compromis à faire pour définir les objectifs de résultats ainsi que les besoins précis et le but du projet, qui seront utilisés tout au long de sa vie.

Une variété d’outils et d’approches est disponible pour assister dans la gestion de la sécurité des infrastructures. Comme pour les recommandations, certains outils ont été développés pour un usage au niveau mondial, national ou régional. Dans certains cas, les outils développés pour un certain endroit ou pays peuvent être adaptés pour une utilisation dans un autre, mais dans ce cas grand soin doit être pris pour assurer que le nouveau contexte a bien été pris en considération. Les différents types d’outils disponibles pour la gestion de la sécurité de l’infrastructure routière sont brièvement mentionnés ci-après, et d’autres détails sont fournis dans les chapitres pertinents de ce Manuel.

Schermers et al (2011) font un résumé utile des outils utilisés en Europe (dont la plupart sont examinés dans le Manuel). Elvik (2011) suggère un cadre pour l’utilisation d’outils liés aux étapes de la durée de vie d’une route. Les États-Unis ont aussi développé une gamme complète d’outils pour la gestion de l’infrastructure de sécurité routière, qui sont brièvement décrits dans l’Encadré 9.7.

Les outils d’analyse de la sécurité développés aux États-Unis comprennent :

L’Outil d’Examen du Réseau : identifie les sites offrant un potentiel d’amélioration de la sécurité au moyen d’algorithmes qui signalent les zones préoccupantes (par exemple, avec une fréquence d’accidents supérieure aux résultats attendus). De plus, la gravité des accidents ou un taux de type spécifique de collision supérieur aux résultats attendus peuvent aussi être identifiés. Ces algorithmes sont efficaces pour des emplacements particuliers, ainsi que pour des tronçons de route courts ou longs.

L’Outil de Diagnostic : identifie la nature des problèmes de sécurité pour des sites spécifiques, et peut générer une gamme de données, y compris des statistiques résumées sur les accidents, des diagrammes de collisions, l’identification de modèles de collisions (que ce type de collision se produise à un taux supérieur aux résultats attendus ou non). Il peut aussi effectuer des tests statistiques sur des sites spécifiques, et intègre aussi bien les facteurs d’ingénierie que les facteurs humains pour identifier les problèmes de sécurité.

L’Outil de Sélection des Contremesures: aide à sélectionner les interventions destinées à réduire la fréquence et la gravité des accidents sur des sites sélectionnés. Il incorpore des contremesures spécifiques aux sites qui sont recommandées selon le type de site, les modèles d’accidents et les problèmes spécifiques de sécurité identifiés au moyen de l’Outil de Diagnostic ci-dessus. Une seule ou plusieurs contremesures peuvent être sélectionnées et évaluées au moyen de l’Outil d’Évaluation économique et de l’Outil de Classement des Priorités.

L’Outil d’Évaluation économique : fait une évaluation de contremesures spécifiques ou d’autres options sur un site. Grâce à cet outil, plusieurs évaluations économiques peuvent être faites, dont le rapport coût-efficacité, le rapport coûts-bénéfices et les bénéfices nets. L’efficacité de la sécurité est estimée par le biais de de la fréquence et de la gravité des accidents observées, attendues et prédites ainsi que par les modèles d’accidents et les réductions attendues de leur nombre pour chaque contremesure spécifique. Il est intéressant de noter que les résultats des analyses sont cohérents avec les exigences des recommandations du Programme fédéral d’Amélioration de la Sécurité des Autoroutes.

L’Outil de Classification des Priorités : classe les sites et les améliorations proposées selon l’analyse coût-bénéfice effectuée au moyen de l’Outil d’Évaluation économique. Le classement des sites et des améliorations se fait par la comparaison du rapport coût-efficacité, du rapport coûts-bénéfices, des bénéfices nets, des retombées pour la sécurité, du coût de construction, de la réduction du nombre total d’accidents, de la réduction des accidents mortels ou causant des blessures graves, et de réduction des accidents mortels ou causant tout type de blessures. Cet outil aide à optimiser les projets et à maximiser les bénéfices sur l’ensemble des sites.

L’Outil d’Évaluation des Contremesures : permet la pré- et post-évaluation des améliorations de la sécurité au moyen de l’approche empirique de Bayes (EB). Il est de plus capable d’évaluer les changements dans la proportion des types de collision. Des analyses peuvent aussi être effectuées pour évaluer l’efficacité de contremesures individuelles ou combinées et de projets de construction. Il peut aussi exécuter des analyses coûts-bénéfices pour évaluer les avantages économiques des contremesures ou des projets de construction.

Plus d’information sur ces outils est disponible à : http://www.safetyanalyst.org/.

Les outils énumérés dans l’Encadré 9.7 suivent les étapes générales de la gestion de la sécurité de l’infrastructure identifiées au sous-chapitre 9.1. Les chapitres suivants examinent chacun de ces outils clés. Les outils mentionnés pour les différentes étapes de la gestion de la sécurité routière sont :

L’Encadré 9.8 ci-dessous offre un autre exemple, cette fois-ci en France.

Depuis le début des années 2000, la France a élaboré et mis en œuvre un ensemble d’approches de la sécurité routière pour les projets d’infrastructure. Cet ensemble est maintenant décrit dans la Directive européenne 2008/96 sur la gestion de la sécurité des infrastructures routières et est utilisé pour la mise en œuvre des projets français.

Une évaluation de l’impact sur la sécurité routière est effectuée pour tous les projets d’infrastructure dès l’étape initiale de planification et avant que le projet ne soit approuvé. Elle identifie les considérations de sécurité routière qui contribuent à la sélection de la solution proposée et contient toute l’information nécessaire pour l’analyse coût-bénéfice des différentes options évaluées.

Pour tous les projets d’infrastructure, un auditeur ou une équipe d’auditeurs ayant une bonne expérience effectuent un audit des caractéristiques de la conception du point de vue de la sécurité routière. Ces vérifications font partie intégrante du processus de conception du projet d’infrastructure et sont effectuées à différents stades du projet : avant-projet et conception détaillée, pré-ouverture et début de l’exploitation. Si des caractéristiques peu sûres sont identifiées au cours de l’audit, la conception est rectifiée. Si la rectification n’est pas faite avant la fin de l’étape appropriée, les raisons doivent en être déclarées par l’autorité dans une annexe au rapport.

Source: Audits de sécurité routière (Sétra, 2012).

Une inspection de sécurité routière est effectuée sur le réseau routier national pour toutes les routes existantes afin de rendre compte des détails de la route, de ses abords et de l'environnement général qui peuvent influencer le comportement de l'usager ou affecter sa sécurité passive et avoir ainsi des répercussions sur la sécurité routière. Le concept est de fournir une méthode qui aidera l'opérateur à améliorer sa connaissance du réseau. Des visites d'inspection sont effectuées par un personnel qualifié afin d'identifier les principaux problèmes de sécurité routière et d'apporter un point de vue nouveau sur le système. L'inspection systématique d'un tronçon de route consiste donc en une évaluation rapide et pratique des principales configurations auxquelles l'usager de la route ne peut s'attendre, en considérant tous les modes de transport.

Source : Démarche ISRI - Inspections de sécurité routière des itinéraires (Sétra, 2008)

Sécurité des usagers sur les routes existantes : cette approche, appelée SURE en France, est mise en œuvre sur le réseau routier national pour toutes les routes existantes. Il s'agit d'une méthode générale dont la principale innovation est de fournir explicitement et en permanence une approche complète de l'amélioration de la sécurité routière, de l'étude des problèmes de sécurité routière à l'évaluation en passant par la mise en œuvre des traitements. L'objectif de cette approche est de déterminer et de mettre en œuvre des traitements adaptés pour les tronçons de route où le gain de sécurité est potentiellement plus élevé.

Le processus SURE est une application pratique de l'approche commune de sécurité routière présentée au chapitre 9.3.2 :

Sources : Démarche SURE (Sécurité des usagers sur les routes existantes) - Présentation et management (Sétra, 2006)

Démarche SURE (Sécurité des usagers sur les routes existantes) - Étude d'enjeux de sécurité routière pour la hiérarchisation des itinéraires (Sétra, 2006)

Démarche SURE (Sécurité des usagers sur les routes existantes) - Diagnostic de l'itinéraire et pistes d'actions (Sétra, 2006)

Démarche SURE (Sécurité des usagers sur les routes existantes) - Plan d'actions et réalisation des actions (Sétra, 2006)

Tous ces outils peuvent (et devraient) être utilisés en parallèle. Chacun est utile à des fins différentes et à différentes étapes de la gestion de la sécurité de l’infrastructure. Leurs forces et leurs faiblesses sont examinées dans les chapitres suivants.

Historiquement, la collecte et l’analyse des données ont été l’approche la plus utilisée pour gérer la sécurité, et continueront probablement d’être une approche et un point de départ importants dans les PRFIs. Les audits et les inspections de sécurité routière sont d’autres outils largement utilisés, y compris dans les PRFIs. Un avantage supplémentaire de ces approches est qu’elles constituent un mécanisme utile pour améliorer la culture de la sécurité.

Un fait souvent ignoré est que plus tôt les approches de sécurité sont intégrées dans le processus de gestion de la sécurité ou d’élaboration du projet, plus grand est le potentiel d’amélioration des résultats de sécurité de manière économique. Ceci est le plus évident dans les phases de planification et d’étude. Historiquement et dans de nombreux pays, les praticiens de la sécurité routière ont compté sur l’audit de sécurité routière pour identifier les problèmes de sécurité aux stades de la planification et d’étude du projet. Plus récemment, des outils ont été développés pour aider à intégrer la sécurité dans la conception dès les stades initiaux. Il est important de signaler que ces outils sont destinés à des praticiens n’ayant pas de formation en sécurité routière, dans un effort pour inclure les considérations de sécurité dans la prise de décisions. Ces outils peuvent être de nature quantitative (par exemple, fondés sur les modèles de prédiction des accidents), ou qualitative. L’un des modèles quantitatifs les plus utilisés est le Modèle interactif de Conception de la Sécurité des Autoroutes (HSDM) des États-Unis, qui comprend plusieurs modules dont certains peuvent être utilisés dès le stade de l’avant-projet (AASHTO, 2010). Il est à noter que cet outil est généralement appliqué aux routes américaines existantes, étant donné que très peu de nouvelles routes sont construites. L’Encadré 9.10 et le paragraphe 10.4 donnent plus de détail sur le modèle HSDM. Le programme iRAP a aussi été développé pour quantifier les implications de sécurité dès le début de l’étude du projet (voir l’étude de cas de l’Encadré 9.9).

Le problème : la conception des routes nouvelles ont encore pour résultats des nombres significatifs de décès et de blessures graves.

La solution : la classification par étoiles de l’iRAP a été utilisée dans plusieurs pays pour améliorer la conception afin d’obtenir de meilleurs résultats de la sécurité. Parmi les exemples, un projet pilote en Moldavie (le corridor M2-R7 – 116 km) et en Inde le projet d’amélioration de l’autoroute de l’état de Kamataka (550 km). Ces projets ont été soutenus respectivement par la Millenium Challenge Corporation et par le Fonds mondial pour la Sécurité routière, ainsi que par des partenaires locaux et internationaux.

L’information a été tirée des plans de projet des routes avant leur construction ou rénovation pour évaluer la sécurité du projet proposé. La classification par étoiles de l’iRAP montre comment l’infrastructure influence la probabilité d’accidents et la gravité des accidents qui surviennent. Cette approche fournit une mesure simple et objective du niveau relatif de risque associé à l’infrastructure routière lors des déplacements et des manœuvres effectuées par les usagers. Différentes options de projet sont comparées, et les résultats probables de sécurité des différentes variantes sont déterminés.

Les résultats : les routes de la Moldavie et de l’Inde montrent des améliorations substantielles de sécurité sur la base des conceptions finales mises en œuvre, en particulier pour les piétons dans les villages. Il est anticipé que les projets retenus amènent une réduction des blessures graves de 40% par an en Moldavie et de 45% en Inde. Sur le réseau de l’Inde plus grand et plus fréquenté, ceci équivaut à sauver plus de 100 vies par an. Rogers et al, 2012, offrent une description plus complète du projet de l’Inde.

L’évaluation routière a identifié le besoin d’installations piétonnes et d’une amélioration de la sécurité des piétons. À la suite de cette évaluation, des dispositions pour la protection des piétons ont été ajoutées au projet (dont des passages piétons, des terre-pleins médians de refuge et des trottoirs) et des mesures ont été incorporées pour ralentir le trafic.

Source: Etude de cas fournie par l’iRAP.

Le problème : le Département des Transports de l’Idaho (ITD) a identifié des déficiences sur l’autoroute 8, liées à la circulation, à la géométrie de la route, au contrôle de l’accès et à la sécurité. L’autoroute 8 de l’Idaho est une autoroute à deux voies de 11 miles qui traverse des zones rurales résidentielles et agricoles. ITD désirait conduire une étude dans un corridor pour évaluer les conditions existantes de trafic, la géométrie, et pour prédire les futurs taux d’accidents.

La solution : ITD a utilisé le logiciel du modèle IHSDM de l’Administration fédérale des autoroutes (FHWA) pour réaliser cette étude. Ce logiciel est un ensemble d’outils d’analyse permettant d’évaluer la sécurité et l’exploitation de décisions de conceptions géométriques sur les autoroutes, et de prédire les taux d’accident sur la base des méthodologies du Manuel sur la sécurité des Autoroutes (Highway Safety Manuel, AASHTO). L’utilisation du logiciel IHSDM permet d’effectuer un examen détaillé de plusieurs éléments critiques du corridor simultanément (c’est-à-dire l’exploitation de la circulation, la géométrie et la sécurité) pour identifier et cibler les potentielles zones à problèmes et développer des stratégies efficaces d’atténuation. Les données nécessaires comprenaient les données sur les accidents, les plans de la route existante, de la vidéo, des informations sur le contrôle de la circulation, et les volumes de trafic (existants et projetés). L’information sur la réduction attendue des taux d’accidents a été utilisée pour comparer les effets de variantes de traitement. La liste des stratégies d’atténuation développées pour aborder les problèmes identifiés a été évaluée et priorisée.

Les résultats : à partir des éléments fournis par le logiciel IHSDM, l’ITD a conclu que plus de la moitié du corridor de 11 miles de long présentait des taux d’accidents supérieurs à la moyenne de l’État. Les modules Examen des Politiques et Prédiction des Taux d’accident de l’IHSDM ont identifié des déficiences géométriques, des emplacements spécifiques méritant des investigations plus poussées, des zones nécessitant des améliorations de la conception et des problèmes de sécurité dans ce corridor. Un rapport sur les plans pour le corridor a été préparé, qui résumait l’examen, l’analyse et les recommandations en vue de la mise en œuvre par l’ITD dans les 10 prochaines années. Les mesures recommandées d’atténuation consistaient en des voies de dépassement, des améliorations de la capacité des carrefours, de la visibilité, de la sécurité sur les accotements, et en systèmes intelligents de transport (IYS), en passages pour la faune et en stratégies de gestion des accès.

Graphique : le couloir de l’Autoroute 8 de l’état d’Idaho

FHWA : (http://safety.fhwa.dot.gov/hsm/casestudies/id_cstd.pdf).

Source: FHWA, 2015.

L’Outil stratégique pour l’Évaluation de la Sécurité routière (STARS), élaboré en Australie, s’appuie sur des listes de vérifications pour aider à identifier les résultats négatifs en matière de sécurité (Jurewicz, 2009). Cette approche donne une valeur de risque à chacune des questions de la liste de vérification, et au final une classification de la sécurité pour le projet prévu. Des listes de vérification sont disponibles pour les différents stades du projet, y compris les plans régionaux ou d’aménagement, les plans directeurs, les plans de lotissement ou de quartier, les corridors artériels, et les nouveaux développements urbains ou commerciaux. Voici des exemples de questions de planification de la sécurité routière au niveau régional :

De plus amples informations sur l'évaluation de la sécurité avant un audit de sécurité routière sont disponibles au chapitre 10.4.1.

Les outils de gestion de la sécurité routière doivent faire l'objet d'un examen constant à mesure que de bonnes pratiques et de nouvelles approches apparaissent. Elvik (2011) a procédé à un tel examen des outils européens de gestion de la sécurité des infrastructures et, malgré les nombreuses années de développement et d'expérience dans l'utilisation de ces outils, un certain nombre de possibilités d'amélioration ont été identifiées. Voici quelques-unes des principales constatations :

AASHTO (2010) Highway Safety Manual Volume 1. American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington D.C.

Austroads (2009) Guide to Road Safety Part 4: Local Government and Community Road Safety, Austroads, Sydney, Australia.

Austroads (2010a) Road safety on local government roads. Austroads, Sydney, Australia.

Austroads (2010b), Road safety engineering risk assessment: part 1: relationships between crash risk and the standards of geometric design elements. Austroads report AP-T146/10. Austroads, Sydney, Australia.

Ceifetz, A, Bagdade, J, Nabors, D, Sawyer, M & Eccles, K (2012), Developing Safety Plans: A Manual for Local Rural Road Owners, Federal Highway Administration, Washington D.C.

Certu, 2008, Transportation Safety in Urban Area: Methodological guide, Certu, Lyon, France.

Croft, P, Tziotis, M, Turner, B & Hughes, J, (2010) Research directions for guidelines in road safety engineering, Road Safety on Four Continents, Abu Dhabi.

CROW (2009) Road Safety Manual, CROW, EDE, The Netherlands

DTLR (2001) A road safety good practice guide for highway authorities, Department for Transport, Local Government and the Regions, London, UK.

Elvik, R, (2011) Assessment and applicability of evaluation tools: Current practice in a sample of European countries and steps towards a state-of-the-art approach, Deliverables Nr 4 and 5 of the European Road Infrastructure Safety Management Evaluation Tools (RISMET) project, Eranet Roads, Leidschendam, Netherlands.

European Commission (2014), Study on the effectiveness and on the improvement of the EU legislative framework on road infrastructure safety management (Directive 2008/96/EC), European Commission, Brussels, Belgium.

GRSF (2009), Implementing the Recommendations of the World Report on Road Traffic Injury Prevention. Country guidelines for the Conduct of Road Safety Management Capacity Reviews and the Specification of Lead Agency Reforms, Investment Strategies and Safe System Projects, Global Road Safety Facility World Bank, Washington DC.

Harwood, D, Hutton, J, Fees, C, Bauer, K, Glen, A, & Ouren, H, 2014, Evaluation of the 13 Controlling Criteria for Geometric Design, NCHRP Report 783, Washington DC.

Jurewicz, C, (2009) STARS: a risk-based road safety tool for urban planners, Australasian Road Safety Research Policing Education Conference, Sydney, Australia.

McTiernan, D Turner, B Wernham, R & Gregory, R (2010) Local government and the Safe System approach to road safety. ARRB Group Ltd, Vermont South, Australia.

New Jersey Department of Transportation, (2012) Design exception manual, The State of New Jersey Department of Transportation, Trenton, New Jersey, available from

http://www.state.nj.us/transportation/eng/documents/DEM/pdf/DEM201201.pdf, accessed 25 February, 2014.

NZ Ministry of Transport, (2013) Safer journeys: action plan 2013-2015, New Zealand. Ministry of Transport, Wellington, New Zealand.

OECD, (2008) Towards Zero: Achieving Ambitious Road Safety Targets Through a Safe System Approach, OECD, Paris.

PIARC (2012), Comparaison des politiques et plans nationaux de sécurité routière, PIARC Technical Comité technique C.2 Exploitation routière plus sûre, PIARC, Paris.

Polidori, C, Cocu, X, Volckaert, A, Teichner, T, Lemke, K & Saleh, P (2012) Safety prevention manual for secondary roads’ European Commission. Available at http://pilot4safety.fehrl.org/index.php?m=3&id_directory=7254.

Queensland Department of Transport and Main Roads, (2013) Guidelines for Road Design on Brownfield Sites, State of Queensland (Department of Transport and Main Roads), Brisbane, Australia. Available from http://www.tmr.qld.gov.au/business-industry/Technical-standards-publications/Brownfields-guidelines.aspx, accessed 25 February, 2014.

Rogers, L, Smith, G, Devika, K, Kumar, H & Prakash, G, (2012) Star rating road designs performance indicators for roads in India, 25th ARRB Conference, Perth, Australia.

Sabey, B (1980) Road safety and value for money. Supplementary Report, NO: 581 Transport and Road Research Laboratory (TRRL), Crowthorne, United Kingdom.

Schermers, G, Cardoso, J, Elvik, R, Weller, G, Dietze, M, Reurings, M, Azeredo, S, and Charman, S, (2011) Recommendations for the development and application of Evaluation Tools for road infrastructure safety management in the EU, Deliverables Nr 7 of the European Road Infrastructure Safety Management Evaluation Tools (RISMET) project, Eranet Roads, Leidschendam, Netherlands.

Stein, W and Neuman, T (2007) Mitigation Strategies for Design Exceptions, Report FHWA-SA-07-011, Federal Highways Administration, Washington D.C.

Stigson, H Krafft, M & Tingvall, C (2008) Use of Fatal Real-Life Crashes to Analyze a Safe Road Transport System Model, Including the Road User, the Vehicle, and the Road. Traffic Injury Prevention,9:5,463 – 471.

Theeuwes, J & Godthelp, H (1995), Self explaining roads, Journal of Safety Science, 19, 217-225.

Treat, J, 1980, A study of precrash factors involved in traffic accidents. HSRI Research Review, 10, 6 and 11, 1, PAGES: 1-35.

UNRSC (2010) Safe roads for development: A policy framework for safe infrastructure on major road transport networks. United Nations Road Safety Collaboration.

Wegman, F & Aarts, L (2006) Advancing Sustainable Safety: National Road Safety Outlook for 2005-2020, SWOV Institute for Road Safety Research, Leidschendam, The Netherlands.